赋彩仰韶文化 探访仰韶村考古遗址公园

- 发布时间:2021-09-03

- 作者:侯俊杰

历史底蕴深厚的仰韶村位于河南省三门峡市渑池县,是黄河流域仰韶文化核心分布区的重要遗址。1921年该遗址的首次发掘标志着中国考古学的诞生,中国第一支考古学文化——仰韶文化因此地而得名。迎着新时代中国考古学的曙光,踏着仰韶文化和中国考古学诞生两个100周年的脚步,仰韶村考古遗址公园在克服种种困难中艰难推进,在防疫战疫的严峻形势下有序施工,如今已经初显新姿,靓丽登场。

今年6月底,仰韶村国家考古遗址公园已正式对外开放。仰韶村考古遗址公园在严格保护仰韶村遗址的遗存本体、历史环境格局及完整的自然地形地貌的基础上,通过恰当的展示方式向公众准确、充分地阐释与展示仰韶村遗址的价值,保护和营造遗址生态景观环境,将遗址公园融入渑池县城绿地系统,打造集遗址保护、考古研究、科普教育、生态环境保护、公众游憩为一体的仰韶文化考古遗址公园。

公园以重点保护范围为基础,以文物保护核心区为重点,规划总面积189.89公顷,分为遗址及文物保护展示、博物馆及管理服务、考古预留、农业景观、文化旅游服务、生态景观等六大功能区,围绕遗址“考古圣地”的特性,突出了纪念性;根据遗址所在地的环境特点,诠释了“郊野性”;按照文化主题公园的功能,强调了“公共性”。

纪念性——留住永久的记忆

仰韶村遗址是中国田野考古学的诞生地,被誉为中国考古学的圣地。从1921年的第一次发掘到1981年的第三次发掘,不仅基本弄清了遗址的文化内涵,而且也代表着我国田野考古学发展的具有时代特征的几个历史阶段。第一次发掘是在五四运动之后;第二次发掘是在新中国建立不久;第三次发掘是在改革开放以后。这三次发掘,时间上正巧都是相隔30年,也是中国社会发展具有代表性的历史时期。第四次发掘始于2020年,是为了配合遗址公园建设而进行的。总之,在考古遗址公园建设中,向公众展示出这四次具有学术价值和历史意义的发掘,不仅是公园建设的必有内容,也是向公众普及和宣传我国考古事业发展的现场实践。

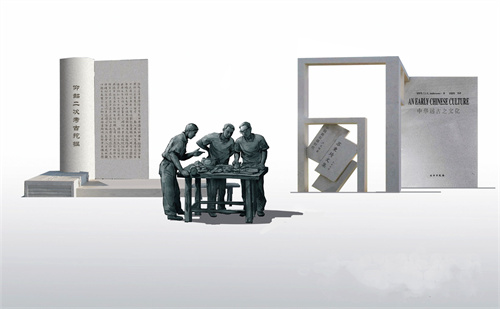

仰韶村遗址第一次发掘纪念点场景雕塑设计图

前三次发掘纪念点都以场景雕塑的形式展示。雕塑邀请清华大学美术学院雕塑系教授、著名雕塑家、陶艺家杜宏宇主持设计。设计以三次发掘的历史资料为依据,以每一次发掘的参加者、确认的文化内涵和出土文物为主体,一处一种样式,一点一种风格。

第一纪念点,题名为“中国田野考古第一坑”。这是当年安特生、袁复礼等发掘的17个点的第一个,是按照当年标注的坐标位置确定的。雕塑以安特生、袁复礼的资料照片为原型。发掘坑里三个正在挖土的当地村民,是参照同时期参加发掘者的照片设计的。这组人物的背后,是一面高4米、宽20米的背景墙。背景墙以韶山的主峰曲线为造型,寓意着这次发掘就是在韶山脚下的这个小山村进行的。在背景墙的左边是关于第一次发掘的文字介绍。整个场景,动静结合,虚实相间,文图结合,既复原了当年发掘的历史场景,又解读了仰韶村遗址第一次发掘的历史意义。

仰韶村遗址第二次发掘纪念点场景雕塑设计图

据夏鼐先生回忆,他们在1951年夏天来到仰韶村遗址后,发现了很多暴露在外边的遗址断面,决定在遗址的中心区开展工作。这次发掘的参加人,除了夏鼐外,还有安志敏、王仲殊、马得志等。这次发掘的主要收获是证明了仰韶村遗址不只是当年安特生认定的只有一种仰韶文化,而是包含有仰韶和龙山两种文化。根据这些事实,第二次发掘纪念点的场景设计,参照夏鼐、安志敏、王仲殊三人的资料照片(马得志照片找不到),设计了他们三人在观看陶片、进行讨论时的场景。简易的桌子上摆放着仰韶和龙山两种文化的陶片、陶器,人物背后是《中华远古之文化》等书本的造型和文字介绍。人物、器物和书本,构建了一个考古学术氛围很浓的研讨情景。

仰韶村遗址第三次发掘纪念雕塑设计图

仰韶村遗址的第三次发掘除了再次证明该遗址的文化内涵具有仰韶和龙山两种文化以外,还排列出了这两种史前文化的时代关系。出土的月牙纹彩陶罐是这次发掘的代表性器物,也是该遗址历次发掘所得到的唯一一件完整器物。这个纪念点的场景雕塑采用具象与抽象相结合的手法,用发掘手铲和月牙纹彩陶罐组合成一个场景。在这里,发掘铲和彩陶罐都做放大处理,手铲斜插在土里,月牙纹彩陶罐半掩在土里,两种田野考古的主要元素组合形成了较强的视觉冲击。

第四次发掘正在进行中。到目前为止,已经有很多重要发现。当发掘结束后,将对这次发掘过的遗址有选择地保留几处有代表性和可看性的遗迹点,原地、原状进行保护性展示。

除了四次发掘点不同形式的纪念性展示以外,整个遗址及其台地载体、遗址的地势地貌,安特生、袁复礼和夏鼐等当年来发掘时走过的小路,安特生、袁复礼等当年住过的小院,寺沟古村的老房子和窑洞,遗址区所有土崖上由于自然崩塌裸露的文化层也都原状保留下来。让人们不仅会勾起对100年来历次发掘的记忆,也会联想到仰韶村遗址形成时的状态。

郊野性——浪漫的郊野情趣

仰韶村考古遗址因为远离城市,处在荒郊田野,公园的建设当然要区别于城市考古遗址公园,从规划到建设尽可能突出它的郊野特性,打造出一个具有浪漫色彩的郊野考古遗址公园。

保持了遗址的历史地貌和环境格局 仰韶村遗址的东、南、西三面是深沟,其深度达二三十米,是历史上逐渐形成的自然洪水冲沟。沟崖断面上层次分明的第三纪红土和第四季黄土裸露明显,颜色分明,纹理清晰。此外,仰韶村遗址除了三面环沟以外,它自身的形状是一个北高南低、中间高两边低的“鱼脊”形状。这是一种我国从黄土高原向华北平原过渡地区特有的地貌特征。公园建设中对这些地貌全部按照原状保留了下来。游客既可以观看变化丰富的地形地貌景观,又可以领略沟崖上下优美的自然景观。

保持了遗址自然形成的植被风格 在仰韶村遗址台地东、南、西三面的深沟沟底,是多年生长的天然野生林,林下是自然生长的茂密野草。在遗址本体的台地上除了公园建设规划建设的道路、纪念点、花卉园和原始村落、窑洞等以外,大部分空间是原来农民的庄稼地和田间小路。公园建设时,将大部分保留原来的耕地,在确保在文化层以上表层耕作的前提下,以种植仰韶时期的粟、黍类农作物为主,并根据农作物的生长周期和作物颜色,选取经济价值较高的作物,配置色彩及形态优美的北方地区常见的“五谷”农业景观,以体验式的方法进行展示。

为了让游客最大限度地接触自然环境,营造一种密林漫步、观光与休憩结合的田野情趣。同时,步道沿途设置了休息区,配以座凳、垃圾桶、标识牌等服务设施,为游客进行徒步旅行、游览观光、野餐等活动提供相应服务。

保持了仰韶先民的亲水情感 在仰韶村遗址的最南端,是一个水库。由于多年干旱,库水已干枯。这次在建设仰韶村考古遗址公园时,为了复原出当年仰韶先民在聚落选址时,近水而居的生产生活情景和亲水情感。渑池县政府采取措施,从远处引水注入水库,在保证不侵蚀遗址台地的前提下,控制水位并保持长年不断。在水库与台地接触的沿途修建了一条护坡滨水步道,步道的一边是遗址台地断崖和茂密的高树矮草,一边是沿岸高杨垂柳和碧波荡漾。游客徜徉其中,不仅可以享受水陆相依的自然感受,还可以体验仰韶先民的生活情境。

公共性——公众教育的乐园

作为考古遗址公园的建设,在充分体现它的考古和遗址两大功能外,也要充分考虑它的公园功能。让游客既能感受到仰韶文化的浓郁氛围和对纪念圣地的尊严崇敬,也能体验到文化公园宽松、休闲、寓教于乐的情感享受。为了让仰韶村考古遗址公园达到既有纪念性和郊野性,又尽可能让不同年龄段和文化层次的游客在游园时轻松快乐地感受到充满仰韶文化元素的情感体验,公园在入口处就以一条长88米、高1.5米、以仰韶彩陶元素符号为主题的文化墙,顺路而建,引导游客进入园区。

在公园内除了参观博物馆、四次发掘纪念点和观赏花木以外,还建有三个文化广场(韶源、韶乐、韶华广场)和五个观赏参与园(考古展示园、仰韶陶醉园、仰韶聚落园、考古体验园、仰韶水乐园)。

从2017年12月顺利通过国家文物局批复成功立项,到如火如荼、有序推进的项目建设,作为无数考古人心中的圣地,这里吸引着众多目光,不少游客也期待着来到渑池,全方位感受仰韶文化的魅力。(侯俊杰)