山东考古百年回顾

- 发布时间:2021-08-20

- 作者:孙波

百年来,几代中国考古人兢兢业业、上下求索,踏遍华夏河山,不断编织着古代文化和社会的经纬蓝图。作为中国考古的一分子,山东考古也走过了同样历程。

山东考古肇始于1928年城子崖遗址的发现。当年中央研究院史语所对山东考古工作的开展是早有打算的,殷墟发掘期间即派人到山东做了实地调查。后来中原地区局势动荡,史语所计划暂停殷墟发掘,将工作转到山东。但为什么选择城子崖作为第一个发掘地点呢?我想当年李济先生在山东古迹研究会成立新闻发布会上的发言,正可作为回答,他说到探索中国文化的原始问题,城子崖是一个合适的地点。这是因为当时随着仰韶文化的发现,中国文化西来说似乎找到了考古证据。但傅斯年、李济等认识到仰韶文化分布只在中国西部一侧,他们深信东部沿海地区应该存在与三代文化有源流关系的新石器文化,那才是中国文化的直接渊薮。而城子崖以黑陶为特征的发现与以彩陶为特征的仰韶文化完全不同,且看起来与商、周文化关系更密切直接,这让傅、李等相信城子崖就是他们一直寻找的那个新石器文化,是追索中国文化原始的当然选择。

城子崖的发掘是中国学者寻找和证明中国文化本土性的一次努力,也为后来夷夏东西历史命题的提出,从而破除了长久以来统治中国学术界的中原中心论和王朝史观提供了最初的突破口。这次发掘不仅首次发现了一种崭新的考古学文化——龙山文化,在田野工作中第一次发现了古城址,编撰出版了中国第一部田野考古报告集,而且在田野考古工作方法上,也向科学和正规化迈出了重要一步。考古地层学原理开始运用到实际田野操作中,首次绘制了探沟地层剖面图,从而为中国考古学的发展,尤其是田野考古和新石器考古的发展铺垫了重要基石。

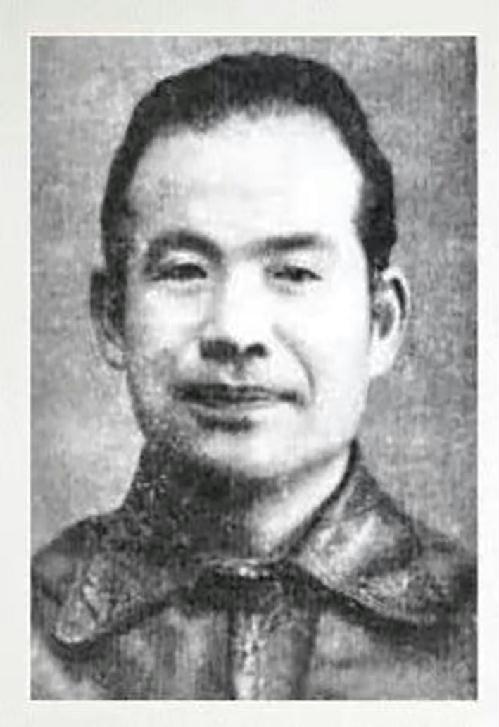

城子崖的发掘是在山东省政府与中研院合组山东古迹研究会的名义下共同开展的,随后一系列的发掘工作紧跟上来。首先是1933年董作宾领队对滕县安上村和曹王墓发掘,再之后是1936年尹达、王献唐等对两城镇遗址的发掘。可以看出来,这些工作实际上基本都是城子崖发掘的延伸,以更加深入了解龙山文化。需提及的是滕县安上村的发掘,在时任山东图书馆馆长王献唐先生的斡旋下,山东大学师生第一次参加了田野考古实习。后来吴金鼎(上图)转投齐鲁大学教授考古课程,山东的大学里终于有了专业出身的学者,山东考古在学科层面开始了艰难的建设。可惜吴先生过早去世(1947年),这个良好的开端并没有延续下来。

20世纪30年代之后由于战争,除了日本人对齐鲁故城等遗址做过不成系统的调查和试掘外,山东考古中断了十多年,直到新中国成立后,工作才重新开展起来。其中50年代主要有两城镇遗址、沂南北寨汉墓、安丘景芝遗址、梁山青堌堆遗址、大汶口遗址等的发掘。这些发掘收获很大,尤其是大汶口文化的发现,拉长了山东新石器文化的轴线。同时,早在1957年即组织了第一次全省文物普查,1958年在齐故城举办了文物训练班,都是着手谋划全局打基础的工作。这时期中科院考古研究所成立山东队,加入山东考古的工作中,其中1960年代初西夏侯遗址的发掘,为认识大汶口文化、龙山文化关系首次提供了直接地层证据。1964年在国家文物局支持下,山东省组织文物工作队对临淄齐故城进行全面勘察、钻探和试掘,并进行了全省文物干部培训。然而这么好的势头没能持续,由于“文革”的耽误,直到70年代初随着明鲁王墓、野店、尹家城等遗址的发掘,才将山东考古的引擎重新启动,随后王因、呈子、大汶口、陵阳河等遗址的发掘,让这刚刚启动的时代之车又挂上了新的档位。1972年刘敦愿先生等创立山东大学考古专业,通过对尹家城等遗址系统发掘,不仅开始为本地培养了大量专业人才,还带动了山东文物事业发展,通过该遗址奠定了龙山文化、岳石文化的分期编年,从而正式成为了山东考古研究的支柱之一。70年代,张学海主持的对曲阜鲁故城遗址大规模的勘探试掘,既是城市考古的典范,也是大遗址考古的重要实践,从现在来看这次工作也具有聚落考古早期实践的意义。在此理念下,一套发端于齐故城,经鲁故城验证丰富的以勘探试掘方式为特点的大遗址保护方法论逐渐成熟,并在以后的工作中得到应用推广。这时期考古成果在历史研究中也开始发挥更大作用,1974年《大汶口》考古报告的出版以及一系列大汶口文化的考古发现,引发了考古历史两界学者关于中国古代社会性质的大讨论,唐兰先生1977年在《光明日报》上发表《从大汶口文化的陶器文字看我国最早文化的年代》一文可算是相关讨论的代表。

承接70年代良好势头,80年代可说是开始进入了山东考古的黄金时期,并持续到现在。1981年山东省文物考古研究所成立,标志着山东考古迈上了专业、正规的道路。从80年代开始,配合国家基本经济建设的考古工作逐渐成为山东考古的主要任务,由起初阶段的齐鲁石化、济青高速公路等国家大型基建工程,逐渐扩展到地方性的工程和城市建设,如今随着考古前置的展开,配合基建的任务更是大大增加。伴随着这类工作,重要发现层出不穷,多次获得全国十大考古新发现,许多发现在学术上也都填补了山东考古的多项空白,有些甚至扭转了我们的既有认识。

真正奠定山东考古基础的还是以科研为目的的主动性工作。从30年代的城子崖,到中华人民共和国成立初期的北寨汉墓,再到“文革”后期野店,以及八九十年代引领学界的考古领队培训班和城子崖等遗址的聚落考古尝试,以科研为目的的主动性工作始终是山东考古的中心线。到90年代,主要依托尹家城、大汶口、北辛、后李等遗址的发掘,以栾丰实《海岱地区考古研究》为标志,山东地区建立起了最为完善的新石器-早期青铜时代考古学文化体系。得益于此,本地区古代社会研究很早就引起了学界关注,山东省文物考古研究所、北大、山大、社科院考古所纷纷投入其中,聚落考古成了大家共同的选择,工作也各具特色。

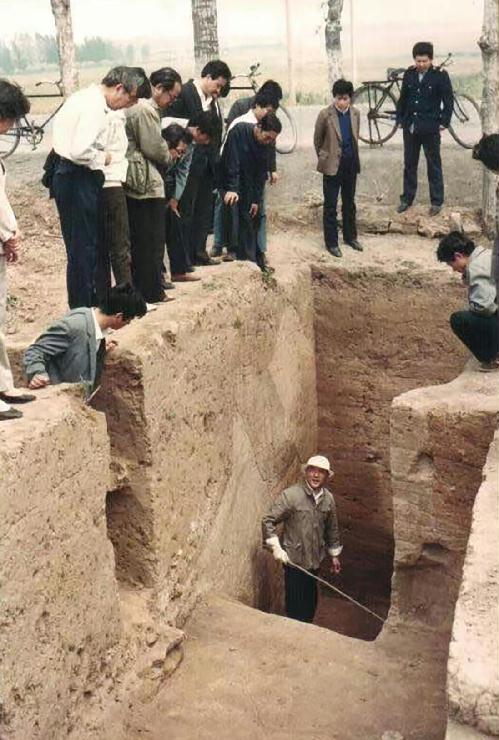

在探方中进行发掘工作的张学海先生

山东省文物考古研究所的工作可以城子崖为代表,称得上聚落考古本土实践的典型案例。借着“四有”保护工作的契机,张学海先生利用“大遗址探掘”方法对城子崖遗址进行了全面钻探和试掘,工作中不仅注意对遗址全局和不同阶段地层关系的把握,以及不同功能区之间的组合这些常规操作,作为聚落考古的一次实践,这次探掘工作还注意到了中心聚落与区域之间的关系。张学海在《城子崖与中国文明》中提到的“章丘古文化小区”很接近如今聚落考古中通行的“区域”概念,这表明当时已经开始把聚落群纳入地理单元中考察,将聚落群看作一个社会实体,并提出“都-邑-聚”的聚落分级模式以分析概括其聚落和社会的结构,突破了过去主要靠单个聚落的形态来研究古代社会的局限,具有很大示范意义。

对聚落考古的思考和实践,北京大学在胶东走的是另外一条途径。从北庄对典型遗址细致发掘工作开始,力求对一个聚落的完整揭露,同时搭建起当地先秦考古学文化框架作为研究基础。需要提出的是,北大的田野考古实践不仅是出于研究的需要,更重要的是他们将这种实践上升到学科层面,从而摸索出一套适合中国聚落考古的理论、方法与技术。这个工作从胶东开始,此后在全国各地陆续展开,足迹几乎遍及整个中国,经几十年的辛苦探索终有所成,经过国家文物局田野考古培训班在桐林遗址的验证,形成一套技术和工作程式规范,最终由国家文物局颁发了新的《田野考古工作规程(试行)》加以推广,从而带动了中国考古学的转型。

山东所和北大的工作,代表了本土学者在聚落考古理论和方法上的探索,虽有外来影响,但那种学术上的清醒和自觉是极其难能可贵的。而山大与美方合作围绕两城镇进行的考古工作,则可算是中外合作的典范。

从1995年起,山东大学与美国芝加哥大学等合作,在以两城镇为中心的鲁东南沿海地区进行了近30年、至今也未结束的工作。这项工作以区域系统调查为基础,调查面积已逾3000平方公里,基本摸清了该地区龙山文化时期聚落的布局,同时发掘了两城镇和苏家村遗址,加上丹土、尧王城的发掘,大家对本地区不同级别聚落也有了系统比较。这大大突破了学界以往的认识局限,使得我们第一次能够对特定区域内的龙山聚落和社会的变迁过程做出具体的分析描述,不仅可以探讨聚落、社会演变的一般规律,也已经触及演变的具体细节,总结出真正符合中国实际的早期国家理论和方法。

社科院考古所的田野实践主要是对教场铺和尧王城遗址进行了勘探和发掘,分别展示了不同区域龙山聚落的整体和内部结构。特别是尧王城,发现了山东龙山文化最大的环壕聚落,显示了与相邻的两城镇不一样的聚落结构,暗示两者在区域社会治理方面采取的策略可能也是不一样。这为我们理解山东龙山社会的形态,增添了新的内容。

进入21世纪以来,随着社会的发展,考古工作也迈上了新台阶,除了日益繁重的基建中的考古工作以外,国家也前所未有地加大了对文物保护和科研的投入,主动性考古项目大增,山东考古除积极参与“中华文明探源工程”之外,主要开始以“考古中国”为契机筹划本地区科研的整体布局,目前以山东考古院为主跨鲁苏皖三省的《海岱地区古代文明化进程研究(2021-2025)》正在稳步推进,弥河流域调查和焦家、岗上、垓下、花厅等遗址考古发掘已经启动,并有重要收获。同时关于本地区早期新石器文化、商周考古、齐鲁文化考古学研究等也准备申请“考古中国”项目,目前正在积极筹划中。同时山东考古在“国家考古遗址公园”建设和“大遗址保护规划”中也发挥了主导作用,真正成了基础。

尽管山东考古已经取得了足以自豪的成就,但需要清醒地认识到还存在很多短板。从做得最好的考古学文化区系来讲,首先旧石器文化的发现研究还很薄弱,尤其是旧新石器时代之间的过渡环节还不清楚;其次扁扁洞遗存与后李文化之间,虽然发现了9000年前后的张马屯遗存可作为中间环节,但发现太少,最基本的文化面貌了解都不充分;后李文化时期鲁南苏北的情况不明,其与北辛文化之间的过渡关系仍存疑问;淮河流域大汶口晚期和龙山早期的文化面貌和分期编年仍缺乏深入系统的研究,两者之间的过渡及其对外影响需要在此基础上展开研究;随着近几年材料的增加,龙山晚期和岳石之间关系的重要性重新凸显,但相关研究没有跟得上,进展明显滞后。同时,聚落考古虽然所做工作不少,已成为多数考古发掘的追求,但普遍理解较浅,实践中理论方法难免机械搬用,因而造成工作的同质化。再有,齐鲁文化的考古学研究虽然在文化特征层面有了大体概括,但对超越物质文化层面涉及思想、制度层面的考古现象还缺少全面了解和深入比较与总结。汉代以后考古包括石窟寺研究,仍然是山东考古的弱项。从学科发展来看,科技考古比较薄弱,队伍建设滞后,过于依赖外来单位,采样不及时不充分,研究手段单一,环境、动植物、矿冶、人骨、遥感和物探、测年、古DNA、同位素、残留物分析等方向和分析方法虽然都有在做,但工作中缺乏预见性,对科技考古的理解停留在技术层面,很难在深层次上将其与自己工作结合起来,因此高水平综合性研究工作较少。

知不足而奋起,山东考古的百年历程沉淀了厚实的基础,作为新一代考古人,我们应该目光远大,满怀信心将山东考古事业推向新的阶段。

(山东省文物考古研究院 孙波)