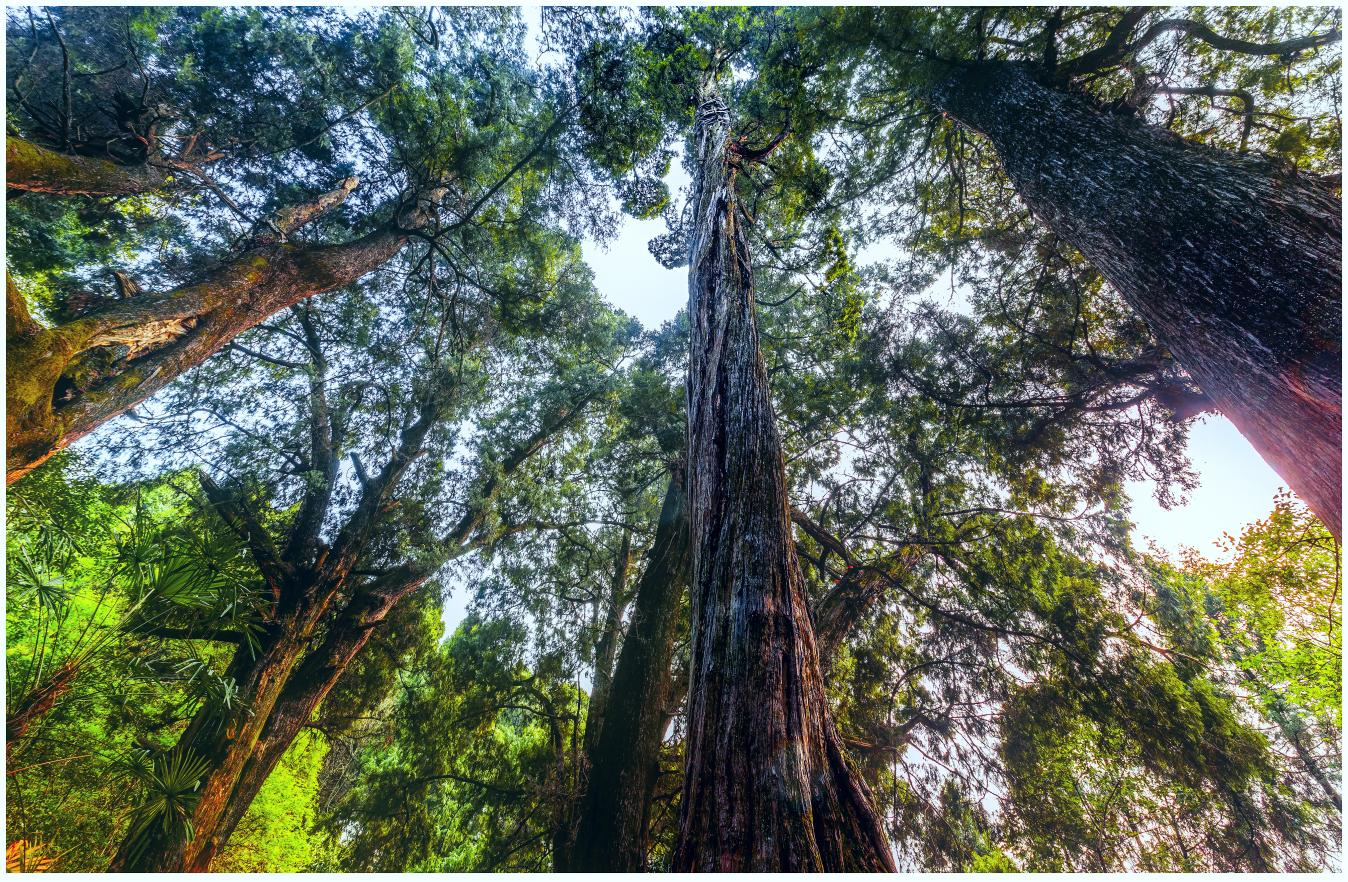

一条古蜀道,半部华夏史。蜀道,这条穿越三千年时光的文明纽带,承载着中华民族多元一体的厚重历史。位于蜀道核心区的广元翠云廊,拥有全世界规模最大、保存最完好的人工古柏林,是当之无愧的“国之瑰宝”“世界奇观”,也是中华优秀传统文化和生态文明的重要象征之一。

盛夏的翠云廊,千年古柏虬枝盘桓,阳光穿透叶隙洒下斑驳。这些平均树龄超千年的“绿色活化石”,静默伫立在古蜀道两侧,以年轮为笔,在时光长卷上镌刻着生命的奇迹,傲然展示着人与自然和谐共生的美好。游客漫步其间,仰头惊叹于千年古柏的苍劲身姿,侧耳倾听着历史的回响。古蜀道正以崭新姿态,焕发出勃勃生机。

这抹动人的“广元绿”,是生态本底,更是发展底色。

剑门蜀道遗址拦马墙段

近年来,通过科学保护与活化利用,广元市推动蜀道文化创造性转化、创新性发展,让千年古蜀道真正“活”起来。近日,广元市文物局、广元市生态环境局、广元市林业局联合申报的“聚力守护翠云廊千年瑰宝 赓续蜀道文脉”案例获评2024年度文物事业高质量发展十佳案例。

像爱惜自己的生命一样保护历史文化遗产

古蜀道在广元境内绵延近300公里,共有文化遗产点130余处,沿路古道、古柏、古关、古城等保存完好。

千百年来,广元因蜀道而兴盛,因蜀道而知名,如何将这宝贵的中华优秀传统文化传承好发扬好?

“像爱惜自己的生命一样保护蜀道。”广元市文化广播电视和旅游局党组书记王壮说。

近年来,广元市先后成立广元石窟研究所、蜀道文化研究会,启动“考古中国”重大项目——蜀道考古研究,开展利州区三堆商周时期遗址考古调查、司马错入蜀重大历史意义研究,对古蜀道遗址遗迹进行原真性保护、本体性修复,实施千佛崖摩崖造像睡佛龛造像保护修缮等项目34个。

“从司马错入蜀开始,巴蜀文化与中原文化长时间交往交流交融,逐渐融合于中华文明中,成为中华文明多元一体格局的重要组成部分。”“司马错入蜀及其重大历史意义”学术研讨会、蜀道保护利用座谈会等相继在广元召开,汇聚蜀道沿线川陕甘渝4省市以及全国有关高校、科研院所力量,加强研究阐释,赓续蜀道文脉。

开展蜀道区域文物资源普查,通过对剑门蜀道重点路段、重要遗址考古勘探发掘,明确蜀道遗存段、占压段、消失段详细情况及古道时代特征和建造特点,建立健全名录管理基础档案和信息管理数据库,基本摸清剑门蜀道主线历史脉络和关键节点。

底数清晰,保护工作更好开展。近年来,广元市指导剑阁县、昭化区、朝天区加快编制报审剑门蜀道遗址(剑阁段)本体保护、剑门蜀道遗址(昭化段)保护修缮、昭化古城城墙保护利用、明月峡古栈道遗址保护利用与展示提升项目方案,加快推进剑门蜀道遗址保护展示利用项目前期工作。

截至目前,蜀道、川渝宋元山城防御体系入列更新的《中国世界文化遗产预备名单》,昭化古城、剑阁县纳入四川省历史文化遗产保护利用“双试点”建设,《四川广元千佛崖摩崖造像北朝洞窟考古调查与研究》获批成为广元市首个国家社科基金项目。

像保护大熊猫一样保护古柏

“保护牌完好、灭火设施完好、古柏生长态势正常……”2025年8月1日一大早,翠云廊巡护监管员刘高华巡护大柏树湾段的301株古柏,并记录下巡护情况。这里也是翠云廊古蜀道古柏保护最完好的一段。

这片全世界最大的人工古柏林,之所以能够延续得这么久、保护得这么好,得益于明代开始颁布实行“官民相禁剪伐”“交树交印”等制度,一直沿袭至今、相习成风,更得益于当地百姓世代共同守护。

承袭古制,继往开来。近年来,广元市一直在探索古树名木保护的新举措、新办法,通过建章立制,谋划并实施了包括保护规划、技术规程等措施,全面提升古树名木的保护水平。

剑阁柏静静矗立翠云廊古蜀道2300年

广元市林业局党组书记、局长李国建介绍,广元首创了“林长制+网格化”护树模式,为蜀道翠云廊古柏落实“1名党员干部+1名群众+1名专家+1名护林员+1名监督员”的“一树一专班”古柏管护体系,形成网格化包保责任制,将古柏保护网织得更密。

翠云廊古柏清腐、修复现场

在此基础上,广元市剑阁县又设置西线、南线、北线和翠云廊景区4名巡护监管员,刘高华就是其中之一。

“这里建的是‘古柏保护小区’,采用高科技手段保护古柏。”来到大柏树湾段,刘高华介绍,“如果温度过高、空气太干燥,‘小区’里就会喷出水雾,为古柏降温增湿。”

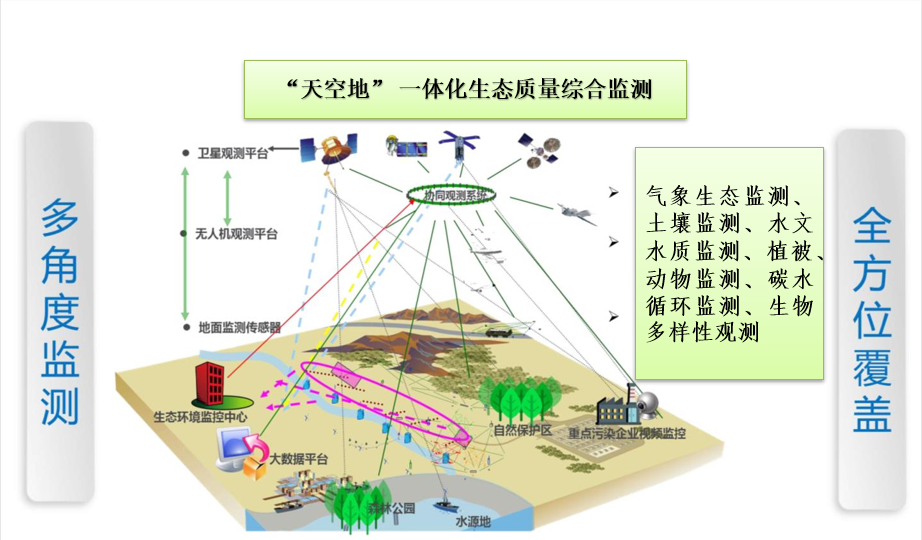

在剑阁县汉阳镇,广元翠云廊生态质量综合监测站项目正在加快推进。“该站是‘天空地’一体化生态质量综合监测站,建成后能对古蜀道翠云廊核心区气象、光合辐射、土壤环境、碳通量、植被生长、野生动物等进行监测,为古树名木保护提供科学数据支撑。”广元市生态环境局党组书记、局长罗全生介绍道。同时,广元市还建立了“智慧树”综合管理平台,运用激光雷达、无人机等进行3D扫描建模,实时监测古树生长状态,实现灾害智能预警;编制《古柏木养护与复壮技术规程》,推行“一树一策”精准复壮救护,探索建立古柏保险保障机制。

广元翠云廊生态质量综合监测站技术示意图

此外,广元市还出台《广元市剑门蜀道保护条例》和《中共广元市委关于进一步深入贯彻习近平总书记来川来广视察重要指示精神加强蜀道翠云廊生态保护和文化传承的决定》,建立跨部门协调机制,将文物安全、古树保护纳入目标考核和干部离任审计,形成“规划+立法+考核”三位一体的坚实制度保障。制定专项保护规划,建立跨区域(川陕甘八市)公益诉讼协作机制,打造“柏小青·护蜀道”志愿服务品牌,构建起“司法+行政+社会”多元共治格局。

近年来,广元全市持续完善制度机制,扎实开展资源调查,科学开展日常养护,积极营造聚力守护的社会氛围,让全市16858株古树名木“老有所养”。

让古蜀道焕发新活力绽放新光彩

“走马点树,验数交印!”周末,翠云廊景区游客如织,在翠云廊古蜀道上,《点树交印》沉浸式演出再次上演:身着明代官服的“离任县令”与“新任县令”,手持清单,认真清点每一棵古柏,完成“点树交印”。自2023年8月推出以来,该演出已上演300余场,吸引众多游客。

翠云廊景区内的《点树交印》沉浸式演出

“慕名而来,很震撼。”看完演出,徒步在古蜀道上,重庆游客王宇十分感慨,“像在与千年前的古人对话。”

蜀道翠云廊旅游持续火热,暑期日均吸引1.3万人次前来打卡。

“重保护、活利用,让保护与发展更协同。”广元市文化广播电视和旅游局局长、市文物局局长李佳介绍,当地将古树名木保护同历史文化传承、文旅产业发展、乡村振兴等有机融合,积极在保护中传承、在传承中利用、在利用中保护,多渠道促进文旅深度融合,让古树名木“老有所为”更富成效,让古道更具生机。

广元积极推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展,将古柏保护、非遗体验、山地运动等元素融入徒步场景,规划推出6条蜀道徒步精品线路,推动剑门关—昭化古城建设世界级旅游景区。与此同时,跨地市共建的“蜀道金牛”文物主题游径初具雏形;广元女儿节火爆出圈;背诵《蜀道难》免门票活动吸引近28万人次参与;连续三年开展古蜀道徒步游,累计吸引超80万人次徒步体验,变大IP流量为游客“流量”……

两年来,广元积极扩大资金投入,实施剑门关景区提质扩容、大唐家河旅游区建设等重点项目50余个;推进长征国家文化公园(广元段)建设,建成红军渡等全国红色旅游经典景区5个,推出原创红色文化沉浸式情景剧《信仰之城》、红色革命现代豫剧《烽火情缘》等,进一步擦亮广元蜀道文化名城名片。

山风吹拂,三百长程十万树的蜀道翠云廊柏涛簌簌。迈入新征程,广元正不断书写着绿色发展新篇章。

(张敏 唐一栩 张坤杨 向晖)