《全国重点文物保护单位文物建筑预防性保护技术导则(试行)》发布

8月29日,国家文物局印发《全国重点文物保护单位文物建筑预防性保护技术导则(试行)》,并发出通知。《导则》明确文物建筑概念和文物建筑预防性保护要求,对文物建筑预防性保护项目的周期、单位、调查诊断工作方法、专业检修工作内容等方面工作作出细化;强调各地应高度重视文物建筑保养维护工作,按照通知和《国家文物局关于加强古建筑日常保养维护工作的通知》要求,进一步做好文物建筑保养维护工作。

“文明的星河——上海合作组织国家博物馆藏文物联展”在京开幕

8月27日,“文明的星河——上海合作组织国家博物馆藏文物联展”在北京中国国家博物馆开幕。展览以“上海精神”中的“尊重多样文明、谋求共同发展”为主题,精选上合组织各成员国文博机构的文物珍品220件/套,包括各国古代文明起源、发展和演进过程中的符号性文物,各国家之间历史交往互动和互融的代表性文物。展现了各成员国的深厚文明底蕴,及其经由丝绸之路进行文明对话、互学互鉴、相互影响的历史进程。

中埃签署海洋考古与水下文化遗产合作备忘录

近日,中国国家文物局考古研究中心与埃及旅游和文物部最高文物委员会在埃及亚历山大市签署关于海洋考古与水下文化遗产合作的谅解备忘录。中埃双方将在亚历山大共建中国-埃及海洋考古与水下文化遗产中心,推动两国在海洋考古与水下文化遗产保护及相关研究领域全面合作与交流,包括联合研究、文化交流、信息共享和人员教育培训项目等,促进文明交流与互鉴。

山西

山西省文化传承发展典型案例揭晓

近日,山西省文化传承发展典型案例发布仪式在太原举办,活动发布了全省文化传承发展15项典型案例及5项入围案例,包括“政府一般债券保护低级别文物的创新之举”“‘云冈范式’为世界文化遗产传承提供了云冈经验”案例,“变局——春秋时期的晋与秦”展览等。典型案例涵盖文物保护、考古发掘、工农业文化遗产、人才培养及交流合作等方面,为山西省文化传承工作提供可借鉴经验。

内蒙古

内蒙古公布7条“万里茶道”主要线路

8月26日,内蒙古自治区文物考古研究院通过系统调查,梳理公布内蒙古境内7条“万里茶道”主要线路,包括:张库大道(3条)、阿尔泰军台驿路、公主路、绥新驼道中路、归化城—定远营—库伦线。此次调查同步发现与茶道相关的驿站、寺庙、宅院、商铺、会馆、古道等遗址197处。考古发现为相关工作补充了关键基础材料,更明确了新遗址的保护依据。

上海

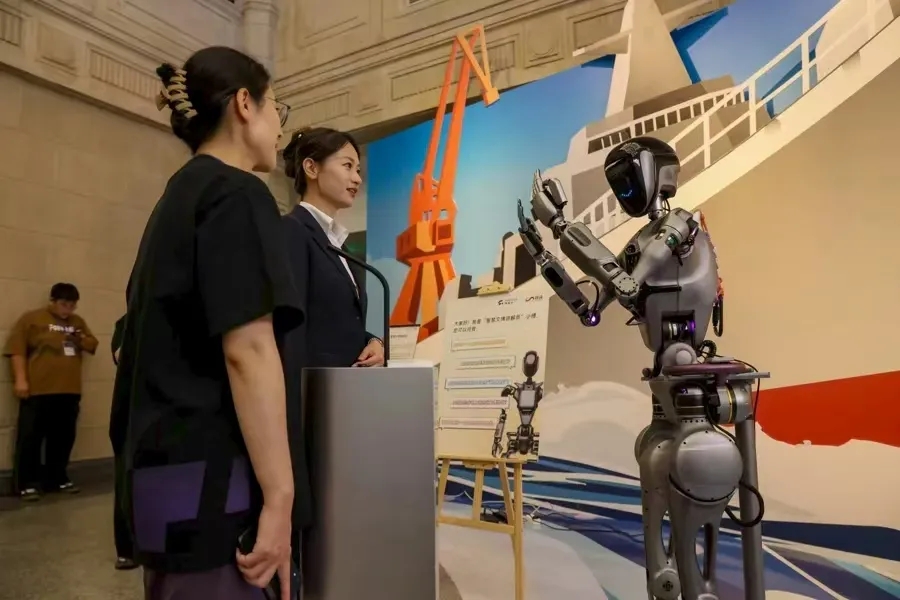

2025年上海市文博领域人工智能应用场景对接交流会举办

8月25日,2025年上海市文博领域人工智能应用场景对接交流会举办。重点文博单位、各区文旅局、人工智能企业齐聚一堂,探讨交流人工智能赋能上海文博事业发展的多样可能性。当前,上海正加快推进人工智能在文博领域的应用,推动打造一批智能化应用场景,积极探索让文物“活起来”的创新路径。本次交流会,多项文博人工智能应用场景集中发布,同时“上海文物建筑与人工智能协同研究中心”启动建设。

江苏

南京城墙“解放门至玄武门段”修缮完成

8月26日,南京城墙“解放门至玄武门段”本体维修正式完成,当天,南京城墙北线(太平门至神策门段)恢复全线开放。南京明城墙建于1366年至1386年,总长度35公里,经过600多年风雨,目前尚存25公里长,是南京最具影响和价值的文化遗产。这次修缮遵循“最小干预”原则,消除城墙鼓胀,处理立面风化、顶面海墁砖破损,修复整个防水系统,清理立面植物等,降低了安全隐患,提高了游览舒适度。

安徽

安徽凌家滩文化图片展在孟加拉国开幕

8月25日,由中国驻孟加拉国大使馆、安徽博物院、孟加拉国国家博物馆联合主办的“璀璨星光——安徽凌家滩文化图片展”在孟加拉国国家博物馆开幕。本次展览分为“玄奥葬制”“神秘玉礼”“邃古炊烟”三大板块,通过象征中孟建交50周年的50块图板和38件/套玉石器仿制品,展现了凌家滩遗址丰富的历史遗存及其深厚的文化内涵。当天,安徽博物院与孟加拉国国家博物馆签订了合作谅解备忘录。

福建

福州林则徐故居对外开放

今年是林则徐诞辰240周年,8月24日,位于福建省福州市的全国重点文物保护单位林则徐故居完成整体修缮,正式对外开放。该地是林则徐回乡丁忧守制、晚年退养归田的居所,经过一期和二期的修缮形成了现有主落、花厅及内院的格局。“回首家山无限情——林则徐与福州”固定陈列同日亮相,通过一系列展陈与互动,进一步丰富全国重点文物保护单位“林则徐宅与祠”的文化内涵,传承弘扬爱国主义精神和中华优秀传统文化。

重庆

潮湿环境砂岩石窟保护与数字化重庆市重点实验室成立

8月26日,“潮湿环境砂岩石窟保护与数字化重庆市重点实验室”揭牌成立。实验室由大足石刻研究院、重庆大学、重庆邮电大学共同申报创建,是重庆市首个以开展石窟寺保护研究与利用的市级重点科研平台。实验室将以潮湿环境砂岩石窟为主要研究对象,重点聚焦石窟病害标识与评价标准、关键性修复材料与工艺研发、裂隙水害防治技术与应用等多个研究方向,推动解决潮湿环境砂岩质石窟寺典型复杂病害,以及保护修复关键共性科学和技术难题,加速科技成果高效转化。

西藏

国家一级文物《大般若波罗蜜多经初会》回流

近日,拉萨海关所属普兰海关顺利完成漂流在境外的国家一级文物《大般若波罗蜜多经初会》入境监管工作。据悉,该批文物是西藏广为流传的《大般若波罗蜜多经初会》的完整版,共计12函,经鉴定为11至12世纪的珍贵写本,因其独特的书写及绘画艺术,具有较高的文物价值,对于研究古代西藏地区的宗教、文化、艺术具有重要意义。

甘肃

国家文物进出境审核甘肃管理处成立

8月26日,国家文物进出境审核甘肃管理处在甘肃省博物馆揭牌成立。管理处依托甘肃省博物馆馆藏资源,配备了专业的设施设备和鉴定团队,将承担文物进出境审核、涉案文物鉴定、馆藏文物征集鉴定、民间收藏鉴定等重要职能,标志着甘肃省正式纳入国家文物进出境审核管理体系,西北地区的文物进出境审核机构建设实现重大突破,将为甘肃省可移动文物保护利用事业带来广泛和积极的影响。

宁夏

两项考古报告明确宁夏南部龙山文化序列

近日,宁夏文物考古研究所公布《隆德沙塘北塬遗址考古发掘报告(全5册)》与《宁夏海原南华山地区史前遗存考古调查报告》。相关研究首次明确该区域龙山文化序列为“菜园文化—沙塘北塬类型—齐家文化”,其中“沙塘北塬类型”是新确认的一种过渡类型考古学文化遗存。该文化序列的确立不仅厘清了西北史前文化谱系,更对理解中华文明多元一体格局的形成具有重要意义。