由国家文物局、人民网主办,国家文物局考古研究中心、人民网文娱共同承办的《中国考古大讲堂》第五季“寻根·探源”系列讲座正式推出。本季讲座聚焦中华文明探源工程,选取十个代表性遗址,以翔实的考古发掘材料,丰富的综合研究成果,溯文明之源,探华夏之根。本期邀请到中国社会科学院考古研究所世界考古研究室主任、牛河梁遗址田野考古项目领队、研究员贾笑冰主讲《山巅筑古国:牛河梁遗址新发现》。

牛河梁遗址地处辽宁省朝阳市凌源市与建平县交界处,距今约5800-5000年,目前保护范围内确认的遗址点数量为51处,是新石器时代红山文化已知规模最大、由多个遗址点构成的遗址群。从“文明曙光”到“红山古国”,考古发现不断推进对牛河梁遗址乃至红山文化的认识。

牛河梁遗址群的重要发现

牛河梁遗址群第二地点的重要发现为祭坛。该祭坛由低到高、由大到小逐渐变化,内圈直径11米,中圈15.6米,外圈22米,三圈直径比值均为√2。内圈石圈内侧立有红山文化特有的中空且上下开口无底的筒形器,属祭祀礼器。可见,祭坛与红山人的祭祀礼仪密切相关。

古人没有圆规,绘制这样的圆形祭坛需借助方形,祭坛的三个圆就是由两个方形得到,对应古史记载的“三天两地”——三圈代表天,两个方形代表地。三圈设置与两分两至时太阳运行轨迹对应。这类圆形坛多与祭天相关,文献中“泰坛祭天”即指大型圆坛。这种三重圆坛结构及√2比例一脉相承,陕西血池祭天遗址、内蒙古北魏坝顶祭天遗址、陕西唐代圜丘等祭天遗迹、北京清代天坛的基座及圜丘均是如此,反映了古人的宇宙观和对天象的认识,而这一结构目前可追溯到的最早证据便是红山时期。

另一重要遗迹是积石冢。牛河梁遗址群第二地点中间圆形为祭天坛,两侧长方形的便是积石冢。墓葬完成后用土石混合或纯石头掩埋形成一定范围,按体量和规模分为大、中、小三级。第二地点1号冢有两座中心大墓(N2Z1M26和N2Z1M25)。其中M26南侧有台阶状墓道,这是目前已知中国最早的墓道。

红山文化牛河梁遗址出土的玉器十分精美,反映了墓主人的高等级地位。这些玉器虽缺乏日常实用功能,却是红山文化中最重要的标志社会等级的礼器,象征着墓主人的身份地位。

第16地点的中心大墓M4用石板垒砌棺椁,墓主人头枕禽类玉器,胸前有箍形器,腰腹间有玉人、玉凤组合。以鸟类为代表的“属天类玉器”是红山文化玉礼器组合中等级较高的一种。

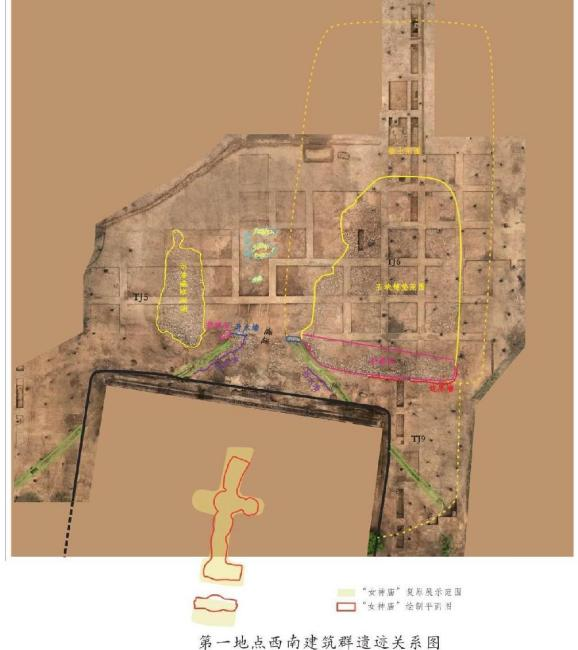

最新发现的第一地点九座台基建筑群规模宏大,总面积超6万平方米,含附属设施达10万平方米。其中七号台基建造工艺复杂,先在基岩夯筑土台、铺设碎石层,再用土石混合填充并修筑两道东西向短墙,最后以土沙交替夯筑完成台面,在台基基础层发现大量筒形器残片,暗示台基有特殊宗教功能。九号台基依托山体夯筑,南北长75米,东西宽60米,现存最高处4.6米,其上的女神庙遗址出土真人大小的女神头像残件、三倍于真人尺寸的泥塑耳朵残块,表明当时有巨型神像。此处还发现熊下颌骨泥塑、禽类翅膀与爪部残件等动物塑像及带几何纹饰的建筑构件残块,展现了红山人精湛的塑造技艺和丰富的信仰体系。

为解决五、六号台基与九号台基间的排水问题,红山人建造了精妙的防洪系统:通道起始处设对称石砌挡水墙,将雨水导入“八”字形排水沟,沟外侧另设挡水墙形成双重防护。该系统体现了工程智慧,其严格的中轴对称布局可能是中国建筑中轴线理念的最早实证。

祭祀遗存方面,三号台基的燎祭遗迹有炭化果核、玉料等祭品;陶片窝遗迹出土近百件筒形器残件,反映瘗埋祭祀行为;五号台基的独立陶盆埋藏坑也属同类仪式。一组可能用于“祼礼”的器物组合——带盖刻纹彩陶缸与圆陶片、筒形罐、陶钵配套使用,模拟了以酒浆渗地祭祖的场景。七号台基北部发现数座特殊土坑,其挖凿基岩后分层回填夯实,还有集中堆放红烧土的C19等祭祀坑,这些都蕴含着尚未破解的宗教内涵,共同构建起红山文化复杂的祭祀体系,为理解中国早期宗教形态提供了关键实物资料。

阐释框架的确立

以上介绍了牛河梁遗址的诸多考古发现,这些发现究竟具有怎样的意义?它们背后反映的红山社会又是什么样的?解读这些考古现象需确立阐释框架,这涉及文明标准问题。

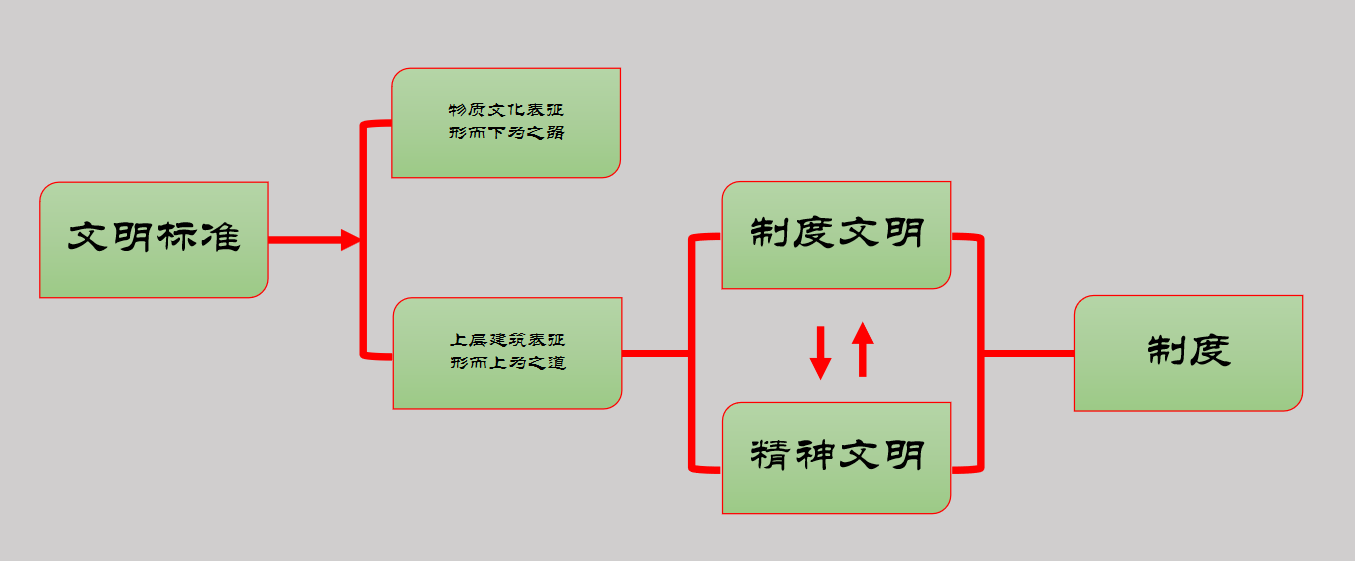

文明标准应包含两方面:一是物质文化发展程度,即物化表征,如建筑、陶器的复杂程度、技术水平等,是判断社会是否进入文明阶段的物质依据;二是精神层面发展,分为制度文明与精神文明,二者相辅相成,须有精神和制度层面的证据,才能证明社会、考古学文化或地区进入文明阶段。

考古证据与祭祀礼仪体系的对应

牛河梁遗址存在多种祭祀礼仪,如燎祭、祼礼、瘗埋等。这些礼仪的祭祀对象和意义,可结合后世文献中关于古礼的记载来分析。

《周礼・春官・大宗伯》记载,大宗伯的职责是以吉礼侍奉邦国的“鬼神示”——“鬼”为祖先神,“神”为天神,“示”为地神(地祇),即天地人三界神灵。其中记载的“禋祀”“实柴”“槱燎”均为燎祭,用于祭祀不同等级的天神,由此推测牛河梁的燎祭可能用于祭天。“埋沉”则用于祭祀山林川泽、四方百物等与地相关的神灵,故牛河梁的瘗埋行为可能是祭地神的礼仪。而“以肆献祼享先王”,“肆献”指生肉和熟肉,“祼”指酒,用于祭奠祖先神,牛河梁的祼礼可能与祭祀祖先神相关。

可见,《周礼・春官・大宗伯》中祭祀天地人三界神灵的职责及相应规格、方式,在距今5700-5800年的红山文化时期,也就是中华文明古国时代第一阶段就已出现并形成体系。

另有《礼记集解》记载“天神在上,非燔柴不足以达之”“地祇在下,非瘗埋不足以达之”,而“人鬼”(祖先神)处于天地之间。祭祀用的酒香气上升可传达给天神,质地温润向下渗透可传达给地神,以祈求“天地交泰”“物阜民丰”,这些中华传统文化观念的雏形在红山文化时期就已出现。

此外,玉器作为礼器在牛河梁墓葬中大量出现,用于显示墓主人的身份、地位和等级,“以玉为葬”是当时礼仪体系和社会等级制度的重要体现。

“巫教时代”及其意义

牛河梁遗址的坛庙冢、台基、中轴对称的排水设施、道路系统及祭祀礼仪等遗迹遗物,展现了红山文化祭祀礼仪与后世的紧密联系,这代表了一个被称为“巫教时代”的概念。这一时代可能始于红山文化,延续至商末,是中国文明发展的重要阶段。

从宗教学和人类学角度看,巫术是“准宗教现象之一”,核心是不涉及神灵观念,它与宗教的区别在于,宗教通过取悦或讨好神灵以获得帮助,而巫术则是强迫或压制神灵。红山文化中晚期的宗教系统表明当时已通过供品讨好神灵,而非强迫,已脱离巫术,形成初期宗教。这一时期已进入古代宗教阶段,祭祀对象分级明确,神灵体系初步形成,开启了中国文明的“巫教时代”。

“巫教时代”对理解中华文明起源及在上古史中的特殊意义体现在三方面:

首先,形成了敬天、礼地、法祖的最初观念,自红山文化萌芽,延续至清代,成为中华文化重要基因,如清代天坛、地坛,宗庙祭祀和南方家族祠堂均源于此。

其次,构建了天神与地人的二元关系,天神代表超自然力量,地人以社会精英阶层为主体,通过祭祀沟通,这种“二元结构加中介”模式是后世天人关系的思想雏形。商代,商王作为大巫通过祭祀集团沟通鬼神;西周初期,周公引入“德”,提出“天听自我民听”;春秋战国时期,孔子等思想家将“天”转化为哲学“道”,沟通媒介从集体祭祀变为个人修养,但基本结构未变。

第三,深刻影响中国上古宇宙观和社会观,延续至商周之际,为春秋战国时期哲学突破奠定基础,诸子百家在礼崩乐坏时重新思考天人关系,完成中国哲学“轴心突破”,使中华文明成为世界上唯一延续至今的古文明。红山文化时期的思想种子,经过数千年发展,孕育出独具特色的中华文明体系。