文化是一个民族的精神命脉,是一个国家的软实力体现,更是全球化浪潮激荡中的新高地。2005年7月,中共浙江省委召开十一届八次全体会议,审议并通过《中共浙江省委关于加快建设文化大省的决定》,部署实施文化大省建设“八项工程”。

2025年,是浙江文化建设“八项工程”实施第20年。如今,站在20年的节点上回望浙江考古,从万年问“稻”到五千多年文明曙光,从邂逅越国传奇到遥望古港繁华……

“浙”里考古 硕果累累

万年稻作之源问上山——

2006年,学界将以浦江上山遗址为代表的新石器时代文化类型正式命名为“上山文化”。至今,在浙江省内又相继发现了庙山、湖西、山下周、青阳山、荷花山、桥头、下汤等24处上山文化遗址,它们共同组成了以金衢盆地为分布中心的上山文化遗址群。

深耕二十载,从一处小遗址着手,浙江考古人逐渐勾勒出了整个上山文化遗址群的“全家福”。

稻作农业与旱作农业是“何以中国”的基础。从遗址中出土万年前的“一粒米”并证明上山先民驯化水稻、从定居村落到大量彩陶……论“稻”上山之声此起彼伏。农业起源,作为目前考古学研究世界范围内的三大课题之一,使得上山文化也备受国内外学者高度关注。一系列考古发现充分证明这里就是世界稻作文明的起源地,是以南方稻作文明和北方粟作文明为基础的中华文明形成过程的重要起点。

谈及上山文化对世界考古的重要性,英国伦敦大学学院考古学教授傅稻镰认为:“戈登·柴尔德‘新石器时代的革命’中所提及的定义及变化都可以在上山文化的考古发现中找到,可以说,上山文化是从旧石器时代向农业时代转型的开端,上山是新石器时代开始的文化转型和人类生态转变的关键转折点之一。”

长期以来,浙江扎实推进上山文化遗址群研究、保护、宣传和申遗工作。2024年12月,国家文物局批复新版《中国世界文化遗产预备名单》,上山文化遗址群位列其中,拿到这张“入场券”,宣告其申遗又迈出至关重要的一步。

五千多年文明圣地看良渚——

良渚,是浙江考古的圣地,也是五千年中华文明的圣地。2019年,良渚古城遗址成功列入《世界遗产名录》。“代表了中国五千多年前伟大史前稻作文明的成就”“是杰出的城市文明代表”——联合国教科文组织世界遗产委员会对良渚给出了高度评价。

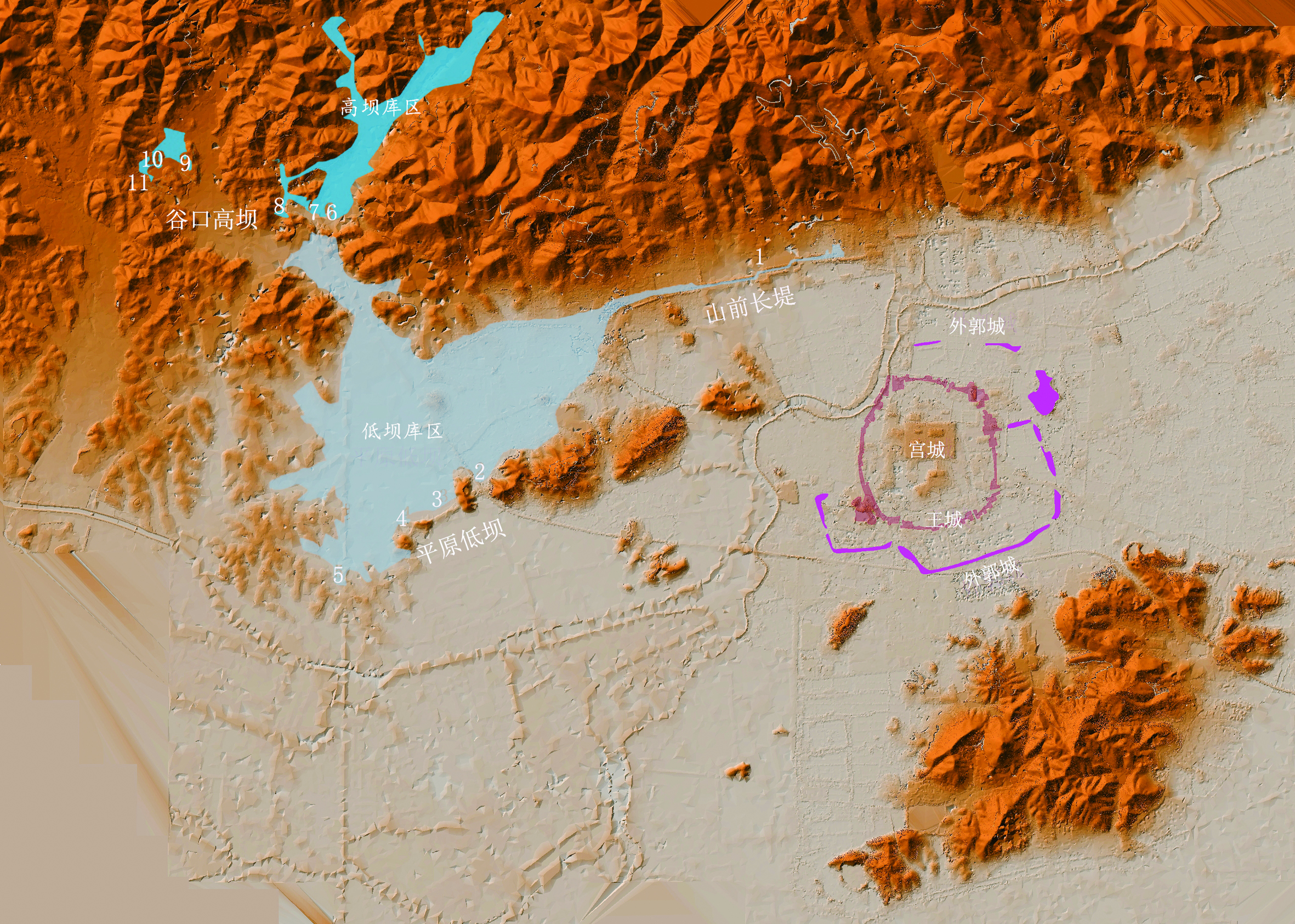

边发掘,边思考。良渚的考古发掘和研究工作从未停歇。2007年,总面积300万平方米的良渚古城现世,从宫城到王城再到外郭城的完整结构逐渐清晰;2015年,良渚古城外围水利工程被发现,有学者认为:“水利工程是文明的重要标志,历史价值、科技价值兼具,体现了先民高度的规划、组织和管理能力。”

良渚考古一次次刷新了学术界对良渚文化的固有认知,中华文明五千多年悠久历史的观点不断得到佐证。

良渚并非一天建成的,良渚考古也绝非一朝一夕。“浙江余杭良渚文化古城遗址”“浙江余杭良渚古城外围大型水利工程调查与发掘”分别入选2007年度、2016年度全国十大考古新发现,如今,良渚考古的故事还在继续……

2024年底,浙江省文物考古研究所举办了“考古中国”长江下游区域文明模式研究重大项目进展工作会。据相关负责人介绍:“通过详细勘探与专项调查,良渚遗址群内目前确认的遗址数量已达350处,其中不同阶段的遗址有不同分布规律。良渚遗址聚落结构在良渚早中期之间发生过巨大的变化。早期利用山前地貌改造,形成多中心散点式的聚落。良渚中期时,在遗址群平原中心统一规划营建莫角山、反山等仪式中心。此时男性王权形成,完整神徽出现。为防洪、调水以及运输,同步建造大型水利系统。在原11条水坝外,新发现水坝20多处及多条南北长垄,揭示了水利系统完整结构。此外,遥感显示莫角山及西侧土垄上有多处类似院落的结构,在南北向长垄上呈串珠状分布。此种院落单元的发现,对良渚古城贵族人群的组织结构研究具有重大意义。到了良渚晚期,营建内城和外郭,形成完备的都邑体系。晚期内城城墙的出现,标志着地缘关系的进一步强化,城市形态完备。而外郭的出现,标志着城市对外部聚落吸附能力的加强,由此形成一个超级都市。”

邂逅越国传奇——

作为越国故地,勾勒越文化历史脉络是浙江夏商周考古的重要任务。浙江的越文化考古曾有绍兴印山越国王陵、安吉越国高等级墓葬等墓葬类重要发现。近些年,一批越国相关遗址的发现与揭露,标志着越文化考古进入聚落考古的新阶段,为下一步开展越国都城考古提供了重要依据。

2024年7月,国家文物局召开“考古中国”重大项目重要进展工作会,会上发布了浙江绍兴稽中遗址的重要考古发现。这是首次在绍兴古城内确认存在战国时期越国的大型建筑基址,印证了文献记载的越王勾践建都历史,解决了古城内无越国时期遗存的一大遗憾,为探寻越国都城格局提供了重要线索。结合墨书木刺、刻划文字瓦片,推断该遗址与汉代六朝时期会稽郡山阴县治官署密切相关。

入选2022年度浙江考古重要发现的绍兴大湖头遗址,坐落于富中大塘、若耶溪与富盛溪的环绕之中。大湖头遗址展现了越国水利工程与干栏式建筑特色,经过考古发掘,确认该遗址的主体文化层为东周时期,该遗址也是浙江第一次大面积发掘的春秋战国时期越文化遗址,出土了大量与生产生活相关的各种遗物,包括数百件青铜工具与兵器,稻米与众多植物遗存,实证当时越国生业经济发达、社会物质富裕,为研究这一地区的生态环境、生业经济、聚落形态和城市布局提供了丰富的新资料。

遥望古港繁华——

浙江温州朔门古港遗址,是迄今国内发现的序列最清晰、内涵最丰富的古代港城遗址,重现了宋元温州港水陆相连、江海一体的繁华盛景。

值得一提的是,该遗址是在“温州望江东路下穿隧道工程”的基建考古工作中被发现的。城市发展进程中,基建项目不断描绘着美好蓝图。然而,当基建项目遇见历史文化遗存,如何破除文物保护与开发建设之间的矛盾从而实现双赢?古港遗址给出了一份“温州答案”。坚定不移地选择保护遗址,让原定的道路工程为文物让路,将道路北移至瓯江防洪堤下方。相关部门和地方领导表示:“古港遗址是无法用金钱来衡量的,完整保护好这个无价之宝完全是应该的,是值得的,也是时代赋予我们的责任。”

让城市建设和文物保护之间的矛盾得到有效化解,让“先考古、后出让”深入人心,实现城市建设与文物保护工作相得益彰。夏鼐先生故居距离朔门古港遗址发掘位置仅千余米,跨越时空、漫步其间,是否,前辈学者也曾远眺瓯江奔流入海,想象着千帆往来的繁盛贸易景象。

人才培养 蒸蒸日上

千秋基业,人才为本。要保持考古事业持续高质量发展,浙江考古也比以往任何时候都迫切需要大量人才。作为“文物大省”的浙江深知,考古人才的培养直接关系到文化根脉的存续与创新。

2021年8月,浙大城市学院考古学系挂牌成立,次年首届招生。在此基础上成立的考古学专业也是浙江首个考古学本科专业。时隔两年,浙江大学也迎来了自己的考古学专业,并举行第二届全国高校新时代考古学人才培养高端论坛,共担“让考古事业后继有人、人才辈出”的学科使命,共话新时代下高校考古学人才的培养与发展。新时代的浙江考古人才在这片沃土成长、成才,成为文化人才工程的实践范例。

自2018年以来,浙江省持续实施“新鼎计划”文博人才培养项目,以期引领全省文博青年人才积极努力提升业务水平、服务意识和科研创新能力。今年,浙江省文物局印发的《浙江考古“启明星”计划实施方案(2025-2030年)》强调实施新时代考古浙军培育工程,支持推动高校在强化文物科技创新和文物人才培养方面进一步发挥作用。

据统计,目前浙江省共有包括浙江省文物考古研究所在内的6家单位获得考古发掘资质。

创新讲述 惠及公众

在浙江,依托创新讲述,浙江考古故事讲得越发出色。2023年,首部全面阐释中华文明发展与浙江文化历史贡献的考古研究成果——“浙江考古与中华文明”丛书第一辑正式面世。丛书系统梳理了80多年来浙江考古成果,深入发掘浙江文化根脉和传承体系,力图为中华文明探源贡献浙江材料支撑,进而长时段、多角度呈现浙江文化在中华文明发展中的卓越贡献。“这是国内考古界研究成果转化的一件大事,非常好地展示了浙江的古代文化在中华文明的起源、形成和发展过程中发挥的作用。无论是考古文化遗产保护,还是成果转化传播,浙江均走在了前列,不愧为各省级考古机构的标杆和典范。”中国社会科学院学部委员、河南省文物考古研究院院长王巍这样评价道。

“第一次来良渚古城遗址公园,让我对良渚文化有了全新的认识。还可以租帐篷,看民谣乐队表演,丰富的活动颠覆了我对考古遗址公园的认知。”趁着假期来到浙江良渚古城遗址公园参观的王女士发出这样的感叹。的确,公园内良渚古城数智体验馆、鹿苑、实验考古区、良渚古城研学营、集市等活动让人应接不暇,获益良多。

截至今年7月,国家文物局已公布五批国家考古遗址公园名单,浙江省内国家考古遗址公园总数达5个,分别是上山、良渚、大窑龙泉窑、上林湖越窑、安吉古城国家考古遗址公园。这些考古遗址公园不仅以更生动的方式讲述了考古故事,更是探索出了一条文化遗产保护惠及于民的新路子,让文化遗产保护成果惠及于民的思想得到了实践。

除了这些“国字号”,浙江省还命名了26个省级考古遗址公园和一批市县级考古遗址公园,建立国家、省、市县三级考古遗址公园体系,并在考古遗址运营方面在全国首创省、地、社会资本共建考古遗址公园的新模式和“政府主导+社会投资+专家坐堂”模式。

为培育浙江考古事业核心竞争力,夯实浙江在中华文明起源、形成和发展研究中的重要地位,浙江还推动建设国家重点地区考古标本库房(浙江),同时也是浙江省考古与文物保护基地,努力打造成为中国南方物质文化基因库和展示文化浙江、反映中华文明的重要窗口。

“文化是人的灵性的集中体现,是推动历史发展的强大底力。”所谓“大音希声,大象无形”,文化正是默默流淌在历史之河、隐蔽在芸芸众生中的“大音与大象”。它能真正地触碰灵魂、改变命运、支配万物的,但从不喧哗与显形。

近20年,浙江省共有9个考古项目入选全国十大考古新发现。浙江考古为阐释在中国文明起源发展历程中的角色地位、诠释中国早期文明内涵提供了重要资料。揭示本源、探索未知,重要考古发现层出不穷,不但建立起浙江历史的时空框架,更丰富了浙江历史的脉络与枝叶,在探寻中华文明起源和发展脉络中意义重大。

(张小筑)