由国家文物局、人民网主办,国家文物局考古研究中心、人民网文娱共同承办的《中国考古大讲堂》第五季“寻根·探源”系列讲座正式推出。本季讲座聚焦中华文明探源工程,选取十个代表性遗址,以翔实的考古发掘材料,丰富的综合研究成果,溯文明之源,探华夏之根。本期邀请到湖南大学岳麓书院教授、鸡叫城遗址考古项目领队郭伟民主讲《鸡叫城遗址与长江中游史前文明化进程》。

鸡叫城遗址位于湖南省常德市澧县涔南镇鸡叫城村,是一处新石器时代屈家岭文化中晚期大型聚落遗址。作为中华文明探源工程和“考古中国”的重点项目,湖南省文物考古研究所联合四川大学考古文博学院,自2018年开始对鸡叫城遗址进行田野考古工作,取得了重要收获。鸡叫城遗址入选2021年度全国十大考古新发现。

鸡叫城遗址及其周边正射影像图

鸡叫城遗址的考古发现

鸡叫城遗址于1975年发现,1998年起开始发掘,至今田野考古工作仍在进行。通过考古发掘和研究,鸡叫城遗址聚落群的文化进程从彭头山文化、皂市下层文化、汤家岗文化、大溪文化,到油子岭、屈家岭、石家河和肖家屋脊文化,陶器的丰富性和多样性逐渐增强,聚落社会不断发展。对城墙的解剖确定了鸡叫城的始建年代,为屈家岭文化一期后段,距今约5000年。

鸡叫城的发展过程中,周边密布小型聚落,形成了覆盖约10平方公里的庞大聚落群。城址本体由护城河、两道环壕及外围平行水渠构成,形成“城址本体—二环—三环—外围水渠”的体系。通过对二环和三环壕沟的发掘,确认它们在石家河文化时期已贯通使用。

在大溪文化和油子岭文化时期的环壕内发现了大量谷糠堆积,堆积层的分布范围至少在1000平方米以上,厚度达15厘米。通过对现代水稻谷糠单位重量的测算,推测目前发掘的80平方米的谷糠折合稻谷约2.2万公斤,若换算为稻米则为1.4万公斤,若按1000平方米计算,这一数量将极为惊人。

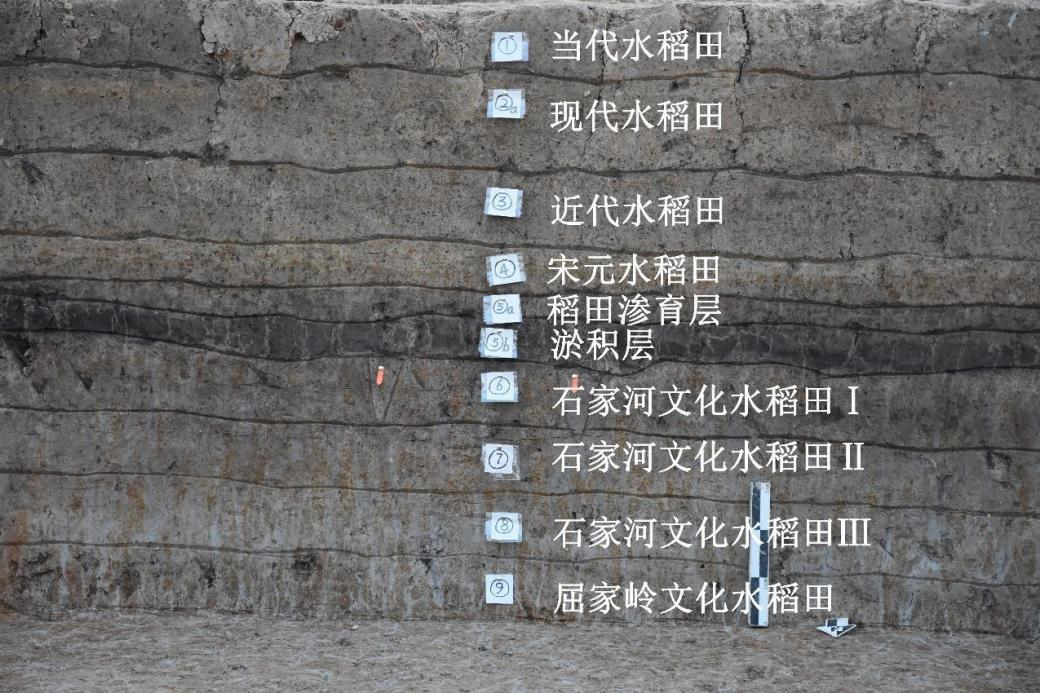

在遗址西北部还发现了早期水稻田,面积约100平方米,呈不规则圆形。该区域叠压从当代、近代到宋元时期的水稻田,最下层为石家河文化和屈家岭文化的水稻田。这一发现为研究鸡叫城遗址及周边的稻作农业提供了重要材料。稻田土中检测出高密度水稻植硅石——每克土中不少于1万粒,符合国际学术界对古代水稻田的判定标准。

鸡叫城遗址水稻田剖面

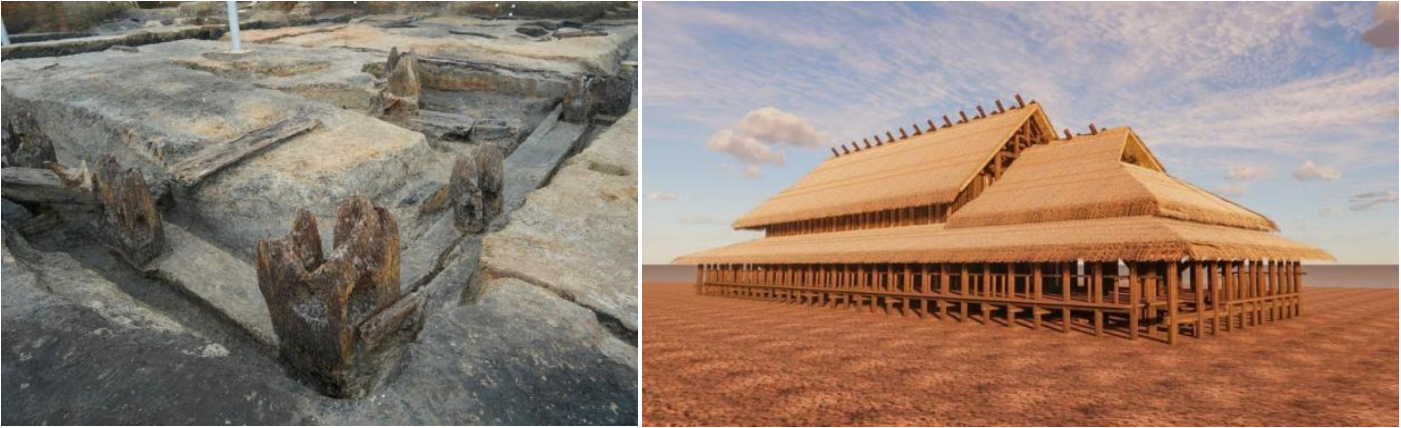

鸡叫城遗址另一个重要发现是大型木构建筑基础。2020年,在城内西部发现了一座编号为F63的完整建筑基址,长40米,宽约10米,主体建筑包含五室,其中两室还分为前后间,外围设有廊道,总面积达600平方米。建筑基址内的木柱多为樟木和楠木,保存状态极佳。经北京大学徐怡涛教授团队复原,该建筑可能为干栏式结构。

鸡叫城遗址F63遗址及复原图

此外,鸡叫城遗址还发现了水利工程系统。通过考古勘探,确认其水利系统包括三重环壕和外围平行水渠,形成从西北引水、东南排水的完整体系。水从涔水上游引入高地蓄水,再通过水渠流入环壕,最终汇入下游沼泽。这一系统展现了史前先民对水资源的精密规划与利用,具有重要研究价值。

鸡叫城遗址的发掘揭示了长江流域史前文明化进程的一般模式。在方圆不到两公里的范围内,从8000多年前的彭头山文化到4000年左右的肖家屋脊文化,聚落演变呈现连续、稳定的发展过程,社会由简单向复杂进化。这一发现为研究中国史前文化演进和文明化进程提供了重要样本,完整演绎了“古文化—古城—古国”的全过程,对理解多元一体的中华文明具有深远意义。

鸡叫城遗址对长江中游文明化路径与方式的启示

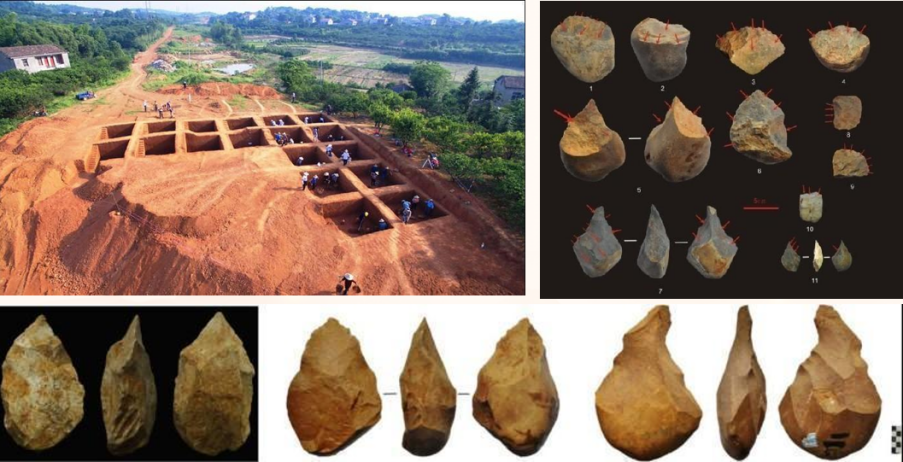

鸡叫城遗址所在的在的澧阳平原,考古工作已经构建起从旧石器时代以来的考古学完整的文化编年,最早可追溯到距今50万年的虎爪山文化,延续至今而无缺环。

从史前文化演进来看,长江中游旧石器时代文化区域化、谱系化,为新石器文化奠定了基础。学堂梁子发现的百万年前人类头盖骨;湖南湘北澧水类群和湘西㵲水类群展现了石器技术的演变;道县福岩洞发现的8-12万年前的现代人牙齿,挑战了“非洲起源说”,支持中国现代人连续进化的观点。

沅江赤山岛发掘现场及出土石器(距今50—20万年)

新石器时代早期,道县玉蟾岩遗址和澧阳平原的华垱遗址表明,长江中游是陶器和稻作农业的重要起源地。彭头山文化代表了澧阳平原早期的聚落形态,八十垱遗址出土的水稻、菱角、木工工具及编织物,展现了发达的稻作经济和手工业。

长江中游新石器文化的核心是洞庭湖和江汉平原,从彭头山文化到肖家屋脊文化,谱系清晰。外围的沅水、湘江、汉水等流域也形成了独立的文化序列,并与核心区不断融合。彭头山文化的聚落多分布于山前地带,陶器和石器技术成熟,甚至出现了滑石装饰品,表明社会分工和审美意识的发展。这些发现共同勾勒出长江中游从旧石器到新石器时代的完整文明化路径。

彭头山遗址及出土陶器

彭头山文化之后,长江中游主要发展出三支考古学文化:皂市下层文化、高庙文化和城背溪文化。它们的分布范围已从澧阳平原向江汉平原扩展,其中城背溪文化甚至越过汉水,抵达大洪山南麓,即后来石家河文化的核心区域。

高庙文化的特点是白陶及陶器上复杂多样的纹饰,如太阳纹、八角星纹、凤鸟纹等。凤鸟形象常与獠牙、太阳结合,形成"日乌"(太阳鸟)的图案,与上古文献记载相印证。此外,陶器上还出现了神面纹、双头鸟等复合纹饰,展现了丰富的信仰内涵。高庙白陶的传播范围极广,南至深圳咸头岭,西至贵州、广西,东至江苏、浙江,北至陕西汉中、临潼,表明其文化影响力深远。

高庙文化凤鸟纹白陶

约6000年前,长江中游文明的曙光在城头山古城显现。城头山是一座圆形城址,城墙直接建在更早的水稻田之上,堪称"从稻田里长出的文明"。城内还发现祭坛、祭祀坑及高等级墓葬。

城头山遗址

大溪文化时期,长江中游神巫风俗盛行,如优周岗遗址出土的木制"山"字形傩面。同时,彩陶文化繁荣,与中原庙底沟文化存在交流。

到5000多年前,长江中游文明重心转移至汉水以东的石家河文化。石家河古城面积达348.5万平方米,分内、外城圈,与良渚、陶寺、石峁等并列为史前巨型城址。城内发现筒形器、套缸遗迹、红陶杯堆积及石器作坊,展现了高度发达的社会组织和手工业分工。

这一系列发现揭示了长江中游从彭头山文化到石家河文化的连续演进路径:稻作农业推动聚落发展,神巫信仰与社会分层逐渐形成,最终在5000多年前形成以石家河为代表的区域性文明中心。

长江中游文明化的另一标志是大型水利工程。石家河古城北侧山口发现水坝群,护城河内设有拦水坝,兼具防洪、蓄水、灌溉功能。屈家岭遗址的熊家岭水坝现存高度超2米,长度数百米,年代可追溯至5000多年前。这一时期,长江中游古城数量达20座,聚落结构呈现层级化:石家河为区域中心,鸡叫城属次中心,其下还有环壕聚落和普通聚落,形成至少四级社会结构。墓葬差异显著,如城头山墓地中,一座墓随葬百余件陶器,另一座仅4件;城河遗址的屈家岭大墓更出现三墓穴并列的复杂形制。

手工业专业化是文明化的重要标志。屈家岭文化的蛋壳彩陶烧制温度达1100℃;湖南华容发现的龙窑可能是中国最早龙窑形态。漆木器和玉石加工同样发达。邓家湾遗址出土的小铜片,表明5000年前长江中游已开始金属利用的探索。

长江中游文明化路径与模式以稻作农业基础,支撑了文化连续性与聚落稳定性,催生了中国最早城址。具有突出的精神文化贡献,如高庙文化的太阳、凤鸟等宇宙观意象,奠定了中国哲学思想雏形。这里的社会结构特点是以血缘家族为基本单位,社会分化相对温和,未见极端阶层对立。在水利治理传统上,环壕、水坝系统兼具防洪、灌溉功能,体现"治水文明"特质。在政治形态上,长江中游呈现“古国林立”格局,缺乏单一霸权中心,符合文献中“饭稻羹渔、安土重迁”的南方社会特征。

这一模式通过鸡叫城等遗址的考古发现得以完整揭示,为理解中华文明多元一体格局提供了关键实证。