在川蜀大地的崇山峻岭间,一群群身着冲锋衣、手持测绘仪的文物工作者穿梭在崖壁郊野,成为第四次全国文物普查中跃动的风景线。自“四普”工作启动以来,四川坚持高位统筹、高质推进、高效落实,结合文物普查积极探索机制创新,高标准推进普查各项任务,现已全部完成“三普”文物复查工作。

目前,“四普”已进入实地调查攻坚收尾阶段,记者近日跟随由国家文物局组织的2025年度“当一天普查员”第四次全国文物普查基层行主题宣传活动媒体团来到四川,近距离感悟他们用脚步丈量历史,以科技赋能保护,谱写川蜀大地的文明密码。

高标准推进文物普查

成都市新津区九莲山麓,全国重点文物保护单位观音寺因其精美的明代壁画而闻名。这座创建于南宋淳熙八年(1181年)的古刹,史载有一百零八重殿宇,几经毁损后仅存明代毗卢殿等建筑。

绿荫中悠扬的鸟鸣声、仪器轻微的运转声、铅笔摩擦纸面的沙沙声……当清晨的阳光洒向观音寺时,新津“四普”工作人员已经在认真地进行数据采集和线图绘制。而排列有序的文物普查“十问十答”宣传资料、“文物赋彩美好生活——成都市新津区文物图片展”等展板,则展示了文物普查工作成果和“四普”政策要求,令人耳目一新。

观音寺内摆放的文物普查“十问十答”宣传资料等展板

普查员正在绘制观音寺古建图

新津区文物保护中心主任颜斌边走边向记者介绍,新津区“四普”按照“成都标准”,围绕建筑、塑像、壁画和石刻等内容,为观音寺建立了一套数字化文物档案。基于此,高清数字技术让明代壁画《佛教十二圆觉》焕发了新生,红外线相机穿透岁月尘埃,还原观音身上的三层透明薄纱细节。

颜斌提到的“成都标准”,就是成都市在“四普”中总结推广的普查要求。

“文物普查是推动文物事业发展的基础性工作,普查成果质量对未来文物保护体系的建设至关重要。在上级部门的指导下,成都对照国家文物普查标准,提出了更加严格、详实的数据采集要求。”趁着中午休息的时间,成都市四普办业务指导组副组长白玉川进行了详细解答。

白玉川说,成都选取6大类不可移动文物代表点位12处作为样本,分级分类细化技术指标,制定《成都市第四次全国文物普查不可移动文物登记技术规范》,形成业内熟知的“成都标准”,凭此精准获得了反映文物实际情况、周边环境、损伤病害的现状图、现状照片、三维扫描以及倾斜摄影等基础数据,建立起文物的“健康档案”。

“蜀道之难,难于上青天。”这条交通大动脉,曾是中国古代从关中平原穿越秦岭、翻越巴山到达四川盆地的必经之地。

广元市剑阁县的翠云廊古蜀道,古柏遮天蔽日,犹如蜿蜒苍龙,诉说着千年历史文化。翠云廊外,原108国道旧址被列为“四普”新发现文物点,工作人员随即落实广元推行的“发现即保护”工作机制,为其挂上“文物保护单位安全责任公示牌”,在古柏掩映中格外醒目,文物名称、级别、主体责任单位、直接责任人等信息都进行了详细标注。

“目前,我们已经对原108国道旧址进行了登记,安装公示牌是为了更好地保护文物。”剑阁县文物保护管理所办公室主任傅玉斌介绍,1937年全线贯通的川陕公路沿古蜀道金牛道修建,在抗战时期发挥重要作用,后来川陕公路经多次改道,便形成了现在的108国道,为了保护古蜀道和古树,线路从翠云廊景区改至景区外。

工作人员为原108国道旧址悬挂“文物保护单位安全责任公示牌”

作为“中国石刻之乡”,资阳市安岳县现存唐宋摩崖造像10万余尊,石刻经文近40万字。记者了解到,面对散落山林的千余处文物点,安岳组建10支普查分队,实地调查试点启动后高效完成912处“三普”复查,新发现310处文物点位。

“安岳‘四普’取得较好成果,安岳经验被全省作为示范推广。”安岳县副县长谭昶给出了“秘诀”——“10+3”普查工作法,即建立高位推动、上下协同、成果运用、部门整体联动等10项机制,坚持普查与普法、普查与保护、普查与研究等3个结合。

在泸州市叙永县采访时,江门镇的创新做法也让记者印象深刻。为号召全民共护文物,江门镇推出“历史文物有奖征集”,对提供有效线索者给予荣誉证书与物质奖励,得到了当地群众的积极响应,营造了“人人关注文物、人人守护历史”的社会氛围。此外,还以“古今对话”为主线,打造立体化宣传矩阵,讲述治水故事,让文化遗产“破圈”传播。

以法治思维破解发展难题

随着新修订的文物保护法3月1日正式实施,“先考古、后出让”制度从地方实践升格为国家法律,我国文物保护依法治理进入新的阶段。

跟随媒体团,记者来到了位于成都市锦江区新发现的端王陵,这是文物工作者寻找30多年之久的明代蜀王陵墓,在“先考古、后出让”制度下得以重见天日。

现场可以看到,端王陵比已知的明蜀王陵小很多,但是价值意义却不小。“端王陵最重要的是发现了陵前建筑,这是四川在已发掘过的明蜀王陵中首次找到的陵前建筑。”作为考古发掘战线的一名老兵,成都市文物考古研究院勘探发掘部主任谢涛深有体会,“‘先考古、后出让’制度很好地解决了城市建设和文物保护之间的矛盾。”

事实上,早在2017年,成都在工程建设项目审批上就实践了“考古前置”,将考古勘探和文物保护调整至土地出让前完成,要求土地竞得方须承担文物保护的责任,有效保障了文物安全。

实践中,文物保护会占用部分建设用地,客观上会给建设单位带来经济损失,导致其积极性不高。成都文物部门为有效解决这一问题,联合有关部门在2018年起在全国率先试点文化遗产保护“容积率”奖励政策,并于2024年正式出台这项政策,保护了一大批重要的新发现文物。此次新发现的端王陵就是在这一政策下,得到锦江区人民政府的主动保护。

普查员采集端王陵相关数据

在与成都“四普”工作人员的交谈中,记者了解到有不少同志来自成都博物馆,他们干事创业的能力在普查中得到展现和认可。究其原因,自然要归功于成都为打通博物馆发展难题而制定的《成都博物馆深化体制机制改革实施方案》,也就是“一馆一策”。

“‘一馆一策’最大的亮点就是创新机制,激发活力。”成都市相关部门负责人表示,这是基于政策法规和实践经验而形成的“模版”,如实施事业产业分类管理,健全社会力量参与机制,创新博物馆内部机制,开展馆际交流和对外合作等,都具有较强的实践性和可操作性。

为与新修订的文物保护法相适配,资阳市及时启动立法调研,对《资阳市安岳石刻保护条例》进行修正。据了解,该条例于2019年2月实施,对加强安岳石刻的保护管理和合理利用,发挥了重要作用。

资阳市文物局文物博物科科长李纪介绍,资阳重点围绕纵向对标、横向借鉴、实践验证等“三个维度”开展工作,重点建立法规适配性清单,进行立法条款对比分析,拟定数字化保护、跨区域协作等调研方向。

发现文物就是最好的嘉奖

在采访的几天时间里,记者接触了不少基层“四普”人,屡屡被他们的淳朴、坚韧和奉献所感动。

江门镇永宁河畔,山势挺拔险峻,茶马古道遗址蜿蜒其间,河岸崖壁灌木丛生,二三百年前就有先贤寻而不得的曹公祠摩崖造像在“四普”中被发现。

“当时,我们在永宁河边,寻找当地人提供的文物线索——纤夫拉纤时所用的石绞盘遗迹,因为没有准确的定位,所以就扩大范围进行搜索。在搜索过程中,猛然在崖壁上发现了曹公祠摩崖造像。”叙永县文物保护管理所志愿者刘新至今仍难掩喜悦。

有关专家介绍,曹公祠摩崖造像的发现还原了明代将军曹震疏浚河道、打通西南水运要道的壮举,新发现曹公祠题刻中有“蛟龙窟宅奠夷庚”的诗句,是明代杨慎诗作《读景川侯曹公(震)开河碑》其中的一句。由此可以证明,曹公祠摩崖造像是为了纪念曹震所建,这填补了明代水利工程实物史料的空白。

普查员测量登记曹公祠摩崖造像

幽默风趣的刘新参加过“三普”,发现不少重要文物,同时也发挥着“传帮带”作用。在问及发现文物希望有何奖励时,他脱口而出:“发现文物就是最好的嘉奖。”简短有力的话语,深深打动在场的所有人。

穿过层层叠嶂,跟随安岳县“四普”队,记者终于在岳阳镇凤型村看到“四普”新发现文物点——中晚唐时期的唐家沟摩崖造像、菩萨岩摩崖造像。“安岳石刻多分散在深山老林,得益于附近村民提供的线索,我们才发现了这两处摩崖造像。”安岳石窟研究院文化研究科科长杨秀伟回忆。

新发现的中晚唐时期的唐家沟摩崖造像

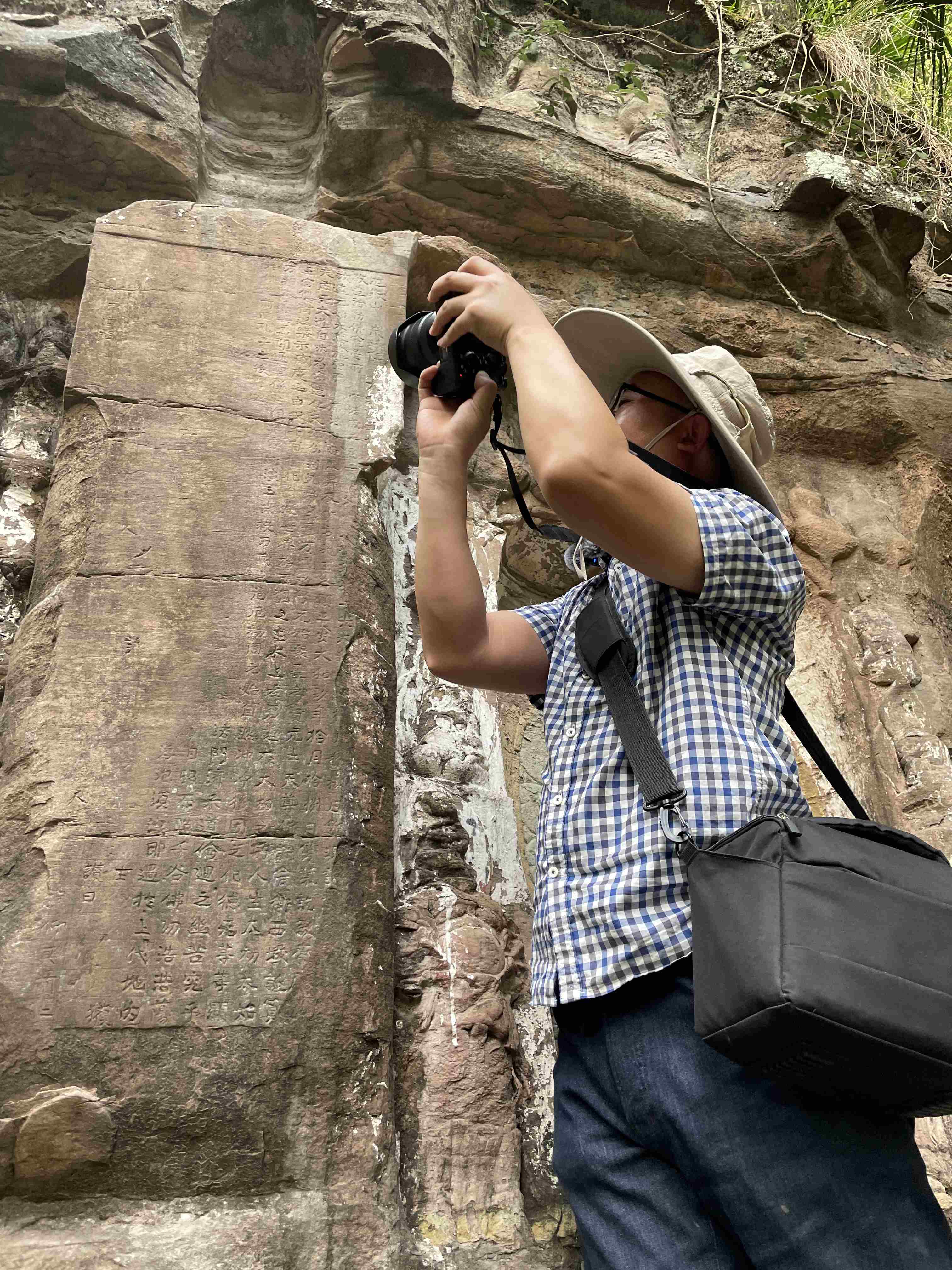

普查员拍照记录唐家沟摩崖造像

富有成效的工作背后,付出的艰辛可想而知。记者了解得知,在“四普”实地调查中,安岳“四普”队员们,手持无人机、测距仪在酷暑中跋涉于荆棘密布的山林,30余人次中暑、20余人次受伤仍坚守一线,没有任何怨言。就在记者观摩唐家沟摩崖造像时,安岳石窟研究院文化研究科工作人员孟瑜爬上崖壁,对该造像进行拍摄记录,由于山体陡峭差一点摔下来,然而这样的惊险场景对普查队员来说却是家常便饭。

观音寺毗卢殿前,南侧的造像碑因增设隔墙,遮挡了背面的碑文,并没有引起后人重视,但是文物工作者本着对工作的责任心,在极窄的空间内伸脚探头查看碑文,发现了明弘治三年《观音寺福田界至记》造像碑,为研究明代佛教发展和佛寺建设提供了新的材料。

攀爬在绝壁之上,穿行于密林之间,探索在石碑背后……这就是可爱可敬的文博人,他们书写的不仅是文物清单,更是中华文脉的传承密码。

从翠云廊的苍翠古柏到安岳的精美石刻,从观音寺的科技赋活到曹公祠的历史补白,四川在第四次全国文物普查中以行动诠释了文物保护的时代内涵。文物工作者也唯有坚守“保护第一”的初心,融合科技创新与社会参与,才能让文化遗产在新时代焕发永恒生机。

(杨亚鹏)