第四次全国文物普查领导小组办公室第七次全体会议召开

11月5日,第四次全国文物普查领导小组办公室第七次全体会议在京召开。会议强调,要坚决贯彻落实普查工作推进会暨普查领导小组第三次会议精神,全面推进第三阶段工作。要把握好数量与质量、整体与局部、方法与效能三方面的关系,部署开展老城文物专项调查,严格开展各级普查数据审核,精心准备普查轮训,加强成员单位间沟通协调,推进文化遗产系统性保护,加强革命文物及周边环境系统性保护,加强普查成果宣传与舆论监督。

最高人民法院、国家文物局联合发布依法推进文物保护典型案例

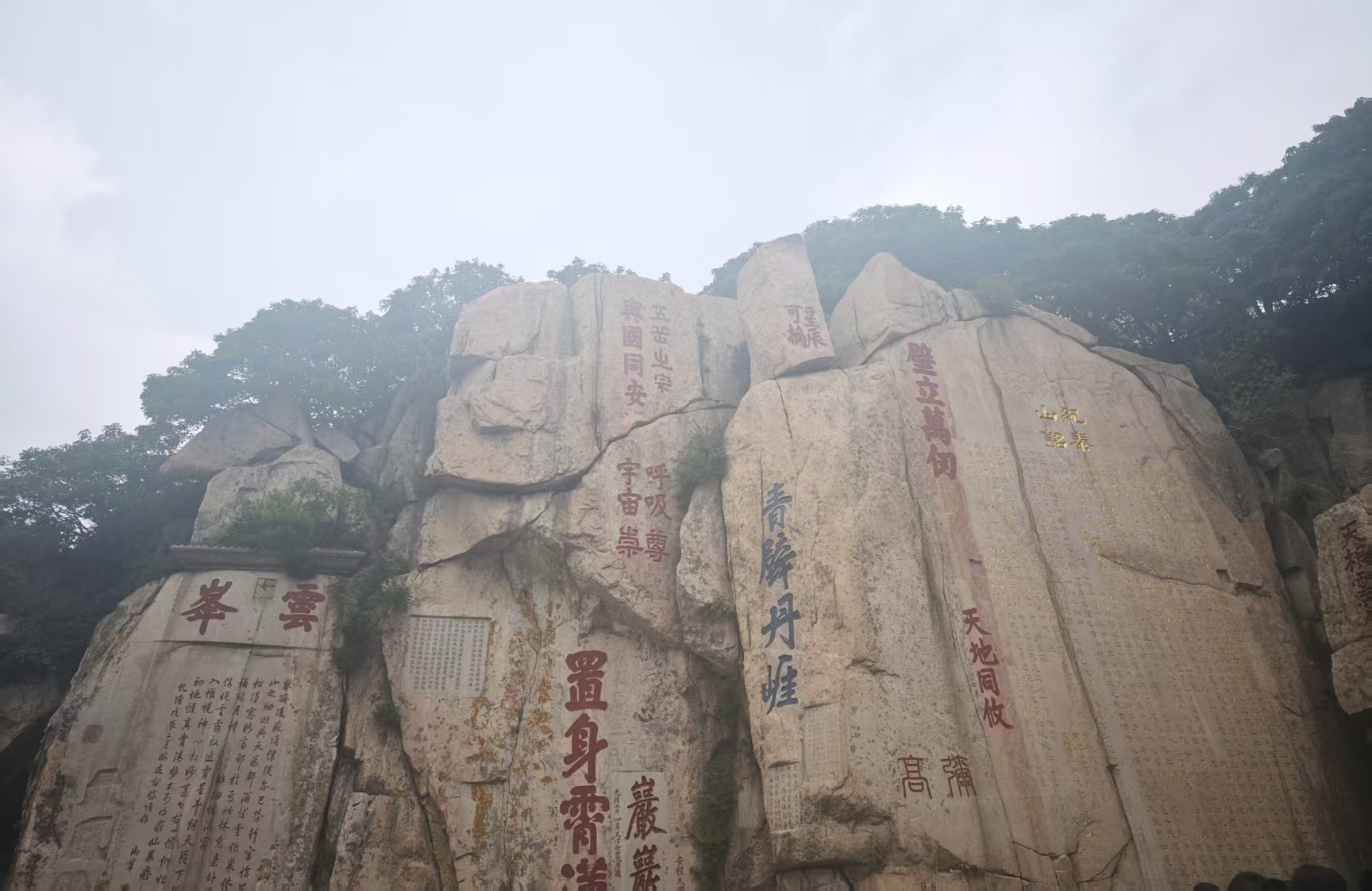

在《中华人民共和国文物保护法》修订通过一周年之际,最高人民法院、国家文物局联合公开发布严厉打击盗掘古墓葬违法行为、司法助力泰山古建筑群保护、司法助力大运河世界文化遗产保护、司法助力长乐塬抗战工业遗址保护利用、司法助力抗日英烈吉鸿昌旧居整体保护等5件依法推进文物保护典型案例。此次发布案例呈现严格落实保护第一、促推加强规范管理、更好地“让文物活起来”等方面特点,旨在充分发挥典型案例的警示、教育和指引作用,展现守牢文物安全底线、红线和生命线的决心,引导社会公众增强文物保护意识。

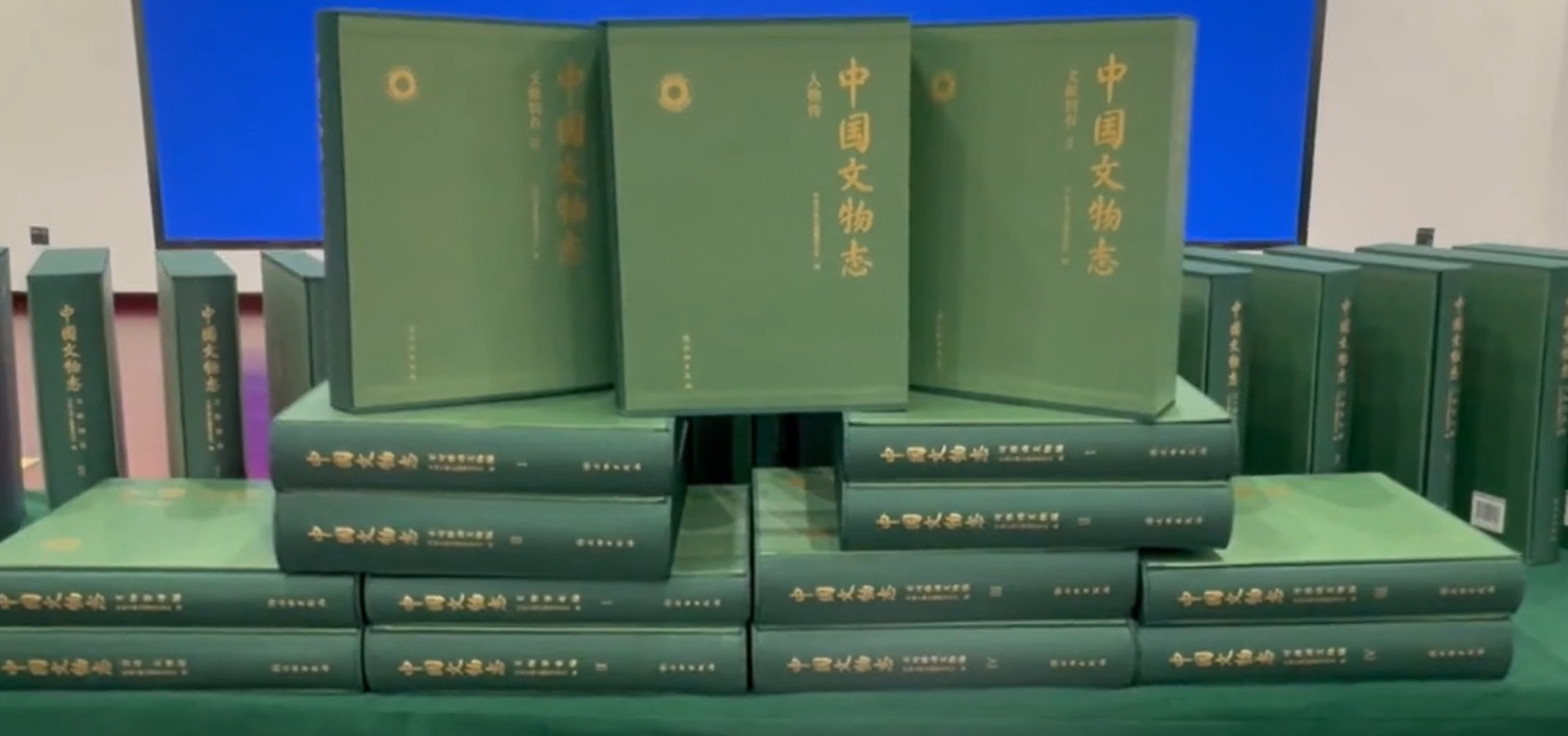

《中国文物志》编纂出版研讨会召开

11月5日,《中国文物志》编纂出版研讨会在京召开。会议简要回顾了编纂工作历程及其重点难点问题的处理,编纂团队、审稿专家与撰稿人代表等系统总结编纂工作经验,并就志书活化利用提出建议:要从史志编修高度审视资料工作,加强工作资料的收集整理;要有计划地推出专题类分志,活化利用志书资料与学术资源;做好《中国文物志》宣传推广工作,努力扩大读者面;以大事记为主线,以主体志为基础,形成特色数据包,加强文物志数据库建设,提升文化服务水平,做好资源开发利用。

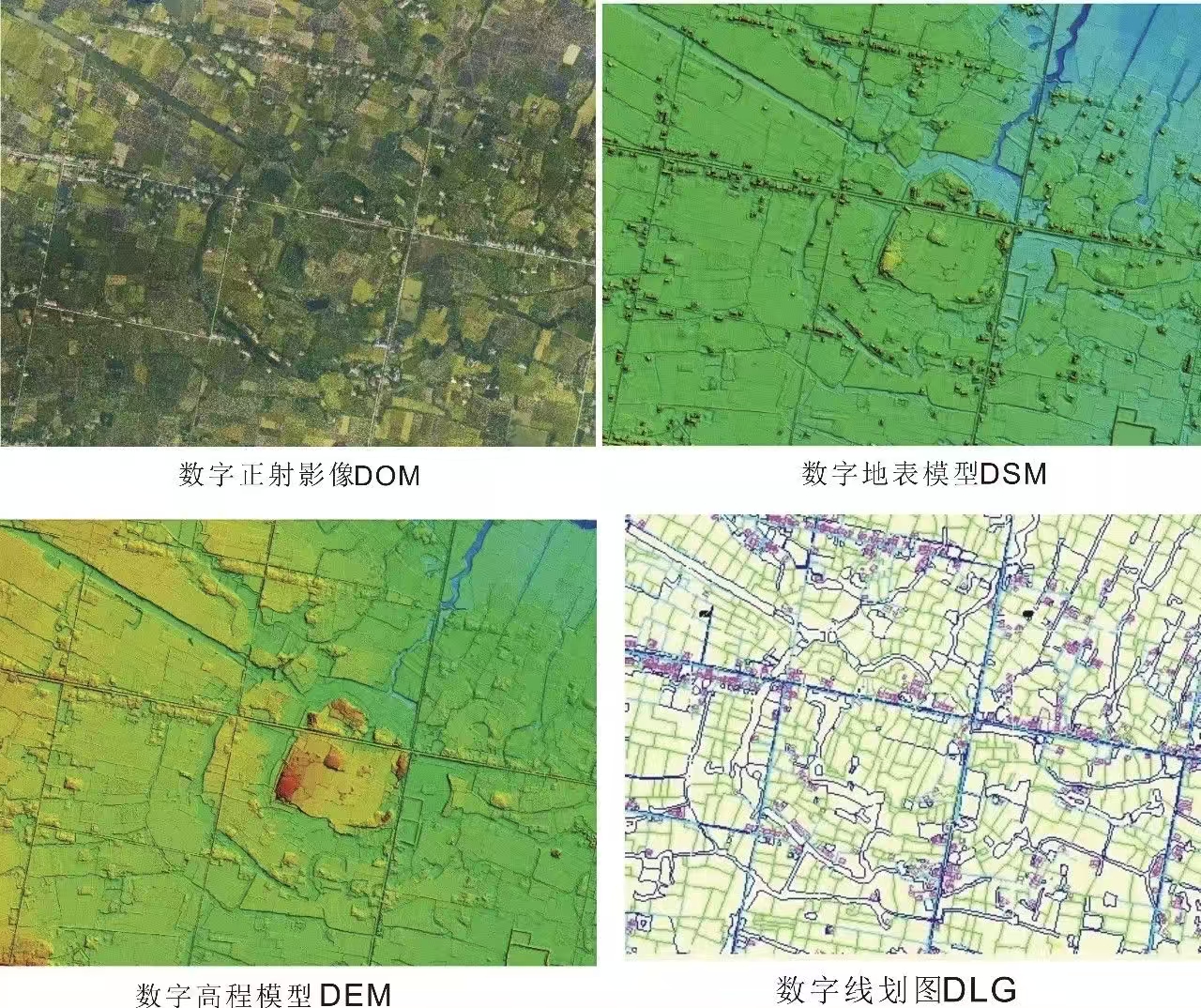

“空间信息技术在考古学中的应用”学术研讨会举办

近日,中国国家博物馆主办第四届“空间信息技术在考古学中的应用”学术研讨会。研讨会聚焦研究成果分享与方法创新,设置遥感与地球物理考古调查、遗址三维重建与虚拟现实、数字景观考古、文化遗产数字化保护、考古大数据与人工智能5个专题,旨在促进空间信息技术与考古理论的深度融合,赋能考古新发现和新认知。会议认为,随着遥感、地球物理等技术日益成熟,其在考古中的应用已实现常态化,未来应进一步推动技术智能化,发展数字孪生等新方法,构建考古研究新范式。

北京

北京博物馆学会成立40周年系列活动启动

11月3日,北京博物馆学会成立40周年系列活动在首都博物馆启动。启动仪式上回溯了学会初创时的坚守与40年间推动行业进步的担当。活动现场举办“铸魂四十载 扬帆再起航——北京博物馆学会在成长”展览,推出6集系列短视频《四十明志、烈马青葱——北京博物馆学会40年》《北京博物馆学会40年》画册。启动仪式后,“北京博物馆学会成立40周年暨保管专业第二十一届学术研讨会”“北京博物馆学会特聘专家库专家座谈会”召开。

河北

京津冀举办长城文物保护利用成果国际传播活动

近日,京津冀长城文物保护利用成果国际传播活动在河北省秦皇岛市山海关中国长城博物馆举办。活动现场发布京津冀长城文物保护利用成果国际宣传片《美丽中国·雄奇长城京津冀》,该片聚焦京津冀长城段的雄奇险峻与建筑智慧,以独特视角展现了长城作为中华文明象征,如何跨越时空成为连接中国与世界的文化桥梁,后续将通过中央媒体海外平台及海外社交媒体向全球推介。

辽宁

《红山文化研究》学术期刊正式创刊

11月2日,《红山文化研究》学术期刊创刊仪式在沈阳举办。期刊设有“田野考古新发现”“物质文化研究”“社会文化论文”“比较文明研究”“学术史与方法论”“国际视野”等多个研究方向,为红山文化研究建立了长期、系统的学术交流平台。在随后的《红山文化研究》学术期刊高质量发展座谈环节,30余名专家学者围绕红山文化最新考古发现、学术研究动态及期刊栏目建设展开深度研讨,提出多项建设性意见。

江苏

第三届汉文化论坛在徐州举办

11月5日,以“何以为汉·和合共生”为主题的第三届汉文化论坛在徐州举办。论坛期间,中国国家版本馆与徐州市文广旅局关于汉画像石数字化合作项目、徐州古城数字图谱建设项目等多项文化创新项目集中发布,旨在以现代科技赋能传统文化,让千年汉韵“活”在当下。“大汉天声:汉文化与中华优秀传统文化的数智传播”“汉家陵阙:狮子山楚王陵发掘30周年暨汉王陵的考古成就”等四场平行分论坛同日举办。

浙江

亚太遗产实践者联盟2025年会在良渚举办

11月5日,亚太遗产实践者联盟2025年度会议暨“世界遗产贡献可持续发展目标”优秀案例发布会在浙江良渚举办。本次会议以“世界遗产贡献可持续发展目标”为议题,围绕将遗产纳入可持续发展目标的政策与实践、可持续发展中物质与非物质文化遗产的协同等议题展开研讨,通过政策研讨、案例发布、专题交流等形式,深度探讨遗产保护与可持续发展的融合路径。

安徽

和县猿人遗址考古发掘取得新进展

近日,和县猿人遗址2025年主动性考古发掘专家论证会在和县博物馆举办,会上介绍2025年度发掘成果。新出土2枚直立人牙齿化石,其中1枚为右上颌第三臼齿化石,系遗址迄今首次发现该解剖学部位的古人类化石,遗址迄今累计发现“和县人”化石数量17件;首次发现直立人制作的石制品及大量骨、角、牙制品,完整揭露原生地层堆积剖面,为确定遗址年代与复原“和县人”生存时期的古环境、古气候提供依据。此外,发掘工作还揭露出部分龙潭洞洞壁与洞底遗存,为探究洞穴原始形态提供了重要实物资料。

山东

山东启动水下文物保护联合执法

11月3日至5日,山东省文化和旅游厅(省文物局)与山东海警局在威海联合举办山东省水下文物保护联合执法工作培训暨首航仪式。培训通过“理论授课+案例剖析+研讨交流+现场教学”模式,系统讲解水下文物基础知识、法律法规及海上执法要点,研讨交流深化协作举措,并组织参训人员赴中国甲午战争博物院、威海海警局营区开展现场教学。11月5日,参训人员乘海警舰艇对“威海湾甲午沉舰遗址”周边海域实施巡航,展现执法协作与文物保护并重的实际行动。

湖北

湖北江汉平原核心区发现新石器时代早期遗址

11月4日,湖北省文化和旅游厅透露林鸟台遗址发掘情况。根据遗址出土陶器特征,该遗址属于新石器时代彭头山文化,是长江以北、荆州以东的江汉平原核心区发现的唯一一处新石器时代早中期遗址,也是目前湖北发现的时代最早的新石器时代遗存。林鸟台遗址地处沙洋至沙市到潜江、江陵的西北东南走向的古老台地上,台地四周为湖泊或沼泽地,证明在8500年前的新石器时代早期,江汉平原核心区的古老台地较适合人类居住。遗址出土石器、陶器等,并发现保存较好的罕见天然水晶。此次发现对了解江汉平原地质、地貌演化,开展环境考古研究有重要意义。

重庆

山地革命文物保护实验室揭牌

近日,山地革命文物保护实验室在重庆揭牌。实验室由重庆红岩革命历史文化中心与重庆大学携手共建,旨在破解重庆山地湿热气候环境中革命文物守护难题,打造革命文物保护利用新范式。实验室将围绕文物安全、数字化赋能创新保护技术及活化利用推广开展工作。基于保护利用好革命文物的共识,双方对红岩村13号及《新华日报》总馆旧址两处防空洞,进行了前期监测评估研究,并制定了5年共建计划。

云南

西南博物馆联盟年会在大理召开

11月3日,西南博物馆联盟2025年年会暨“西部陆海新通道建设中联盟的博物馆高质量发展”主题研讨会在大理召开。会议以“联心 联动 联享 联赢”为核心理念,聚焦西部陆海新通道建设中文博事业提质增效、铸牢中华民族共同体意识的西南实践、中小型博物馆发展升级三大议题,来自四川、重庆、云南、贵州、广西、西藏六省区市的文博单位代表进行交流研讨,共绘“十五五”西南文博发展路径。

陕西

西安张家坡墓地考古发掘成果公布

11月4日,陕西省考古研究公布西安张家坡墓地考古发掘成果。今年5月至10月,为配合当地用地需要,联合考古队对陕西西安张家坡墓地进行了考古发掘,共发掘古代遗迹566处,其中,战国墓葬309座、车马坑1座;唐代墓葬214座。其中包括有25座战国积石墓,以及唯一一座东西向斜坡墓道唐代砖室墓。所发现的唐代墓基址中出土一块刻有唐代“开元三大士”之一不空法师译本《佛顶尊胜陀罗尼》的石碑,为西安地区首次发现。专家介绍,在浐河流域以往的考古工作中,战国时期积石墓仅有零星发现,而像张家坡墓地这样集中出现的情况尚属首次。

甘肃

第二届中吉合作文化遗产保护学术会议在兰州召开

近日,第二届中吉合作文化遗产保护学术会议在甘肃兰州召开。来自两国近10所高校与科研机构的50余名专家学者围绕丝绸之路遗址面临的共性关键难题,深入探讨诸多保护技术的创新与应用。此次会议旨在推进中国—吉尔吉斯斯坦文化遗产保护“一带一路”联合实验室建设,深化中吉两国在文化遗产保护领域的合作,共同推动丝绸之路文化遗产的研究、保护与传承。

香港

香港博物馆节2025开幕

11月1日,“香港博物馆节2025”开幕。今年博物馆节以“博物馆庆典年”为主题,邀请公众一同香港历史博物馆50周年、香港太空馆45周年等6家博物馆的周年庆典活动。香港康乐及文化事务署辖下17家博物馆及艺术空间将在整个11月期间推出超100项活动,包括“缤Fun博物馆嘉年华”、尖沙咀“博物馆X历史地标导赏团”等,并与广东、澳门15家博物馆联动,深圳博物馆将举行“香港博物馆节2025”深圳分会场——“匠心之美”系列活动。