第四次全国文物普查工作推进会暨普查领导小组第三次会议在京召开

10月30日,第四次全国文物普查工作推进会暨普查领导小组第三次会议在京召开。会议强调,第四次全国文物普查第二阶段工作巩固了上次普查成果,拓展了不可移动文物的内涵,为进一步加强文化遗产保护传承奠定了重要基础。会议要求,秉持敬畏历史、热爱文化之心,扎实做好文物普查第三阶段工作。要坚持应保尽保,加大文物新发现力度;巩固普查成果,推动文化遗产系统性保护;保护城市文脉,加大老城调查保护力度;推动公众参与,形成文物普查工作合力;壮大保护力量,加强各级文物保护机构队伍建设;聚焦文物本体,提高文化遗产保护资金使用效益。要切实把文物新发现力度纳入意识形态工作巡视巡察、监督执纪问责范围、文明城市创建指标、文化遗产保护督察,确保文物普查达到预期目标。

中国文化遗产研究院90周年座谈会举行

10月28日,“九秩华章 文脉永续——中国文化遗产研究院90周年(1935—2025)座谈会”在京举行。座谈会设置主旨报告、学术交流讲座等环节,与会学者嘉宾围绕应县木塔保护发展之路、新时代文化遗产保护的理论讨论和中国文化遗产研究院石窟石刻专业发展、古文献专业发展、古建筑保护工作回顾与期待作主旨报告;围绕ICOMOS China的国际交流合作、新时代文化遗产保护与修复高级人才培养、石窟寺“以大带小”保护管理模式探讨、中国文化遗产研究院文物保护工程实践与发展、青年文物工作者的使命与担当等主题进行学术交流,为中国文化遗产研究院在新的历史时期创造发展机遇,拓宽合作领域。

《国宝时刻》首批50部作品亮相广电精品创作大会

10月28日,由国家广播电视总局、国家文物局联合指导的《国宝时刻》文物超高清影像记录工程首批50部作品,在第二届中国广播电视精品创作大会上正式发布。此次发布的50部作品涵盖青铜、玉器、陶瓷、书画等多种类型,每集以5分钟的精炼体量,借助4K超高清技术,纤毫毕现地还原文物细节,通过纵贯万年的文物序列,勾勒出中华文明源远流长、绵延不断的壮阔图景,彰显其多元一体、博大精深的文化格局。

大型文化纪实纪录片《因为长江》定档

10月27日起,由国家文物局、中共湖南省委宣传部指导,长江流域博物馆联盟特别支持,山海App、芒果TV、湖南卫视联合出品的八集大型文化纪实纪录片《因为长江》正式官宣定档,于每周一19:30在三平台播出。该纪录片开创性地以文物为载体,从长江源头出发,循着自西向东的河流流向,以赋江、源启、理水、合脉、涌新、润稻、流韵、引航八集篇幅,带领观众领略“母亲河”长江的浩荡壮阔与文化绵延。

何以中国|壁画里的中国网络主题宣传活动启动

10月28日,“何以中国|壁画里的中国·当AI遇见小飞天”网络主题宣传活动在甘肃省张掖市启动。活动紧紧围绕“两个结合”,聚焦中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,以甘肃丰富的古代壁画资源为依托,通过艺术化表达、沉浸式展演、科技化呈现,以今声应古韵,推动数字科技与壁画艺术深度对话,拓展中华文明在数字时代的传承路径与发展可能。启动仪式上,主题宣传片《何以中国|壁画里的中国》集中展现中国古代壁画的历史底蕴和艺术魅力,敦煌研究院研究人员阐释文物保护与科技融合的前沿实践,马蹄寺管委会文物保管工作者讲述守护金塔寺的执着坚守和生动故事。

北京

圆明园研究与保护2025学术研讨会在京举办

10月25日,圆明园研究与保护2025学术研讨会在京举办。研讨会以“推动圆明园遗址保护与利用高质量发展”为主题,聚焦数字化与圆明园大遗址保护研究、园林设计与生态环境研究、圆明园与清代历史文化研究三大议题,对28项研究成果进行研讨,为圆明园乃至全国大遗址的保护与活化探索新路径。开幕式上,首次发布《圆明园四十景数字化复原及应用》成果,再现了不同时间与气候条件下的圆明园盛景。目前,该成果已部分应用于圆明园多个VR文旅项目,并成为北京市海淀区“三山五园数字资产数据库”建设的关键组成部分。

山西

云冈石窟第7、8窟重新开放

10月27日,经过为期5个月的数字化保护与修缮后,云冈石窟第7窟和第8窟重新对公众开放。据了解,自5月13日起,云冈研究院对第7窟和第8窟实施临时封闭保护,开展高精度三维扫描、病害监测及洞窟环境调查等系统性数字化保护工作。项目团队采用激光扫描、多光谱成像等技术,对窟内造像、壁画及建筑结构进行毫米级数据采集,建立永久性数字档案。此次保护工程不仅修复了洞窟裂隙与危岩体,还通过动态监测系统实时预警温湿度、光照等环境变化,为后续科学养护提供数据支撑。

黑龙江

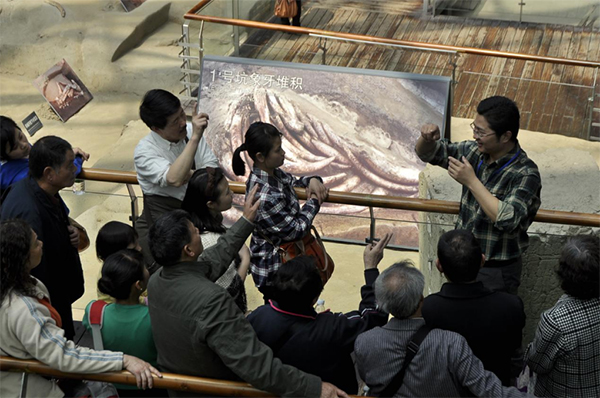

“史前石器加工厂”石人洞遗址考古发掘验收

10月28日,黑龙江海林石人洞遗址考古发掘验收,目前该遗址共出土石制品218537件。据介绍,该遗址是东北地区迄今发现的唯一一处史前石器专业化原料开采制备地及专业加工场遗址,石器加工遗存的主体年代为距今5800年左右。洞窟具有明显的人工开凿特征,出土石制品异常丰富,反映了中国东北地区北部新石器时代中期社会文化的较高发展水平,是认识中华文明起源关键时间点的重要资料。

浙江

浙西南、闽北、赣东先秦考古学术研讨会在丽水举办

10月25日至26日,浙西南、闽北、赣东先秦考古学术研讨会在浙江丽水云和举办。专家认为,浙西南地区的考古成果是浙江考古的重大收获,填补了区域考古空白,初步摸清了距今8000年以来的文化发展脉络,为后续考古研究开辟了宏大空间。该成果不仅属于浙江,更属于浙闽赣交界地区乃至整个东南地区,打破了长期以来对该区域古代文明的认知局限,为研究硬陶、原始瓷的起源与影响等关键学术问题提供了坚实基础。研讨会之前,举办了云和县博物馆开馆暨云和考古工作站揭牌仪式。

福建

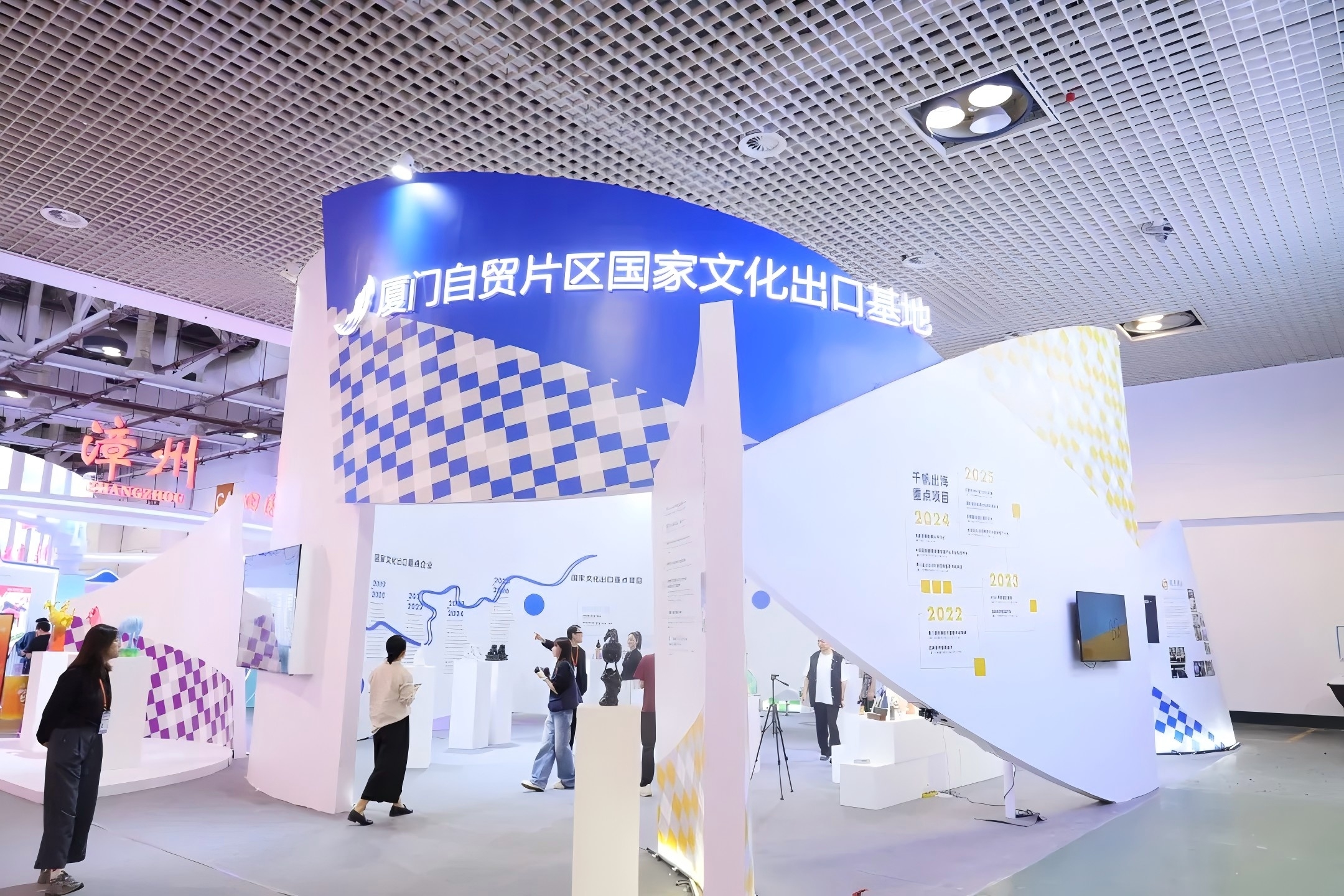

第十六届海峡两岸文博会在厦门开幕

10月30日,第十六届海峡两岸(厦门)文化产业博览交易会在厦门国际会议展览中心开幕。本届海峡两岸文博会以“一脉传承·创意未来”为主题,创新采用“1+4+N”的办展模式,打造1个文旅产业综合成果展,以及两岸文博IP授权展、工艺精品展、数字视听展、创意设计展四大主题展区,聚焦两岸互动、数字创新、产业发展等内容。各类论坛、推介会、路演展演等330多项配套活动同期在主展馆以及各区分会场亮相,全方位展示文化产业发展趋势和两岸文化交流成果。

江西

“元融合·革命文物+大思政课”研讨会召开

10月27日至29日,“元融合·革命文物+大思政课——全国百馆百校百场讲坛(第66-75期)暨馆校协同共育时代新人学术研讨会”在江西师范大学召开。来自全国23个省(区、市)革命纪念馆、高校的100多位专家学者,聚焦革命文物融入“大思政课”研究、红色文化资源赋能“大思政课”建设、馆校协同共建“大思政课”实践教学基地探索等主题,进行了交流与研讨。会议期间,举办了“湘赣联动·星火燎原”——纪念井冈山革命根据地创建98周年主题大思政课活动,公布了全国馆校合作联盟323个理事单位名单等。

湖北

第五届“咸丰·世遗唐崖论坛”举办

10月29日至30日,第五届“咸丰·世遗唐崖论坛”在湖北省咸丰县举办。恰逢“土司遗址”成功申遗十周年,论坛以“守护世界文化遗产 共铸民族交融新篇”为主题,汇聚国内外高校、研究机构专家学者,共商世界文化遗产保护利用方向。开幕式上,《唐崖土司城址考古发掘报告》、湘鄂黔世界文化遗产主题游径发布。湖北咸丰、湖南永顺、贵州汇川三地签署《土司遗址保护利用十年行动计划(2026-2035)》,将对遗产地现有安防、消防、防雷设施进行提质改造,谋划申报老司城遗址城墙加固、海龙屯本体保护、唐崖土司城址数字化展示建设等项目,共同打造文化品牌。

湖南

里耶古城遗址和秦简博物馆焕新开放

10月28日,湖南里耶古城遗址与里耶古城(秦简)博物馆经过提质改造后正式面向公众开放。当日,湖南省文物考古研究院向博物馆移交了700余枚秦简,为博物馆秦代政治、经济与社会研究提供更为系统的一手材料。据介绍,本次提质改造工程围绕建设国家考古遗址公园的目标,对遗址本体保护、博物馆建筑结构、展陈体系与参观动线进行了全面优化。新增的数字化互动体验区,融合VR、AR、AI等前沿科技,为观众打造沉浸式参观场景。

海南

中外专家建言海洋考古与文化遗产保护利用融合

10月29日,海洋考古与文化遗产保护利用分论坛在海南三亚举办,来自国内外的60余名专家学者共探海洋考古、文化遗产保护与可持续利用新路径。在学术分享环节,专家学者就亚洲海洋文化线路遗产、沉船沉积环境分析、东南沿海海洋性瓷业体系、浙江瓷业的海洋性特征、镇海口海防遗址考古、南海更路簿考古实证、明代南海深海航路探索、东寨港水下村庄等主题发表报告,与会嘉宾还围绕外销瓷市场分工、青瓷在东南亚的影响、深海考古技术与遗产活化利用等议题开展交流研讨。

四川

国内外博物馆学界专家成都聚焦博物馆无障碍建设

10月27日,“全民无障碍:考古遗址展示利用中的包容性建设”学术交流活动在成都金沙遗址博物馆举办。来自国内外的博物馆学界专家、特殊教育领域学者和四川大学博物馆、成都博物馆等成都地区的文博单位代表齐聚一堂,就博物馆无障碍建设和文化服务实践展开交流分享。此次学术交流活动的举办,不仅搭建了国内外无障碍建设经验的交流平台,更是新发布的《中国博物馆无障碍建设指南》的理念在成都实践中落地的生动体现。

乐山故宫文物南迁陈列馆揭牌

10月27日,乐山故宫文物南迁陈列馆揭牌系列活动在四川省乐山市举办。仪式现场,与会领导为乐山故宫文物南迁陈列馆揭牌,并发布“跟着南迁线路游乐山”文物主题游径。作为抗战时期故宫文物南迁的重要存放地,乐山故宫文物南迁陈列馆主馆以“典守壮歌”为叙事核心,通过“国之瑰宝 烽烟南渡”“乐山八载 功侔鲁壁”“东归北返 赓续文脉”3个展陈篇章,完整呈现了故宫文物南迁的壮阔历程。

陕西

农业水利博物馆在西北农林科技大学开馆

10月25日,农业水利博物馆在西北农林科技大学开馆,标志着兼具科普性、专业性与实践性的农业水利文化展示平台正式投入使用。该馆展出农史文物、线装古籍、古代取水用水工具,以及中华人民共和国成立后水利工作者使用的仪器设备等,分为古代农业水利、近现代农业水利、现代节水科技、黄土高原区域治理以及生活节水5部分,系统展示了我国从古到今对水资源利用的光辉历程、伟大成就和宝贵经验,是一部立体的中国水利史教科书,彰显了中华民族的治水精神和科学精神。

考古学家确认汉文帝霸陵出现“进口宝马”

近日,专业学术期刊《考古与文物》发表了一项重要研究成果:通过对陕西西汉文帝霸陵出土马骨的DNA研究,科研人员成功从两千多年前的马骨中提取古DNA,并完成线粒体全基因组测序。这是首次从基因层面证实,西汉文帝时期的宫廷中已同时饲养来自中亚和本土的优良马匹,表明西汉前期与中亚地区已存在交流,中亚马可能作为礼物或贸易品传入中原,为研究汉代前期的中外文化交流提供了崭新的分子考古学证据。

甘肃

甘肃礼县四角坪遗址发现罕见秦代阙门遗迹

近日,甘肃四角坪遗址发现罕见秦代阙门遗迹,据考古工作者初步认定,这可能是我国迄今发现的最早的阙门实例之一。这一发现进一步佐证了该遗址是古代高等级礼制建筑,使得遗址总面积从原先测定的2.8万平方米,扩展至10万平方米以上,对研究中国古代阙门的起源与演变具有重要意义。下一步,考古队将进入室内资料整理阶段,尽早将发掘简报和报告以及对遗址初步认识向社会公布。