一条大江,孕育两岸烟火;一道石梁,刻录千年水文。11月17日19:30,纪录片《因为长江》第四集“巴蜀·理水”篇将在湖南卫视、芒果TV、山海APP同步播出。本集从中国白鹤梁题刻与埃及尼罗尺石刻联合申遗新闻切入,聚焦长江上游巴蜀地区,探寻刻于石梁的水文密码、流淌千年的治水智慧,以及从古至今人与江相处共生的永恒命题。

在重庆涪陵长江江心,一道1600米长的天然石梁沉于水下40米深处,这便是白鹤梁,因早年间常有白鹤觅食、群居石梁之上而得名。白鹤梁题刻记载了自公元764年至1963年共1200年间的72个枯水水文信息,被誉为“世界第一古代水文站”。“石鱼出水兆丰年”是当地广为流传的谚语,石鱼露出水面,预示着“时和岁丰”,这是长江与沿岸人民千百年来所恪守的朴素约定。

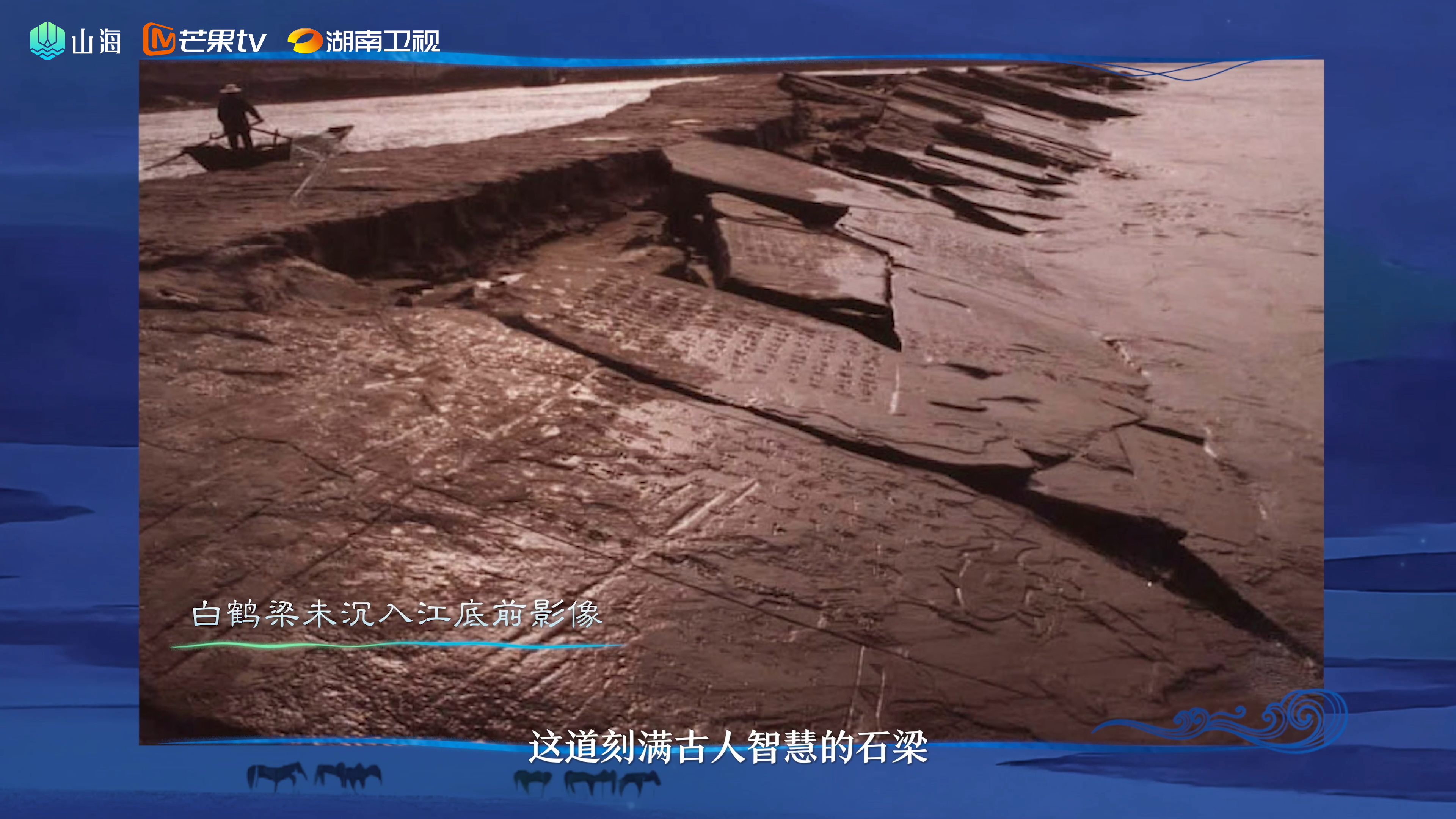

三峡大坝蓄水后,这道刻满古人智慧的石梁沉入江底,重庆白鹤梁水下博物馆由此建立。如今,白鹤梁有了更多人的悉心守护。镜头跟随潜水员潜入江底,记录下他们清理题刻附着物以保护文物的画面,千年水文印记清晰显现。

中国白鹤梁与埃及尼罗尺的联合申遗,开启了两大文明古国水文智慧的隔空对话。这是世界文化遗产申报史上的创新之举,见证着长江与尼罗河跨越时空的共鸣——与江河共生,是人类文明永续发展的共同话语。

沿江而上,镜头转向成都平原,这里有长江上游水量最丰沛的支流——岷江。千百年来,岷江滋养着广袤的川蜀大地,也催生出灿烂悠久的治水理念与生态智慧。四川广汉三星堆、成都金沙遗址出土文物,印证了古蜀人早已通过象牙、玉器等祭祀江河,尝试与天地对话,追求与自然共生。

公元前256年前后,秦国蜀守李冰主持修建都江堰水利工程,他基于蜀地山川与水文状况,集成当时最先进的水利技术,构建起一套完整的水网系统,支撑着当地精耕细作的农业生产模式,奠定了天府之国的经济基础,也塑造了成都人延续至今的闲适与自信。

都江堰水利工程历经2200多年仍在运转。2025年7月,岷江上游暴雨导致洪峰过境,都江堰再次“四六分水”,内江引水灌溉,外江泄洪排沙。这项无坝引水工程的核心价值,凝结在“深淘滩、低作堰”六字诀中,通过鱼嘴、飞沙堰、宝瓶口的巧妙配合,实现水沙自动调节,护佑万民安康。

江水东去,行至三峡。这里不仅是李白、杜甫笔下的诗意地,更是现代治水工程的关键节点。今天,信息化、数字化、智能化技术为三峡工程赋能,守护着长江的生命活力;巴蜀文化中的“坚韧”精神,也涌动着人们不断寻求与江河共生的智慧。11月17日19:30,锁定《因为长江》第四集“巴蜀·理水”篇,看古老诗歌与现代工程在此交汇,共同书写着人水和谐的新篇章。