红墙黄瓦间,异域面孔与故宫学者并肩同行。故宫博物院这座600年的宫殿正以开放包容的学术交流新姿态走向世界。

“太和学者”项目于2022年8月由故宫博物院启动。这一学术交流计划以紫禁城规模最大、等级最高的殿宇“太和殿”命名,寓意万物和合、文明互鉴,旨在打造国际文化遗产保护与研究领域的学术高地。3年来,故宫博物院以传承弘扬中华优秀传统文化、深入推动中外文明对话为使命,建立“引进来、走出去”的学术交流机制,架起了文化传播、民心相通的桥梁。近日,故宫博物院“‘太和学者’以学术赋能文明交流互鉴 践行全球文明倡议”获评2024年度文物事业高质量发展十佳案例。

“太和”取自太和殿

以“太和”之名搭建平台,打造学术交流新范式

“太和学者”项目秉持文化互鉴的平等性与多样性,确立“引进来”与“走出去”并重的双向交流机制,将项目管理全过程纳入故宫博物院质量管理体系,保障学术自由并规范推进成果转化。

截至2024年底,“太和学者”项目累计资助12位国外学者来访、15位故宫学者赴海外交流,足迹遍及亚洲、欧洲、北美及大洋洲等多国文化与学术机构。2025年度,来自国外的4位太和学者正在访学,故宫博物院选派5人出访,逐步构建起涵盖不同文化圈层、富有延展性的国际学术合作网络,为深化文明交流互鉴提供持久动力。

以合作研究促进成果共享,拓展文物保护全球视野

2024年,6个国家的学者通过“太和学者”项目来华研究。其中,伊朗学者围绕故宫博物院藏波斯和阿拉伯相关文物展开研究;英国和法国学者钻研中西方天文仪器、历法的发展脉络及文化交流历史;巴基斯坦学者的来访,促进了故宫博物院与“一带一路”沿线国家文化遗产的联合研究;希腊学者与故宫博物院研究人员合作建立石质文物激光清洗的技术参数等文物保护国际标准。

太和学者在美国修复唐卡

与此同时,故宫博物院的学者们也带着中华文明走向世界。在日本,中国古代玉器与日本早期玉文化的交互影响研究,拓展了中日玉文化交流的历史脉络;漆器文物保护与修复技术实地考察,推动传统工艺的跨国对话与合作。在英国,针对人工智能在藏品信息知识服务中的应用调研,助力博物馆数字化建设;中国方志与古地图在英国藏馆中的调查,从版本视角入手对相关古籍进行身份认定。在美国,围绕唐卡文物保护与修复方法的广泛交流,促进宗教艺术遗产的国际合作与保护;对文化遗产保护国际机制进行调研,探索遗产共享与传播的新模式,推动中外文化遗产保护理念的互学互鉴。在希腊,聚焦激光清洗技术在石质文物保护中的应用,实地考察新兴的科技手段,为提升文物保护的科学化、标准化水平提供经验借鉴……

太和学者观摩故宫博物院藏清代天文仪器

以文化共鸣沟通民心,从学术合作到心灵对话

来自全球的专家学者因“太和学者”项目走进故宫、走进中国。他们不仅是学术研究者,更成为中华文明的讲述者与传播者,回国后,他们在高校开设中国文化课程、举办文明互鉴讲座、发表相关论文和专著,将“中国故事”带入国际课堂和学术平台。英国李约瑟研究所荣誉所长、中国古代科学史领域的国际知名专家古克礼教授表示:“中国古代的科学成就应被全世界看见,我希望用专业而有趣的方式,让更多人理解和欣赏中华文化的科学智慧。”

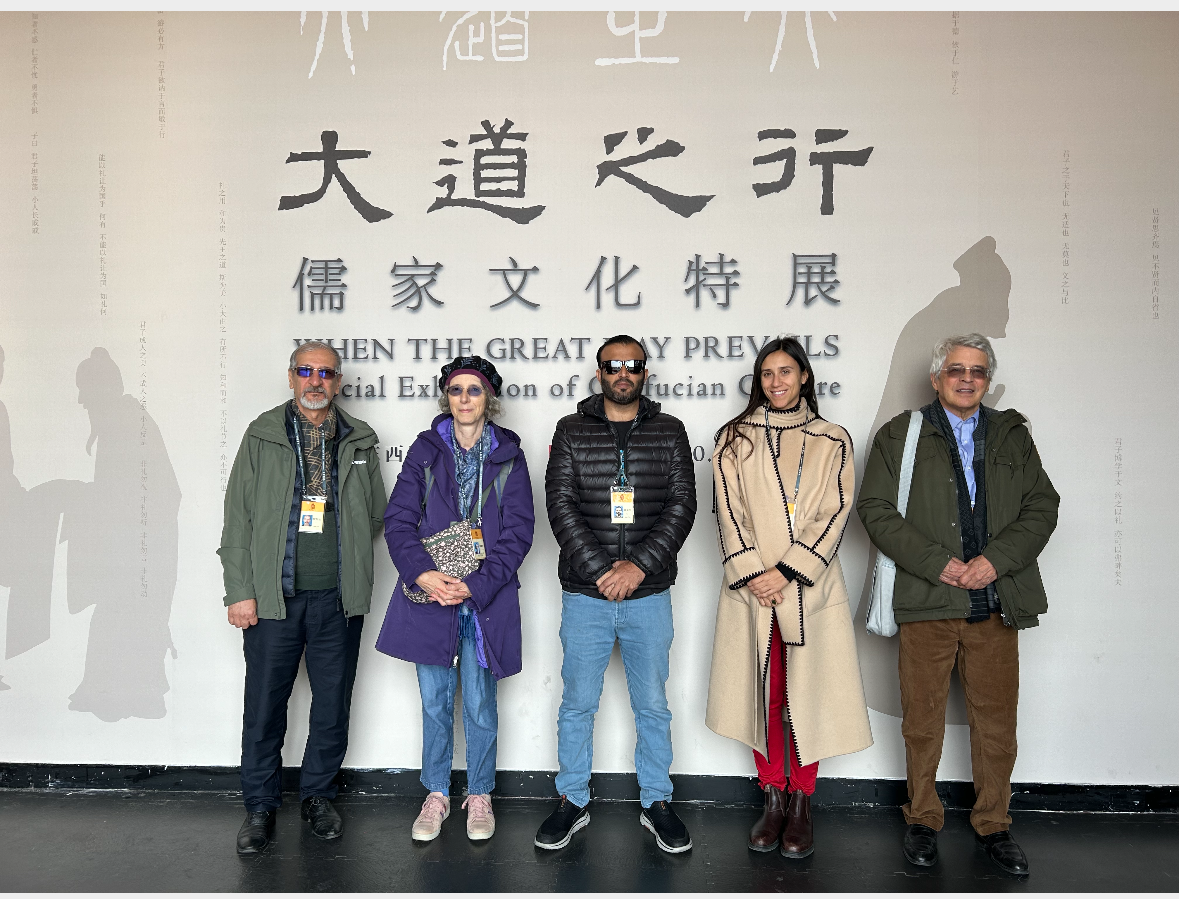

太和学者观摩“大道之行:儒家文化特展”

来访学者深入参与各相关领域的研究、展览、教育和文物修复工作,通过观摩考察、走访调研等方式,深入了解中华优秀传统文化与当代中国的发展图景,深刻感受到中华文化的历史深度与开放包容,建立起更深层次的文化共鸣。意大利学者瓦伦蒂娜用中文手写了一封致故宫博物院院长的信:“通过太和学者计划,故宫博物院展现了艺术、考古与历史的中西方交流深度,这让我对未来充满了美好的期盼……这是我一辈子都不会忘记的一段经历。”

静立六百年的古老宫墙内,“太和学者”项目架起了一座连接世界的文明之桥——分享着知识与技术,积淀着资源与经验,传递着尊重与温暖,铺展出一幅各美其美、美美与共的文明画卷。未来,故宫博物院将继续拓展项目的广度和深度,让更多的国际学者深入了解中华文明,也让中国学者更好地参与全球文明对话交流。

(王东、陈瑞、陈秋速)