当斑驳的城砖遇见跳动的数据,一场跨越千年的对话正在西安城墙上演。西安城墙管理委员会运用数字方舱管理平台(以下简称“数字方舱”),实现文物结构、城墙全域、夯土年轮等可视化、多维度展示,为这座无价瑰宝铸就了坚实的科技护盾,深化了公众对文化遗产的理解和认知,使其迸发出前所未有的生命力。日前,“数字赋能焕发城墙新生 智慧管理守护文化遗产”项目获评2024年度文物事业高质量发展入围案例。

西安城墙

“数字医生”:给古城墙做24小时“心电图”

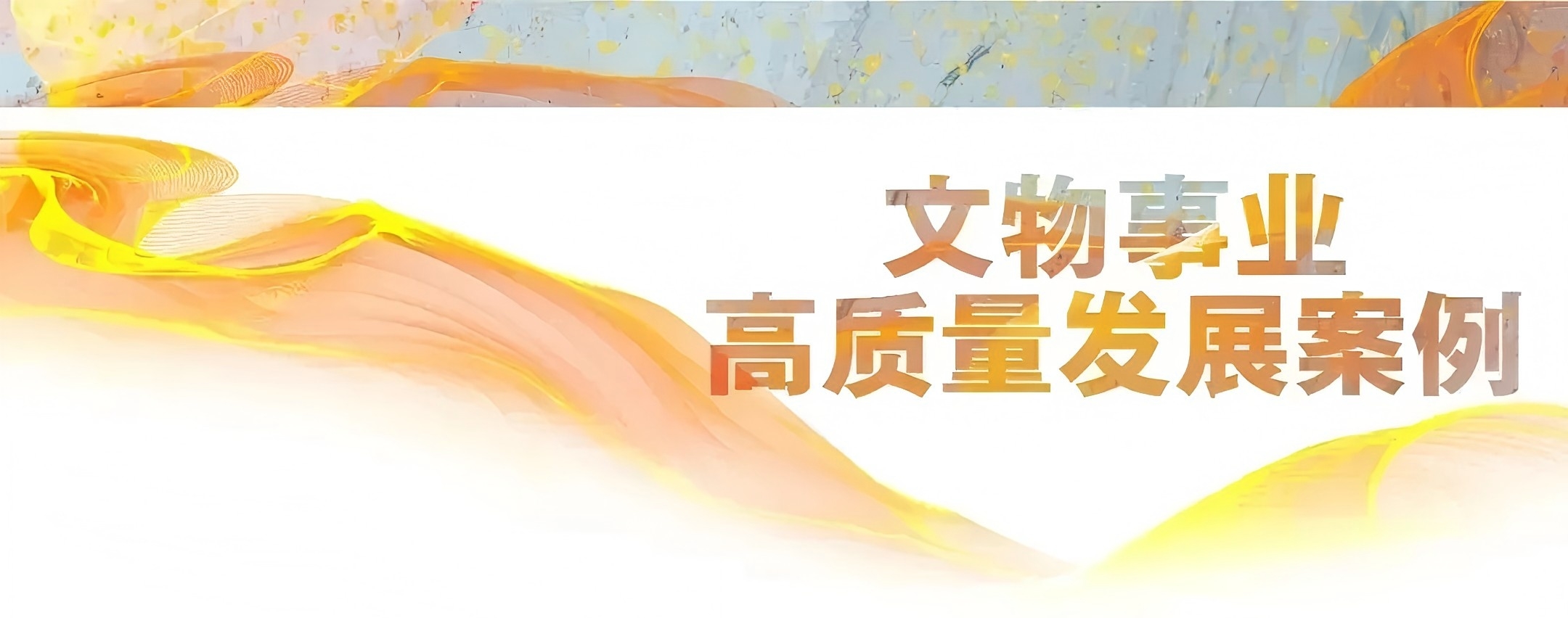

2023年至2024年,西安城墙的守护者们通过运用地质雷达、高精度面波探测、三维激光扫描等十多种无损检测技术,对13.74公里长的西安城墙进行了一次“全身体检”,数据采集精度达到毫米级,构建了超精细的三维实景模型。

“结果出来,连我们都有些吃惊,”西安城墙管委会数字产业创新中心总监赵彬指着屏幕上的三维模型说,“‘数字方舱’揪出了1300多处隐蔽空洞和800多处疏松体。这在过去靠肉眼和经验,几乎是不可能完成的任务!”

城墙之上,3000多个变形监测点、1300多个智能传感器(包括裂缝计、倾角计、温湿度传感器等),形成“空天地一体”的立体监测体系,叠加AI算法的深度学习,对海量数据进行实时分析、建模与预测,让结构病害趋势预测准确率显著提升。

西安城墙病害监测

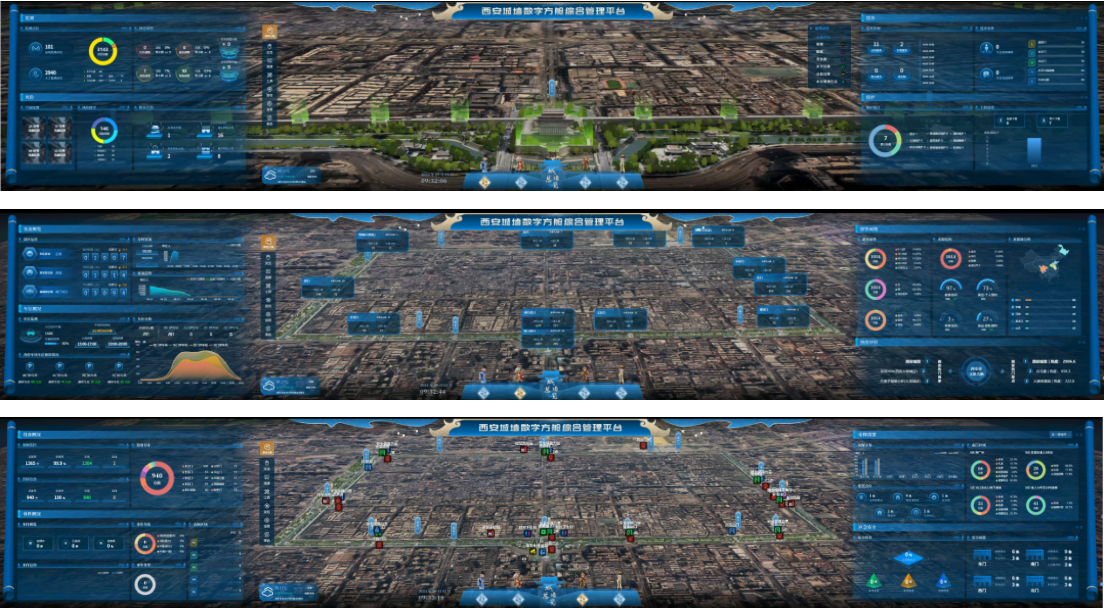

“近年来,数字信息技术赋能让西安城墙文物保护发生了根本性转变。”赵彬说,“‘数字方舱’就像个超级‘翻译器’,把城墙的‘身体语言’,比如砖体0.1毫米级的细微位移、墙体内部含水率的微妙变化、局部温度梯度的异常,实时‘翻译’成为可以理解的数据流和预警信号,我们便能及时响应。”“数字方舱”构建了“全域感知—智能诊断—科学决策—精准修缮—效果评估”的全周期、智能化、闭环管理体系。

智能延伸:从墙体到护城河的立体守护

西安护城河环绕城墙,其水质水位变化直接影响着城墙夯土地基的稳定性,可谓唇齿相依。一艘造型流畅的自动驾驶清洁船滑行于护城河碧波之上,这艘装备了多光谱水质监测仪、水下声呐和机械臂的小船,不仅能自主规划路线清除水面杂物,还能将溶解氧、浊度、pH值、氨氮含量等12项关键水质指标以及河床形态数据实时传回“数字方舱”,一旦数据偏离安全阈值,瞬间触发分级预警。

“AI病害预测模型能够24小时紧盯城墙,”西安城墙管委会文化遗产保护部负责人高衡介绍,“平台融合了气象部门的实时降雨预报、历史水文数据、城墙本体传感器网络信息以及护城河水位监测数据。数字技术的应用实现了‘快雨一步’预警洪涝风险。一旦监测到某区域在强降雨下出现积水或浸泡风险,将瞬间锁定隐患点坐标,并自动生成最优应急物资调配方案。这彻底告别了过去依赖人力巡查的老办法。防汛物资调度精准度提升90%,应急响应效率提升85%,有力保障了城墙本体安全。”

西安城墙数字方舱综合管理平台

科技赋能:让古城墙“活起来”

守护安全是底线,但“数字方舱”的价值远不止于此。它正让厚重的历史变得触手可及,焕发新生。在西安唐皇城墙含光门遗址博物馆,高光谱扫描精确还原了不同历史时期夯土层的细微差异,如同解读城墙的千年“年轮”。超高清投影再现长安城水利奇迹。“将声音、光影与遗址交织,让观众直观感受古人智慧。”西安唐皇城墙含光门遗址博物馆副馆长杜德新说。

在西安城墙永宁门,唐长安城智慧沙盘通过数字投影生动演绎“百千家似围棋局,十二街如种菜畦”的盛唐气象;在西安唐皇城墙含光门遗址博物馆唐代过水涵洞遗址,多媒体画面揭示了千年前古人的水利智慧。“语音导游、电子导航……还能推荐‘最佳拍照点’。”来自江西的游客赵妍称赞道。

“数字方舱”构建的高精度数字模型,为文旅创新提供基石。戴上MR眼镜,体验《金甲卫城》项目,观众瞬间化身古代守城将士,刀光剑影、战鼓雷鸣就在眼前,混合现实技术让攻防博弈的震撼场景扑面而来,该项目日均吸引超5万人次沉浸体验。“千年碑林上城墙”数字AR展运用前沿的空间计算技术,使《颜氏家庙碑》等文物突破物理边界“飞”出碑林,呈现于古老城垣之上,虚实交融,震撼人心。

面对日均2万、节庆高峰10万的客流量,西安城墙管委会信息中心内,基于“数字方舱”平台的大数据看板实时跳动。1000多个安防设备、智能闸机等数据接入平台。“热成像周界监测、绊线入侵检测等功能,可实时预警客流拥堵风险,”赵彬介绍,“这既是对文物本体的严密防护,也是对游客安全的坚实保障。”文保监测与客流统计的智能联动,确保新春灯会、城墙马拉松等活动在文物承载阈值内安全运行。

“文旅资源进行数字化转型升级,是一条必由之路,”西安城墙管理委员会工作人员尚楚乔表示,“这不仅带来了更新颖、更便捷、更富知识性的游览体验,也显著提升了管理效率、优化了资源配置、降低了运营风险,为文化遗产地的可持续发展提供了强大动能。”

在数字经济的浪潮下,西安城墙的文化价值正通过创新载体实现全球传播与价值转化。“数字方舱”管理平台自上线以来,已经累计获得33项软件著作权、72项数据知识产权。“新颖的数字产品极大激发了公众的文化认同感与民族自豪感,”高衡补充道,并对未来充满期待,“我们要进一步讲好城墙故事,讲好中国故事,让数字技术为文化遗产的传播插上腾飞的翅膀。”

(王哲文 李艳芳 解志远)