第三届“良渚论坛”在杭州开幕

10月18日,由文化和旅游部、国家文物局、浙江省人民政府联合主办的第三届“良渚论坛”在杭州市开幕。今年是中国加入《保护世界文化和自然遗产公约》40周年、联合国教科文组织《保护和促进文化表现形式多样性公约》通过20周年。本届“良渚论坛”以“文明重光:文化遗产与人类文化多样性”为主题,邀请来自60余个国家和地区的文化遗产保护管理机构负责人、博物馆馆长、考古学家、历史学家等300余名中外嘉宾参加,与会嘉宾围绕“文明根脉:远古文明的历史智慧和当代价值”“实践创新:城址考古、大遗址保护与城乡协同发展”“薪火相传:博物馆功能拓展与文物活化利用”“文明未来:世界文化遗产与人类文明新形态”等议题进行深入研讨,交流国际文化遗产保护经验。

国家文物局向湖南省博物馆划拨长沙子弹库战国帛书入藏仪式举行

10月13日,国家文物局向湖南省博物馆划拨长沙子弹库战国帛书第二、三卷《五行令》《攻守占》入藏仪式在湘举行。湖南是子弹库帛书的根脉所在,国家文物局将帛书划拨入藏湖南省博物馆,期待湖南一体推进文物“保护+研究+展示+教育”,以科学保护夯实根基,以数字技术赋能活化利用,让千年古卷在新时代“活”起来。中方将加强与美国文博界、学术界合作,以更深入的联合研究、更优质的文物展览、更丰富的学术成果,让跨越时空的文明对话成为连接两国人民的心灵纽带。

国家文物局重点科研基地工作会议在陕西西安召开

10月16日,国家文物局重点科研基地工作会议在陕西西安召开。会议强调,国家文物局重点科研基地要面向文物事业发展重大紧迫需求,采取更加有力有效的举措推动科研基地建设。要提高思想认识,进一步强化使命担当,注重能力提升和成果转化,以更多科技供给支撑引领文物事业高质量发展。会议对“十五五”时期文物领域科研布局进行解读,山西省文物局、陕西省文物局和有关国家文物局重点科研基地代表作交流发言,与会代表围绕基地建设思路和“十五五”时期文物领域科研布局展开讨论。

国家文物局助力乡村振兴“公益捐步”活动在陕西甘泉举行

10月14日,国家文物局联合腾讯公司发起的“公益捐步”活动在陕西省延安市甘泉县举行。国家文物局把文物资源助力乡村振兴发展作为重点工作,切实强化党建引领,联合腾讯公司打造“走进文化遗产 助力乡村发展”帮扶品牌,开展“公益捐步”活动,充分发挥文物资源优势,“让文物说话、让历史发声”,助力甘泉县文物保护利用与乡村振兴深度融合、同频共振。活动现场,主题讲述《保护革命文物 传承红色基因》充分展现甘泉地方文化特色和文化遗产保护成果,让参与者在运动健步的同时,感悟文物所承载的中华民族文化精神、文化胸怀、文化自信。

首届文物保护利用大会在四川泸州举办

10月16日至17日,由中国文物学会、中国文物报社主办的首届文物保护利用大会在四川泸州举办。大会主题为“保护传承 创新共享——新时代文物事业高质量发展”,包括大会主旨发言、2场学术沙龙和7个平行分会以及1个边会,中国文物保护基金会、同济大学、中国建筑设计研究院、泸州老窖股份有限公司等专家学者进行大会发言交流。大会旨在搭建一个全国性文物保护利用学术交流平台,探索文物保护利用和文化遗产保护传承发展的新方法新路径,交流分享文物保护利用研究的新成果和各地文物保护利用的好做法好经验。

故宫博物院第七届太和论坛在京举办

10月11日,由故宫博物院、北京故宫文物保护基金会主办的第七届太和论坛在京召开。在故宫博物院建院百年的重要历史时刻,论坛旨在推动全球不同文明、世界文化遗产地及博物馆之间交流对话与和谐共生,并为故宫博物院在新的100年中创造发展机遇。论坛汇集来自五大洲共26个国家的全球文化遗产、博物馆及相关领域专家代表,围绕“世界博物馆高质量运营与管理创新、世界遗产地绿色可持续发展、博物馆‘文化+科技’融合应用”三大热点方向展开深度研讨,为全球文化遗产事业高质量发展注入新动能。

北京

2025北京西山永定河文化节启幕

10月11日,由北京市委宣传部主办,北京市文物局等联合承办的2025北京西山永定河文化节在首钢园启幕。本届文化节以“山河永定·家国长安”为主题,采用“1+4+N”活动模式,举行一场开幕式、四项重点活动和多项西山永定河文化带主题系列活动,全景展现西山永定河文化带在文化传承、生态建设、产业培育和民生福祉等方面的建设成果,以红色革命基因为魂、绿色生态发展为脉、蓝色科技创新为翼,铺展中华民族众志成城的精神传承,勾勒面向未来的创新图景。

山西

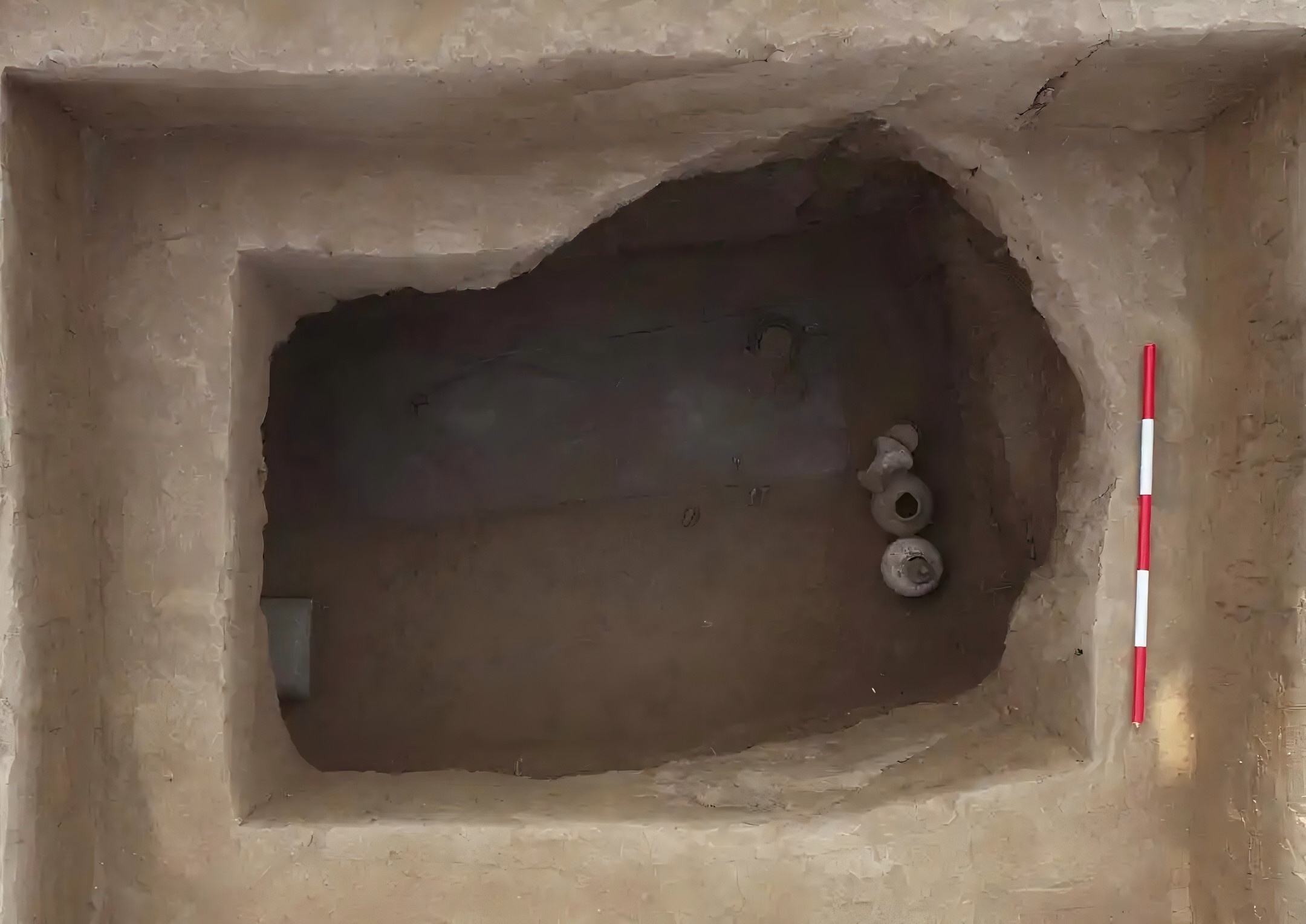

山西辕村遗址早商墓葬为研究晋南早商文化分布提供重要材料

近日,山西省考古研究院公布山西省运城市夏县辕村遗址4座商代墓葬发掘资料,其形制、葬式与随葬器物组合具有早商时期中小型墓葬的特点。从聚落的规模和等级来看,辕村遗址明显要低于东下冯遗址,而在这里能发现随葬青铜礼器的中小贵族墓葬,说明辕村遗址可能位于从盐湖通往东下冯遗址的交通要道上,这为研究晋南地区早商文化分布格局提供了重要材料。

吉林

吉林省立法创新推动博物馆事业高质量发展

10月15日,吉林省人大常委会召开新闻发布会,解读《吉林省博物馆条例》有关情况。该《条例》是吉林省文化领域的一部重要地方性法规,也是国内省级层面的博物馆专项立法。据介绍,9月23日,吉林省十四届人大常委会第十九次会议审议通过《条例》,将于2026年1月1日起正式施行。《条例》共6章53条,明确了博物馆事业发展的基本原则、各方职责、规划建设、管理体系、文物保护、事业发展等。

山东

山东发现距今9000年前炭化小豆遗存

日前,山东大学与山东省文物考古研究院、安徽大学、中国社会科学院考古研究所等多所院校联合组成的国际团队,通过植物考古和碳-14测年研究方法,在山东淄博小高遗址发现距今9000年前的炭化小豆(赤豆)遗存,比此前中国境内发现的炭化小豆提早4000年,将“粟类+豆类”为主的旱作体系向前追溯至9000年前,是目前黄河流域已知最早的小豆遗存,为探索小豆早期驯化与东亚新石器时代农业发展提供了关键实证。

湖北

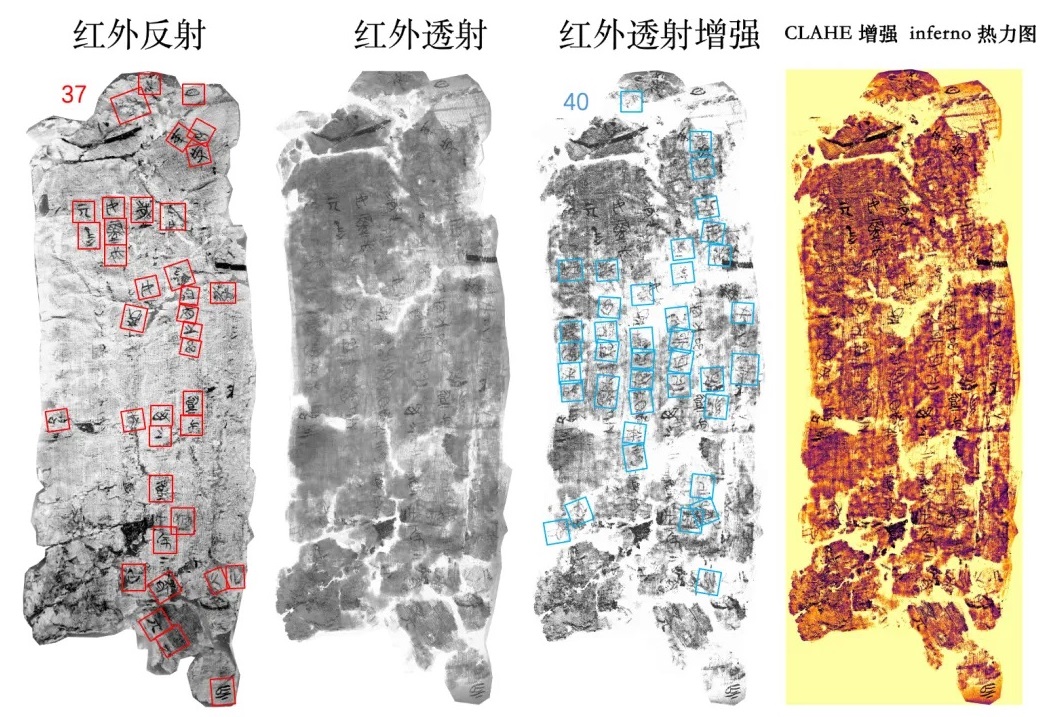

“荆州区域新发现战国秦汉简牍与中华历史文明”学术会议举办

10月14日,“荆州区域新发现战国秦汉简牍与中华历史文明”学术会议在湖北荆州举办,业内专家齐聚,集中梳理近年来荆州出土简牍研究的前沿情况,旨在进一步拓展楚文化内涵,加大文化遗产保护传承力度。据介绍,荆州累计出土简牍1.6万余枚,其中楚简牍4100余枚、秦简牍觚1200余枚、西汉饱水简牍1.1万余枚,荆州简牍被誉为战国秦汉的“百科全书”。

海南

全国首家海上流动博物馆在三亚焕新亮相

10月13日,全国首家海上流动博物馆升级改造落成仪式在三亚举办。升级后,核心展区推出“深蓝宝藏——南海西北陆坡一二号沉船考古成果特展”,综合运用场景还原、数字多媒体与复仿制文物,生动呈现南海沉船遗址的地理环境与考古发现。同时,博物馆新增标本展示区与文创空间等功能板块,进一步拓展互动体验场景,使邮轮成为集展览、教育、交流功能于一体的“移动海洋文化客厅”。据了解,自2019年12月启航以来,海上流动博物馆持续受到社会各界关注。

四川

四川打通文物防震保护“最后一公里”

10月12日,四川省地震局表示,由该局牵头研发的三星堆博物馆地震灾害风险感知系统已完成核心技术攻关,进入设备安装调试阶段,预计2026年正式投用。该系统将实现馆藏文物防震从“被动应对”到“主动防控”的转变,标志着四川在文化遗产地震安全领域取得突破性进展。据悉,该项目已纳入四川省“十五五”防震减灾规划,将推动建立省、市、县三级文物地震安全监测网络,助力四川实现大型文保单位地震灾害风险全链条防控。

西藏

《中华大典·藏文卷》之《博东班钦文集》在拉萨首发

10月11日,《中华大典·藏文卷》之《博东班钦文集》首发暨捐赠仪式在西藏拉萨举办。作为“十二五”重点文化工程,《中华大典·藏文卷》是党和国家系统性保护和发展藏族优秀传统文化的标志性项目,此次出版的《博东班钦文集》共103卷,系统收录了博东班钦·乔列南杰大师的哲学论著、宗教阐释、历史记述、诗学创作及书信文牍等珍贵文献,是藏传佛教思想史与藏族文化宝库中的重要遗产。

陕西

陕西发现唐朝宰相张九龄夫人墓

10月11日,陕西省考古研究院发布系列考古成果,其中该院于2022年发掘的董氏家族墓地中发现一座特殊墓葬。该墓葬形制较简单,出土了较为少见的金银平脱镜,据推断墓主应是唐玄宗开元年间的名相张九龄之妻董韶容。通过对该墓出土器物、墓志及墓地墓位形态的研究,为探讨唐代开元年间的墓葬制度及女性社会生活等问题提供了重要资料,具有较高的学术价值及意义。

宁夏

中国考古学会第二十二次年会在宁夏银川召开

10月11日至13日,中国考古学会第二十二次年会在宁夏银川召开。本届年会以“新时代考古学的使命与担当:从中华文明起源到统一多民族国家形成”为主题,来自全国各地考古科研机构和高校的专家学者围绕史前考古发现与研究新进展、中华文明起源与中华文明特质和形态研究、大一统王朝视角下的汉唐考古研究、丝绸之路考古与东西方文化交流、西夏陵与统一的多民族国家形成过程的考古学研究、科技手段在考古与文化遗产保护中的利用等多个议题进行交流与讨论。