| 当前位置:首页 |

|

6月第二个星期六,和Ta有个约会

- 发布时间:2023-06-10

- 信息来源:央视科教

6月第二个星期六

是什么日子?

没错!

是文化和自然遗产日

6月10日16:39

中央广播电视总台央视科教频道

《中国记忆》特别节目

与您共赴

文化之约

2006年,中国文化遗产日正式确立。从这一年起,每年6月的第二个星期六,被确定为中国文化遗产的法定节日。也是在这一年,为提升人民群众对文化遗产的认知,增强全社会的文化遗产保护意识,文化遗产日特别节目《中国记忆》,在央视科教频道首次播出。

18年来,它陪伴观众度过一个又一个文化遗产日(2017年起调整为“文化和自然遗产日”),也跟踪记录下我们共享文化遗产保护成果、传承中华文明的共同记忆。

今年的特别节目,我们跟随《中国记忆》抚今追昔,一起回顾中国文化遗产保护之路。

2006年《中国记忆》金沙

2006年6月10日,《中国记忆》首次直播,全景展现金沙遗址发掘盛况。主持人陈志峰(左一)在现场报道。

金沙遗址出土的太阳神鸟金箔,是一件极富创造力和想像力的文物精品。

“太阳神鸟”其自身承载着古蜀人对于自然的无穷想像及丰富的文化内涵,这与上古神话《山海经》中“金乌负日”的传说相印证,体现了自由、美好、团结向上的寓意。而整体完美的圆形图案寓意民族团结、和谐包容,圆形的围合也体现了保护的概念。

2005年8月16日,“太阳神鸟”金饰图案从1600余件候选图案中脱颖而出,成为中国文化遗产的标志。

太阳神鸟金箔很可能象征着以太阳崇拜为中心的宇宙观。

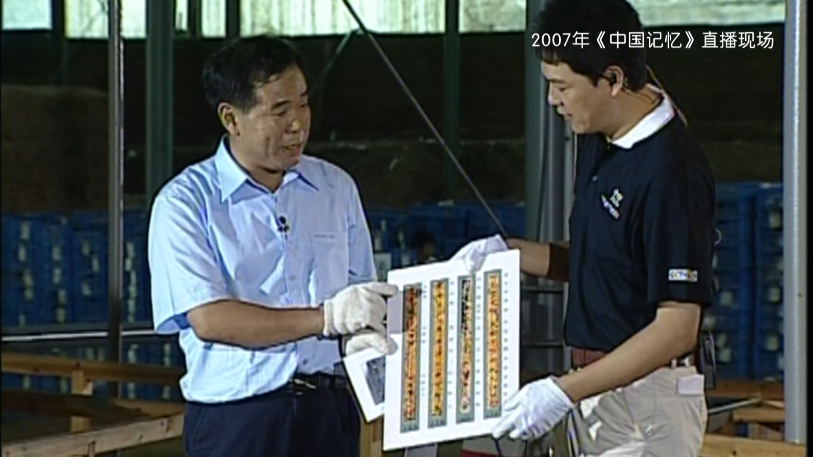

2007年《中国记忆》南越王宫

时为南越王宫博物馆筹建处研究员的韩维龙(左)接受主持人于胜春的采访。

在南越国宫署遗址集中发掘了500多口不同朝代的水井,可谓是一个水井博物馆。在宫殿南部的一口排水用的井中,发现了极其珍贵的木简。

这些木简是南越国王宫的记事文书,共100多片,内容包括宫室、职官、地理、法律以及风俗等多方面内容,改写了广东无简牍出土的历史,比《史记》还早,堪称岭南第一简。

水井中发现了极其珍贵的木简。

2007年《中国记忆》北京故宫

主持人张腾岳采访故宫古建专家周苏琴(右)。

北京故宫,历经600年沧桑,是世界上现存最大、最完整的宫殿建筑群,坐落在北京中轴线上。

中轴线北起钟楼,南到永定门,全长约7.8千米,贯穿北京老城南北。750多年间,它作为城市脊梁的地位从未改变。“中轴线”这一概念最早的提出者是建筑学家梁思成先生,他曾写下过这样一句话:“北京独有的壮美秩序,就是由这条中轴线的建立而产生。”

目前,北京中轴线申遗文本文件已正式向联合国教科文组织世界遗产中心提交。

北京故宫坐落在北京中轴线上,诉说着古老的智慧、悠久的文明。

2009年《中国记忆》沈阳铁西

主持人于胜春探访沈阳铁西工业遗址。

沈阳“铁西”,是中国的老工业区,沈阳铸造厂是其中的典型代表,曾是亚洲最大的铸造企业。

21世纪初,铁西企业开始转换改造,在各级政府和有关部门的努力下,铁西部分工业文化遗产得以保存,沈阳铸造厂的一车间保留了下来,被改建成集中展现东北老工业区工业文脉的铸造博物馆。2012年,扩建改名为中国工业博物馆,完整展现了铁西乃至东北地区工业发展历程。

2018年,中国工业博物馆的所在地,曾经的沈阳铸造厂被确定为国家工业遗产。

中国工业博物馆是目前我国规模最大的全面展示工业题材的综合性博物馆。

2009年《中国记忆》大运河

时为中国大运河申遗专家组专家的张书恒(右)接受主持人撒贝宁的采访。

中国大运河,一条活着的河流,因河而兴,以水为路,得漕运之利,给运河两岸生活的人们带来了无限的生机。

杭州拱宸桥,位于京杭大运河的最南端。桥上有石椅,称“美人靠”,又叫“霸王靠”,方便人们在桥上纳凉、休息、交友。

与那些巨川大河不同,大运河是劳动人民用灵与肉开凿出的一条人工水道,蕴含着人们的智慧和生活梦想。

2014年,大运河获准列入世界遗产名录,成为中国第46个世界遗产项目。

杭州拱宸桥位于京杭大运河的最南端。

2010年《中国记忆》“南澳I号”

《中国记忆》直击“南澳I号”考古发掘。

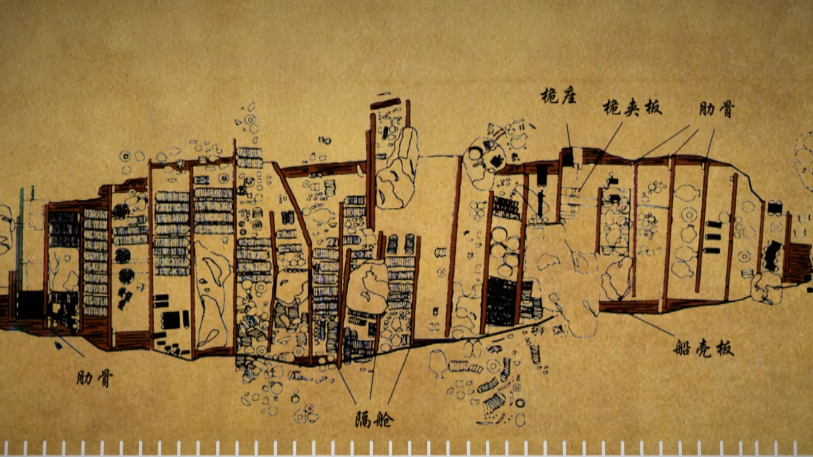

“南澳I号”明代古沉船遗址,是首个入选全国十大考古新发现的水下考古项目,是我国2010年水下文化遗产保护的“一号工程”。三年勘察准备,三次抢救式发掘,近三万件出水文物,揭开了古代海上丝绸之路最为繁盛的一段历史。

联合国教科文组织通过的《水下文化遗产保护公约》中,强调了保护水下遗产的原真性,鼓励原址保护。2012年,最后一次文物发掘完成后,一个巨大的框架入水,将“南澳I号”罩在了海底。每年,考古人员都会深潜下海,观测框架锈蚀程度和船体保护情况。

“南澳I号”是迄今为止发现的明代沉船里舱位最多的船。

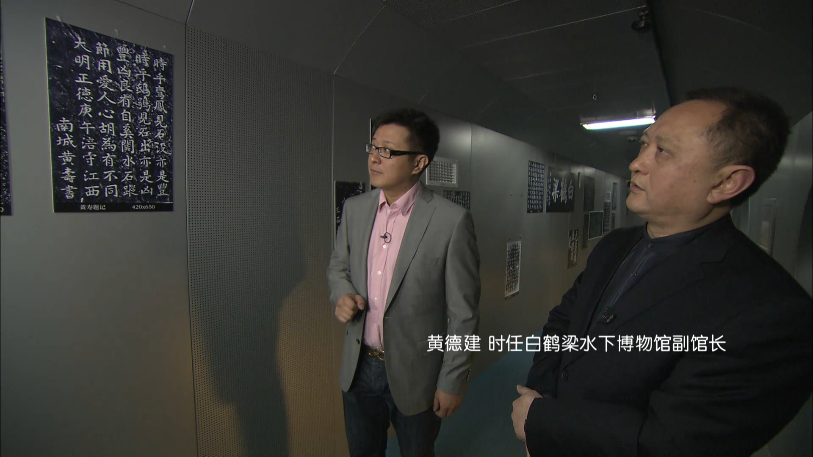

2012年《中国记忆》白鹤梁

时任白鹤梁水下博物馆副馆长的黄德建(右)接受主持人张腾岳的采访。

被誉为“世界第一古代水文站”的重庆白鹤梁题刻,位于长江重庆涪陵段江心,全长约1600米,记录了1200多年来72个枯水年份的长江水文资料。

中国于2003年启动了白鹤梁题刻保护工程,并于2009年创造性地修建了世界上唯一在水深40米处的白鹤梁水下博物馆。游客可以在水下廊道中近距离观赏历代题刻。

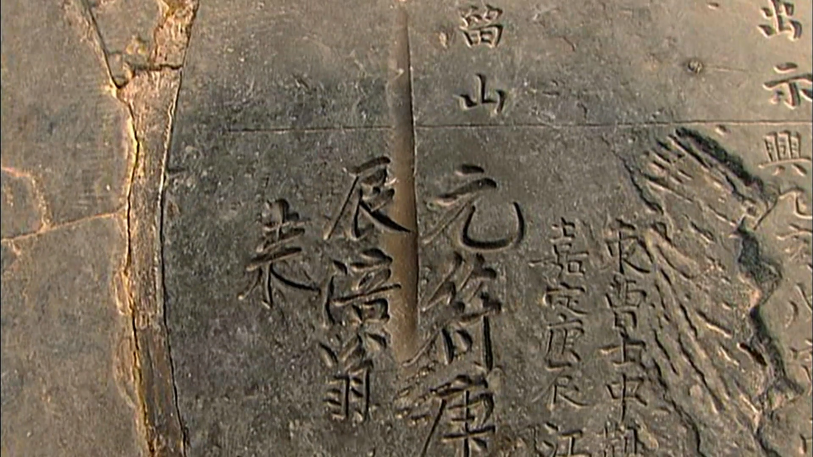

白鹤梁题刻清晰地镌刻着历代文人墨客留下来的3万多字真迹,被誉为“水下碑林”。黄庭坚留下了一幅“元符庚辰涪翁来”的著名题刻。

900年前,黄庭坚在白鹤梁上留下的题刻。

2006年、2011年、2017年《中国记忆》周口店

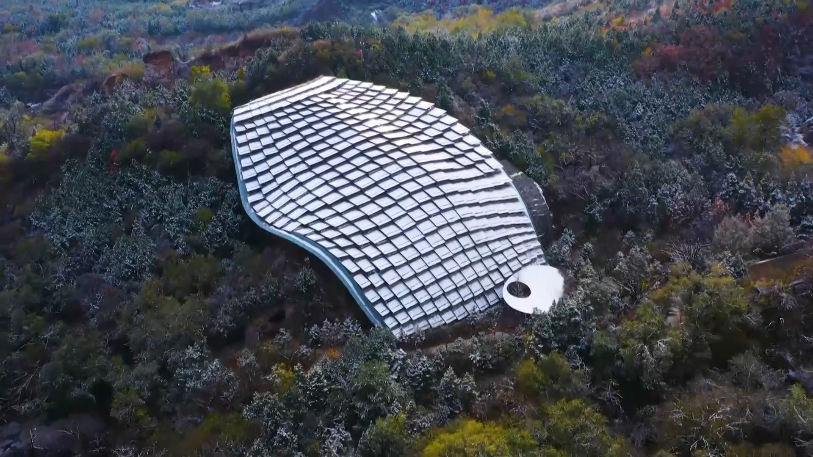

横跨猿人洞之上的遗址保护棚和周围的山体环境融为一体。

周口店遗址位于北京城西南50多公里的地方。1987年,被列入世界文化遗产名录。北京人的发现和研究,是人类进化史一次伟大的见证。

今天,人们还在寻找不知去向的北京人头盖骨化石,而更多的前沿科技被应用于周口店北京人遗址的保护中。南北跨度 77.5 米,东西跨度54.5米的遗址保护棚,横跨猿人洞之上,与周围的山体环境融为一体。交错的几百枚叶片逐层排水,保证了通风。

周口店北京人遗址保护棚被认为是最大胆同时又最谨慎的文物保护工程,获得了“联合国教科文组织亚太地区文化遗产保护奖”创新奖。

2017年《中国记忆》泰山

泰山风景名胜区管理委员会原副主任吕继祥(右)接受主持人李潘(左)采访,讲述泰山申遗经过。

泰山,在雄浑中兼有明丽,静穆中透着神奇。联合国教科文组织专家在泰山考察期间,目睹泰山山势巍峨恢宏,文化博大精深,认定泰山是自然遗产,同时也是文化遗产。

泰山是首个世界文化与自然双遗产。

2019年《中国记忆》圆明园

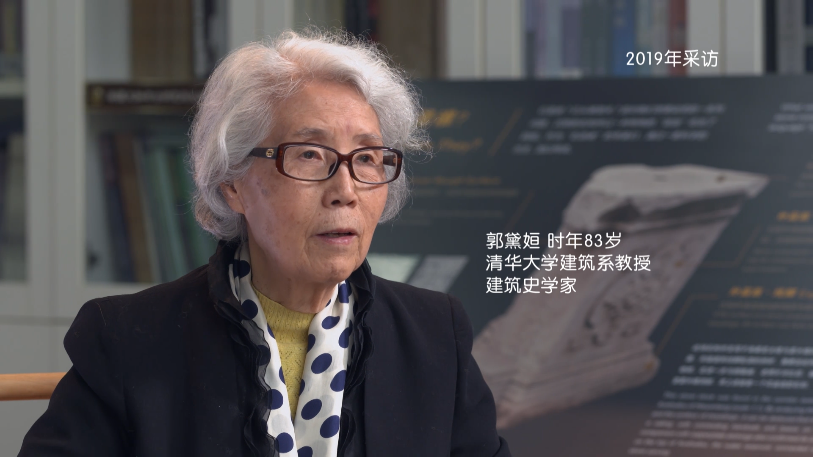

清华大学郭黛姮教授讲述数字化复原圆明园的经过。

万园之园圆明园,是中国清代皇家园林,堪称园林博物馆。1860年,英法联军纵火烧毁了这座世界艺术瑰宝。157年后,一座通过数字化复原的圆明园景观展现在世人面前。

由梁思成的得意弟子、清华大学郭黛姮教授领衔的80多人的圆明园数字复原团队,根据清代文献、历史图片、铜版画、建筑图纸,结合实地勘测、扫描获取数据,应用三维动画技术,历经15年的潜心研究,在2017年向世人展示了研究成果。

在数字化空间“重现”昔日圆明园盛景。

在互联网、科技创新、人工智能、经济全球化的时代,用先进的数字技术保护传承文化遗产,已经取得丰硕成果。

敦煌研究院名誉院长、研究馆员樊锦诗提出,用数字化技术记录莫高窟、用数字化方式展现莫高窟、探索莫高窟保护开放的新模式,实现了文物保护和开发利用双赢的目的。

樊锦诗介绍莫高窟数字化保护情况。

遵义会议纪念馆从2019年开始着力打造数字化保护工程,逐渐创建更加符合当今年轻人观展方式的数字展陈,让长征历史“活”起来。

遵义会议纪念馆原馆长费侃如(左)介绍数字化博物馆理念。

守护文化遗产,就是守护我们的精神家园。

制片人、总导演闫东说,正是秉持这样的初心和情怀,他们创立了《中国记忆》这一品牌,18年的坚守,是对文化遗产最长情的告白。

“18年来,能一直做这个节目,与众多的文保专家和志愿者们一起,守望互助,在文化遗产的宣传阐释及保护传承方面,履行积极的媒体责任,是我们的骄傲和幸福。今年,我们从《中国记忆》18年积攒的数千分钟素材里,精选出这些生动的、有代表性的故事,集结成45分钟节目。希望每一个文化和自然遗产日,都成为感受文化魅力、涵养文化自信的节日。”

今年文化和自然遗产日的主题是

“文物保护利用与文化自信自强”

中华文明探源工程等

重大工程的研究成果

实证了我国

百万年的人类史

一万年的文化史

五千多年的文明史

中国记忆

就是不忘过去

认同中华文明

讲好中国故事

并把这些优秀的文化传承下去