| 当前位置:首页 |

|

辽宁“丹东一号”清代沉船(致远舰)水下考古调查

- 发布时间:2022-05-23

发掘单位:国家文物局水下文化遗产保护中心、辽宁省文物考古研究所

项目负责人:周春水

“丹东一号”沉船位于丹东市西南50多公里海域处。2013-2015年,国家文物局水下文化遗产保护中心会同辽宁省文物考古研究所承担调查工作,通过档案梳理、物探扫测、潜水探摸、抽沙清理等工作,最终在24米的海底找到并确认清北洋水师的致远舰。

清理遗物

揭露的一段艉部船壳

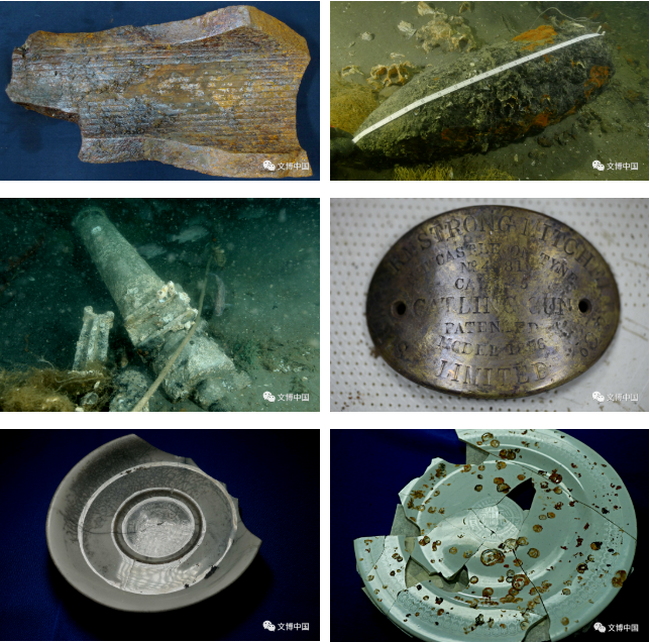

沉船遗址埋于粉砂质的沉积淤泥下,海床面只零星出露一些钢材,被覆盖上层层的渔网。通过抽沙清淤,沿两侧舷边将舰体上部分边廓大体清理出来,舰体残骸达60多米长(长度还未到艏端),9-10米宽,下清深度0.5-1米不等。舷侧钢板受泥土挤压略有弯曲,材质炒钢锻打,钢板间使用铆钉连接。右舷前部发现数道横向钢板,为水密隔舱。穹甲在右舷前部、舯后部均有发现,舯后部穹甲以三层钢板铆接,厚达10厘米,穹甲倾斜度较大,明显还未到舱室顶部。该处紧临一个破损锅炉,呈圆桶状倒卧,见锅炉一端的密集过水管孔洞。锅炉内堆积的全是煤炭,清理深度近2米,仍未到底。艉部的左侧保存较好,弧形,当前仅清理近1米深,其外侧钢板上结满死去的海蛎壳,揭示泥沙将舰体逐渐淤埋的过程,鱼雷引信即发现于此。右后侧近艉部保存较差,残损较大。

铆接的舷侧钢板

方形舷窗

沉舰整体受损较重,舱内淤满泥沙,因工作季时间有限,舱内未做过多清理。从残存的锅炉高度与舯部穹甲看,沙中舰体残存高度已位于水线以下,按舱室结构已是底舱,即动力机舱的位置,高度已不到完整底舱室的顶部。舰体周边散落着钢板、锅炉配件、炮弹等物品,原位于水线上的物品,如舷窗、加特林机枪也是如此,应为爆炸时向四周抛撒所致。

在清理过程中,舰体绝大部分区域均发现有火烧痕迹,过火面积较大,从艏部、右舷、到艉部均有烧焦的痕迹,这些区域只保存下一些不易燃烧的金属类构件。

三层穹甲钢板

锅炉的水下三维摄影拼接

历次调查提取水下文物计180余件,另有65枚清代铜钱。按质地分有银、铜、铁、木、瓷、玻璃、皮革等类,用途涉及船体构件、舰载武器、搭载的官兵生活物品等。

锅炉阀门

鱼雷引信发现时的情形

战火焚烧痕迹

船体构件及内饰物,包括锅炉阀门、舷窗、铜质标牌、铜锁、电灯罩、衣帽钩、木滑轮等。方形舷窗共发现4扇,尺寸约50厘米,在正中安装圆形舷窗玻璃,上端配有微弧出的窗檐,近底端有两枚元宝形固定螺栓。

57毫米口径炮弹

致远舰的多种舰载武器在“丹东一号”沉船遗址中均有发现,包括8英寸主炮管残片、鱼雷引信、152毫米炮弹、57毫米炮弹、47毫米炮弹、37毫米炮弹、加特林机枪及子弹、毛瑟枪子弹等。此外还发现数枚马蒂尼·享利步枪子弹、左轮手枪子弹等等。

其中,加特林机枪全长116厘米,保存较完好,并附带可旋转托架,前端见呈圆形排列的十根枪管。机枪铭牌尚存,铸有武器名称(GATLING GUN)、公司名称(SIR W.G ARMSTRONG MITCHELL AND COMPANG LIMITED)、口径(0.45)、型号(1886)、产地(NEW CASTLE ON TYNE)信息。鱼雷引信全长58厘米,前端呈圆锥形,钢质的翅钢枪已为凝结块,后端药筒呈细长管状,内装药棉。鱼雷引信发现于艉部,供艉部配备的一具鱼雷管使用。

出土遗物

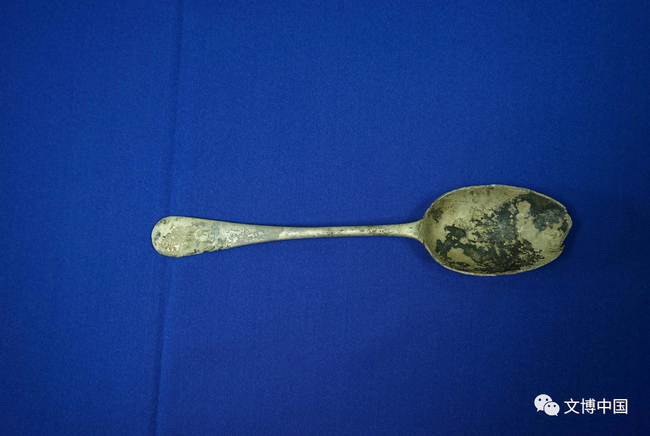

搭载人员的生活物品包括茶杯、瓷盘、鞋底、皮带、木梳、鼻烟壶、印章及一些钱币等。其中,白瓷餐盘为宽平沿浅盘型制,盘心饰篆书“致远”二字,外圈为字母,上半圈为“CHIH YüAN”(致远威妥玛拼音),下半圈为英文“the imperial chinese navy”,组合成一个圆形徽标。另发现一件盘心下凹的白瓷小托盘及一把与瓷盘配套使用的银勺,盘心与勺柄上均带同样的“致远”圆形徽标。

木质钢芯滑轮

衣帽钩

银勺

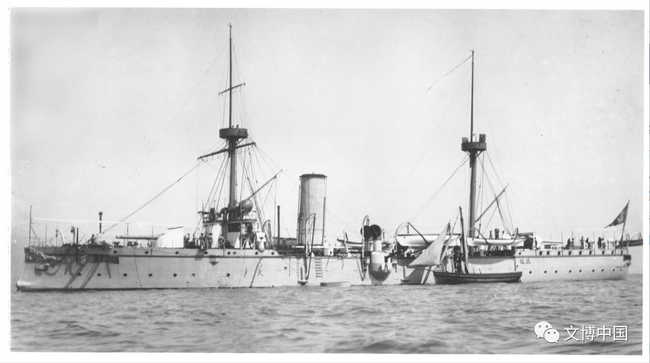

1894年9月17日,中日爆发甲午海战,在交战的黄海北部先后沉灭扬威、超勇、致远、经远四艘军舰。通过比对沉船遗址残存的1600吨铁质体量(磁力物探结果)、水下发现的穹甲钢板、独特的方形舷窗(仅安装于致远舰、靖远舰艉楼各舱室)、主要武器配备,以及带“致远舰”文字款识的餐具等考古实物资料,并结合甲午海战档案、北洋海军档案和海域当地的口述史料综合判定,“丹东一号”沉船为致远舰。

资料照片:刚建成的致远舰停泊在英国朴茨茅斯

辽宁“丹东一号”清代沉船(致远舰)水下考古调查为中国近代史、甲午海战史和世界舰船技术史的研究提供了十分珍贵的实物资料,也为多种物探设备、三维摄影拼接技术在水下考古中的综合运用积累丰富经验,并有助于推进我国领海范围内近代钢铁沉舰的文物保护工作。

辽宁“丹东一号”清代沉船(致远舰)水下考古调查

入选“2015年度全国十大考古新发现”

图文摘编自申报材料