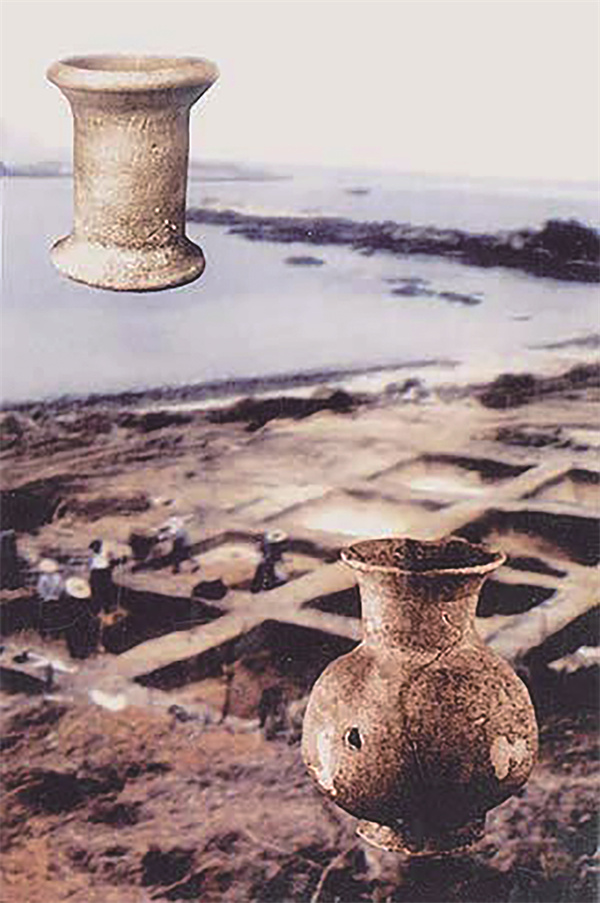

香港马湾岛东湾仔北遗址

东湾仔遗址于1993年由白德博士(Dr.Solomon Bard)发现。遗址分南、北两部分,1994年由罗美娜(P.R.Rogers)在遗址南部进行了抢救性发掘。1997年,香港古物古迹办事处联合中国社会科学院考古研究所对遗址北部进行发掘。东湾仔北遗址位于香港马湾岛东北角东湾仔沙堤北端,遗址总面积3000平方米,属珠江口地区典型的海湾上升沙堤遗址。

遗址中发现了3个时期的文化遗存:第一期遗存包括少量柱洞和陶片,年代约为距今5700-4900年;第二期遗存内涵最丰富,年代约为距今4200-3500年,包括墓葬19座,柱洞6个和灰坑4个,还发现了在中国东部和南部史前时代广泛流行的拔除上门齿习俗;第三期可以墓葬C1044为代表,该墓未见人骨,随葬品有陶器4件,玉管饰1件及石玦1件。陶器风格属于粤东和闽西南地区的浮滨文化,在香港地区极为少见,年代约距今3500-2500年。

该遗址的发掘为建立香港地区史前文化发展序列、研究史前时代香港和大陆的关系提供了宝贵资料。在墓葬中保存较好的古代人类遗骸,是香港乃至整个珠江三角洲地区的重要考古发现。经体质人类学家的初步鉴定,骸骨拥有亚洲蒙古人种的一般特征,同时亦存在热带地区某些种族相近的特征。这些发现无疑对香港地区新石器时代先民与其邻近地区之间的关系提供了重要的研究材料。