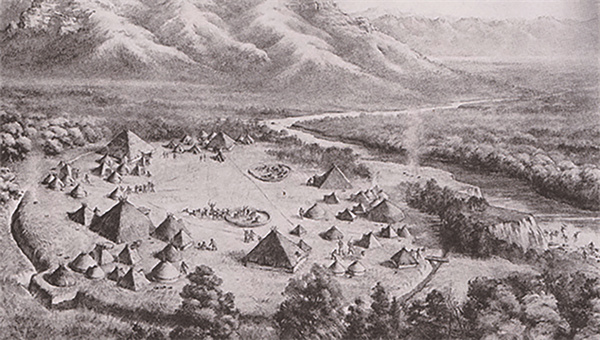

陕西临潼姜寨遗址

姜寨遗址的发掘工作自1972年4月持续至1979年11月,历时8年,前后共经过11次科学发掘,总面积达17084平方米。共发现五期不同的文化遗存,其中前四期分属于仰韶时期的不同发展阶段,第五期属客省庄二期文化。姜寨遗址的发掘,极大地丰富了关中地区新石器时代的考古学文化。遗址中半坡文化、史家类型、庙底沟文化、半坡四期文化类型依次叠压的地层关系,从地层学角度解决了仰韶文化诸类型间的发展序列问题。其中完整揭露的半坡文化原始聚落,是仰韶早期聚落的典型代表,姜寨聚落总体布局分为居住区、窑场和墓地三个部分。居住区位于中央,居住区内的房屋规划整齐,环壕内环绕的房屋建筑群由大、中、小型三种房子组成5个单元,每个单元的小型房屋围绕大、中型房屋,房址的门均朝向中心广场。周围有壕沟围绕,是人工挖建的防御设施。环壕外聚落东部、南部、东南部共发现3处墓地,环壕西南部靠近临河的岸边有一处不大的窑场。由此,构成姜寨遗址的完整聚落布局,为半坡文化聚落形态研究提供了科学材料。而且,如此严密的村落布局,正是先民复杂的社会关系、生活方式的写照,反映出史前时期姜寨遗址原始居民已经形成了一个具有一定秩序的社会组织团体。这为研究当时人群组织、婚姻形态及社会制度等提供了宝贵的资料。遗址中出土的大量精美文物,为我们进一步探索先民的经济形态、社会生活,提供了珍贵的实物证据。