河南三门峡庙底沟遗址

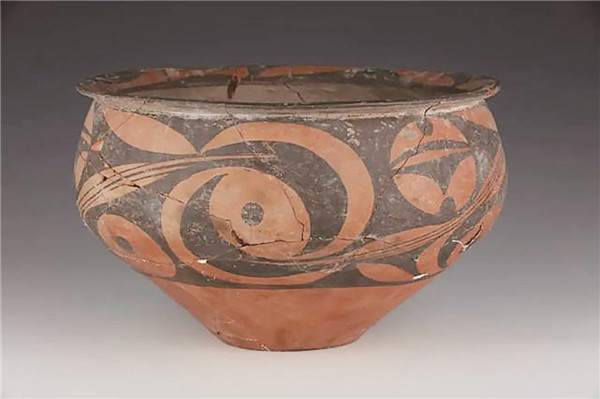

庙底沟遗址1953年由中国科学院考古研究所河南考古调查队首先发现。1956年,中科院考古研究所黄河水库考古队就在此进行过较大规模的发掘,发现了庙底沟文化及庙底沟二期文化,填补了仰韶文化向河南龙山文化发展的空白。2002年,河南省文物考古研究所等单位对遗址进行了又一次抢救性发掘,发现了庙底沟文化、西王村文化和庙底沟二期文化大量精美的彩陶和丰富的遗迹。庙底沟遗址早在庙底沟文化时期,就已经形成了聚落结构的雏形。在它的东西两面都有壕沟相环,居住区主要分布在遗址的中部和西部,制作陶器的陶窑也集中分布在遗址的西部,说明当时已有了专门的制陶作业区。植物考古的证据表明,庙底沟遗址是以粟和黍为主的旱作农业为主。这一时期庙底沟先民的肉食资源获取方式属于“开发型”,以饲养家猪为主。值得注意的是,在这一时期的个别灰坑中,出现了随意弃置尸体的现象,说明暴力行动和冲突征服已经存在。庙底沟文化彩陶奠定了中国史前艺术发展的基础,也是史前艺术发展的一个顶峰。庙底沟文化彩陶向四周播散,开创了一个灿烂的彩陶时代,也使得中原地区逐步崛起为华夏文明的中心。目前,三门峡庙底沟考古遗址公园已建成,成为了宣传展示庙底沟文化的最佳平台。