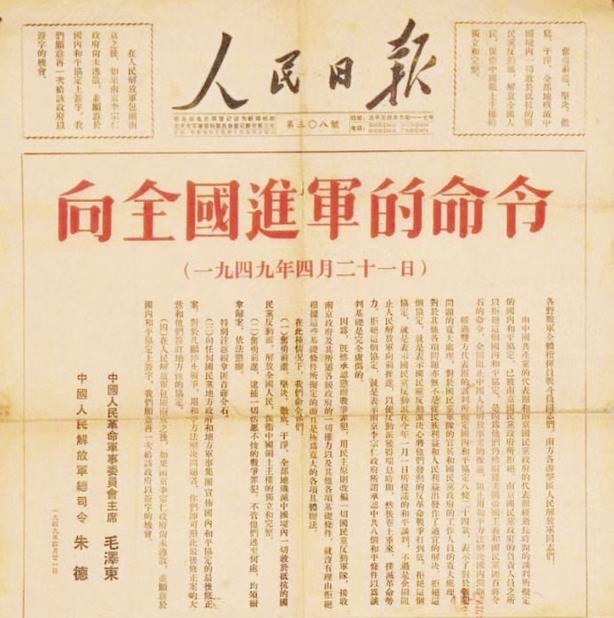

中国人民解放军在取得“三大战役”胜利后,“打过长江去,解放全中国”已经形成压倒性态势。1949年4月21日,毛泽东、朱德发布了《向全国进军的命令》,百万雄师在西起江西九江(一说江西湖口)、东至江阴的千里战线上横渡长江,开始了波澜壮阔的渡江战役。南京作为国民政府首都所在地,在“百万雄师过大江”的雷霆进攻下,于4月23日被中国人民解放军占领,南京获得解放。

在解放南京的渡江战役中,诞生了“渡江第一船”,它的名字叫“京电号”小火轮。

4月21日,中国人民解放军已完全占领了南京的江浦、浦镇、浦口,第三野战军第35军通过中共地下党与首都电厂取得联系,要求尽快将停泊在中山码头的船只开往浦口码头,迎渡解放大军过江。4月23日晚,黄兴发等9名船工以发电厂运煤炭为掩护,将“京电号”小火轮开往浦口,悄悄地护送解放军过江。当晚,“京电号”先后运送1400多名解放军指战员过江,攻占国民政府总统府的解放军三野35军104师312团的绝大部分指战员,都是由“京电号”送过江的。

4月26日,邓小平听说了“京电号”的故事,连声夸赞:“了不得,了不得,头一个到达对岸,渡江第一船嘛!我也要坐这条船过江。”随后,他欣然登上“京电号”,由中山码头进入南京城。从此,“京电号”小火轮便有了“渡江第一船”的美誉。

“京电号”小火轮原名“云泰轮”,是一艘钢质蒸汽机动力船。1925年,由上海人赵章麟在香港从英国人手中购得。船身长23.1米,宽4.25米,吨位49.84吨,排水量41.4吨。上海沦陷后,小火轮落入日本人手中。

1945年抗日战争胜利后,小火轮被时任国民政府首都电厂厂长兼总工程师的陆法曾收购,更名为“京电号”。

新中国成立后,“京电号”小火轮辗转南京、淮阴、连云港灌南等地,经历了两次更名、四次更换编号和一次大的发动机心脏更换(由煤炭蒸汽动力发动改为柴油机动力发动)。在参与新中国的建设中,它犹如一名脱下军装的老兵,继续发挥着余热,作为运输船使用,并多次完成抗洪救灾、大运河破冰疏航等艰巨任务。

1983年8月,南京市文物工作者开始了对“渡江第一船”的寻找之旅,终于在灌南县找到了这艘富有传奇经历的小火轮。1984年4月23日,南京市利用挹江门城楼建立起了渡江胜利纪念馆,邓小平同志题写了馆名。由于场地局限,请回“京电号”小火轮的条件尚不成熟。1986年,灌南县人民政府将“京电号”作为不可移动文物公布为县级文物保护单位。

2008年4月,为庆祝中华人民共和国成立暨南京解放60周年,南京市政府明确市文广新局负责渡江胜利纪念馆新馆建设中的文物征集,其中包括“京电号”小火轮的征集。

2009年2月“京电号”小火轮从灌南抵达南京海事局三汉河码头,回到了阔别36年的南京“娘家”,开始了它有生以来第一次“出水上岸”行程。

如何将轮船从长江中安全运到渡江胜利纪念馆的指定地点进行展出,这是一个大难题。据原南京市文广新局的负责人何亦农回忆,最后还是在连沪航运公司的帮助下才完成了这一艰巨任务。他们充分发挥已有经验和技术特长,用橡皮气垫、卷扬机、枕木、撬棍等工具,经过两天时间的“水陆大战”,硬是将“京电号”小火轮完好无损地从江中拖上岸,又翻过江堤,经过临时搭建的、上下错落泥泞的百米运输道,转弯拖至纪念馆广场前,又在极小的空间内完成180度大掉头,最后准确定位,安全落地撑稳。经过半个多月的现场维修保护,“京电号”小火轮终于恢复了当年的雄姿与精神。

2009年4月23日,“京电号”小火轮完美亮相渡江胜利纪念馆。

2011年11月,“京电号”小火轮又被作为可移动文物,定为国家一级革命文物。

如果从1925年算起,“京电号”到2019年已是94岁高龄了。作为特殊类型的可移动文物,自从2009年回到南京后,它的保存状况不容乐观。它由水中之物变成了沙滩卧龙,长期停放在地处长江与秦淮河交界处的纪念馆广场上,一年四季,昼夜裸露,无遮无挡,寒风吹、酸雨淋、严霜欺、烈日烤,已经出现油漆起翘脱落、金属构件锈蚀变薄、木构件开裂腐烂、机舱积水、顶棚糟朽等现象,亟需对它进行抢救性维修保护。目前,在国家、省、市文化文物部门的关心支持和专家们的指导下,渡江胜利纪念馆正积极组织力量,精心编制维修保护方案,确保这一珍贵文物得到科学的维修保护。

我作为全省文物战线上的一员老兵,早在1998年开始主编《江苏文物古迹通览》一书时,就知道有这条“渡江第一船”,当时是作为“不可移动文物”收录在书里,我也只能通过照片来一睹它在运输中的形象。时隔20多年后的今天,我有幸作为专家,登上这只船,对它的健康状况进行彻底检查,不禁感慨无限。

此时的“京电号”小火轮,已经不能在水里驰骋,它犹如一个“标本”,更成了一只“旱船”,昔日的雄风不见丝毫;它的文物身份也已经由“不可移动”转型为“可移动”了,说明它的价值重要,但也容易造成“两不管”。望着它那硕大的身躯,走在苍老的甲板上,触摸它那布满灰尘的船舵、船弦,再看看已经渗水发霉的机舱,你难以想象,它曾为中国人民的解放事业立下过“巨轮般”的功劳。时过境迁,物是名异,“不可移动”与“可移动”的辩证统一,也在这件文物本体上再次得到了哲学启示。早在2006年,我曾著《论文物资源的矛盾性与同一性》一文,论及这类问题,“京电号”就是一个实物读本,需要我们认真地去读懂它、理解它、保护它。

作为可移动文物,“京电号”小火轮的体形、重量等都堪称馆藏文物中的“巨无霸”,如果申请“吉尼斯”世界记录,完全可以拿到第一名,成为世界之最。作为馆藏文物,它的材质种类多样,涉及到文物保护的多种学科,它的保护工作始终是个难题,需要不同领域的专家共同把脉会诊。这让我联想到了“南朝陵墓石刻”“沧州石狮子”的保护。裸露在野外的石质文物、铁质文物,都难逃“风化”的厄运。作为解放南京的“功臣”、国家一级文物、渡江胜利纪念馆的“镇馆之宝”,最好的保护和展陈方式应该是在室内进行。我们不能将“渡江第一船”当作一般性的“花船”来供人们在广场上欣赏,更不应该用保护不可移动文物的手段,来简单套用到对可移动文物的保护上。但愿“渡江第一船”不会成为南京的第二个“南朝陵墓石刻”,更不会成为第二个“沧州石狮子”!

江苏省政协的老领导汪启文先生告诉我,上世纪70年代他从部队退伍后,曾在“京电号”轮船上当过水手,黄兴发等是他的师傅。“京电号”小火轮在南京下关电厂时,是用来驳船到长江对岸运煤的,用于火力发电。

由此我又想到,要让这个特殊文物“活起来”,又何尝不可将其重新置身于长江之中,找回“第一船”的灵性与尊严呢?这样既尊重了它作为船的本性,有利于对船体的功能展示,又可以让观众的参观线路由纪念馆的室内而顺势延伸至室外的长江边上,形成纪念馆主体建筑、广场、“渡江第一船”三大参观节点,也不失为是对这一珍贵文物进行科学保护和有效展示的理想途径。(束有春)