今年是新中国成立70周年,同时也是首都博物馆开馆38周年。从筹备到开馆再到新馆建成运行,从1981年的第一位观众到2015年的第1000万名观众;从举办展览到国家大型政治文化活动;从普通观众到国家元首;从网站百万次点击量到一亿次点击量,从博物馆之友数百人到微博、微信粉丝23万人;从纸质资讯到数字化资源共享,从平面媒体到互联网媒体应用;首都博物馆的队伍在不断壮大,实力在不断提升。今天的面貌与成绩的取得同党和国家对文化事业的关怀与支持分不开,与北京市城市建设与发展、人民群众对文化生活的热情期盼分不开,更与几代首博人的坚韧执着、辛勤奋斗紧密相连。

馆舍天地——建馆历尽艰辛

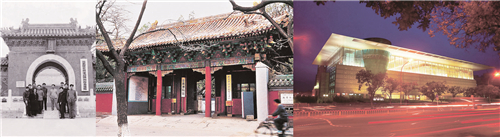

1954年2月,经北京市人民政府批准,“首都历史与建设博物馆筹备处”设立,办公地点设在北海公园天王殿内。1958年经北京市人民政府批准,第一次确定了首都博物馆筹备处的编制和机构设置,但筹备处于1960年、1968年两度被撤销,然而对北京地区的文保工作并未停歇。至1979年9月,首都博物馆筹备处再次成立,并以北京市重点文物保护单位元代孔庙作为馆址。1981年10月1日,首都博物馆正式开馆并向公众开放。但以古建筑为馆址对博物馆的发展来说是有限制的,为了进一步扩大首都博物馆对公众的服务水平,1999年7月26日,北京市决定建设首都博物馆新馆。2001年12月25日,首都博物馆新馆建设工程奠基仪式举行,2005年12月16日新馆落成试运行,2006年5月18日正式开馆。

首都博物新馆位于长安街西延长线白云路路口西侧,占地面积2.48万平米,总建筑面积6.33万平米。新馆拥有经典的建筑、丰富的展陈、先进的技术、完善的功能与优质的服务,馆舍条件的变化为首都博物馆各项业务工作的开展提供了广阔的舞台。

留住历史——藏品工作是立足之本

藏品是博物馆的核心,是博物馆各项业务工作的基础。对馆藏文物的保管、保护则是博物馆发展面对的首要任务。1954年,首都博物馆筹备处开始文物接收工作;1958年7月,设立文物保管组,专门负责对接收文物的保管工作;1966年开展近现代革命文物资源的调查与征集工作。1981年开馆后,陆续接受了社会各界捐赠的文物。2000年以后启动了北京市近现代文物征集工作。

进入21世纪以来,首都博物馆的文物保管水平得到不断完善与提升,库房管理完善、分隔合理、条件优越,达到了以高水平、高质量、高效率管理藏品的新高度,拥有了书画库、陶瓷库、铜器库、玉器库、钱币库、民俗库、近现代库、铜佛库、契约库等,保管着28类文物(资料),2015年完成了首博18.53万件套藏品及75万枚钱币的数据采集工作。

对馆藏文物进行清点、分类的同时,1984年又成立文物修复技术室,展开对馆藏文物的修复;1995年正式成立了文物保护中心;2005年新馆建成后,文物保护中心专门成立了文物保护分析实验室。2014年,文物保护实验室自主研发的用于古书画修复的“新型生物揭展剂”获得来自故宫博物院、国家博物馆及行业内外专家的一致赞誉。2015年文物保护分析实验室被北京市科学技术委员会授予了“北京文博文物科技保护研究与应用北京重点实验室”。

气象万千——展览树立新形象

展览是博物馆的核心业务之一。1981年开馆后,推出了“北京简史陈列(古代史部分)”,1986年10月完成“北京近代史陈列”。1989年对“北京简史陈列”与“北京近代史陈列”的展陈内容进行精练与提升后,推出了“北京通史”陈列;至此首都博物馆的基本陈列完整反映了从远古时代到新中国成立北京的历史,对于北京有了一个完整而系统的展现。1995年根据馆藏品特色,推出以文物说话、形式设计新颖的“北京历史文物陈列”。

2005新馆建成后,依托于先进场馆优势,成功举办了多项有社会影响力的展览,如反映北京城市发展及历史的展览“北京的胡同四合院”展、“回望大明——走近万历朝”展、“白山·黑水·海东青——纪念金中都建都860周年特展”、“呦呦鹿鸣——燕国公主眼里的霸国”展等;反映京津冀地区发展及文化生活的展览,如“地域一体·文化一脉——京津冀历史文化展”、“金玉满堂—京津冀古代生活展”等;反映中华灿烂历史文明的展览,如“美·好·中华——近二十年考古成果展”、“天路文华——西藏历史文化展”等;反映世界文明多样性主题的展览,如“世界文明珍宝——大英博物馆之250年藏品展”、“文艺复兴时期意大利艺术、文化和生活”等展览。同时又将自己的展览送出国门,不断提升国际影响力。如“中国古代文人生活展”“佛教慈悲女神——中国古代观音菩萨展”“欢乐春节——老北京的年俗展”“16-17世纪中国人生活”等,在为社会公众呈现丰富文化盛宴的同时,很好地促进了中外文化交流。

从筹建截至2018年,首都博物馆各类展览共举办超过600余项,从1999年“古都文化展“获得第三届全国博物馆十大陈列展览精品提名奖开始,至2018年,首都博物馆共获得4次精品奖,2次单项奖,1次优胜奖,1次国际港澳台合作奖,1次最佳制作奖,1次推介优胜奖。

经过多年展览工作的磨砺,“十三五”期间,首都博物馆深耕馆藏文物特点,突出北京城市发展历史,调整展览思路,形成了“品鉴智慧北京”“解读灿烂中华”“世界文明互鉴”的三大展览体系。

传播互惠——社教活动贴近公众

博物馆作为公共文化机构以文化服务为纽带,通过宣传教育搭建与社会公众的沟通桥梁,传播优秀文化。首都博物馆社会教育活动以解读北京历史文化为己任,坚持“以人为本,以文物为基础”的原则,秉承“馆舍小天地、社会大舞台”的教育活动精神,坚持“走出去,请进来”的模式,自1981年开馆至今不断发展变化,逐渐形成了特有的社会教育活动风格,为社会公众提供了多元化的博物馆教育活动方案。作为校外课堂的延伸,积极参与配合北京市教委的博物馆馆社教项目,为学生提供优质的教育活动。

1988年首都博物馆“群众工作部”更名为“社会教育部”。1989年举办第一个巡展活动“纪念鸦片战争150周年展”,让博物馆社教活动“走出去”,走进校园、医院、工厂、机关团体之中,这对首博社会教育工作的开展起到了积极的推动作用。在举办巡展的过程中,又将社区、学校等组织“请进来”,建立了“首博共建社会教育基地”。1995年被国家文物局评为“全国优秀爱国主义教育基地”,2000年获得“北京市青少年爱国主义教育基地社教活动”单项奖。首都博物馆社教工作根据时代发展精神与博物馆社会教育发展趋势的变化,不断调整工作思路,使博物馆社教工作逐步细化、深化。2005年推出了首都博物馆讲解志愿者服务,2015年推出新的社会教育活动“读城”,“读城——追寻历史上的北京城池”以展览为中心,为中小学生展示北京历史演变的轨迹,项目策划伊始便邀请学生、老师、家长和首博专家、策展人共同探讨展览的形式与内容,通过以文物、纸质城墙模型的展示方式与参观北京城墙遗址的体验活动结合,获得了良好的社会反响。2017年组建全部由退休人员组成的“芳华讲解队”,为社会公众提供了更多的服务保障。

持之以恒——学术科研做保障

科学研究工作是博物馆的基本职能之一。博物馆科研工作又与专业科研机构、高等院校不同,博物馆学术科研工作具有很强的实用性、适用性,其成果可以直接为博物馆的各项工作提供最具实际意义的应用。

首都博物馆一直努力推动博物馆学术和科研工作,致力于建立自己的学术科研体系。1982年创办《首都博物馆丛刊》,为全馆业务人员提供了学术业务交流和展示的平台。1988年成立编辑研究室,专门负责学术科研工作,将学术科研工作纳入规范化、系统化管理。1995年成立专家委员会(现为学术委员会)指导规划学术科研工作。从开馆至今,首都博物馆不断完善学术科研体系的建设,颁布出台了多项学术科研制度,发布了学术科研规划,使首博学术科研发展工作有了稳定制度保障。2014年启动三年科研工作培训计划,举办“首都博物馆大讲堂”学术讲座。2017年联合天津博物院、河北博物院、科学出版社创办《博物院》专业学术期刊,启动《首都博物馆年鉴》编辑出版工作。2018年开展首都博物馆基础业务研究课题征集工作,同时开展以馆藏文物为研究内容的图书出版工作,启动“蓟下博谈·公众课堂”晚场讲座、“蓟下博谈·学术交流”讲座等活动。根据首都博物馆“十三五”时期发展规划中提出“加强修史修志”的相关要求,继续开展《口述历史》样本采集工作。

首都博物馆的学术科研工作主要集中在馆藏文物、北京史地、文物保护、陈列展览与博物馆学等几个方面。

在馆藏文物研究方面,老、中、青三代针对馆藏文物展开分类研究,开展了对青铜器、陶瓷、玉器、金铜佛像、书画、丝织品等多品类的深入研究,参与了北京市文物局《北京文物精粹大系》14卷的编写工作;完成国家清史编修工程文献项目“首都博物馆馆藏清代契约文书”研究;出版《首都博物馆藏瓷选》《青花名瓷》《官窑名瓷》《首都博物馆藏瓦当选》《首都博物馆馆藏名砚》等。

在文物保护方面,开展了古书画修复与保护、丝织品修复与保护、金属文物修复与保护、陶瓷文物修复与保护及科技检测等方面的专题研究与实践,完成了“中国古代丝织品保护研究”“馆藏文物保存环境关键技术研究”“北京孔庙石质文物病害及防治技术研究”“文物环境温湿度无线监控系统研究”“生物技术在书画装裱中的应用研究”等课题。出版了《铁质文物脱盐清洗及封护研究》《首都博物馆馆藏丝织品保护研究报告》《北京孔庙进士题名碑病害及防治技术研究》《博物馆书画修复理论与实践》《博物馆微生物检测与防治》《文物色彩分析与保护》等专著。

在北京史地研究方面,专业人员开展了对北京断代史、考古与文物、北京民俗、城市发展等方面的专题研究,出版了《北京古代史论著资料索引》《民国北京大中学校沿革》《北京城垣与城门》《民国史地文丛》《极简北京史》《京华集》等专著。

在陈列展览与博物馆学方面,以各项基本陈列、专题展览和临时展览策划为基础,深化展陈设计,出版专业展览图录,主要有《古都北京·历史文化篇》《古都北京·城建篇》《北京文物精品》《中国记忆——五千年文明展》《回望大明——走近万历朝》《北京的胡同四合院》《大元三都》《美·好·中华——近二十年考古成果展》等。同时专业人员从实践出发进行研究与总结,出版《博物馆展览陈列内容策划与实施》《博物馆临时展览工作基础实务》《博物馆与儿童教育》《现代博物馆管理理论与实践》等著作。

开馆至今,全馆专业技术人员在各类、各级别刊物上发表学术论文近2000余篇、承担省级以上课题近50余项,出版学术专著、展览图录、科普读物、校外学习资料近150余部,申请获得文物保护科技类专利技术7项。培养了一大批中青年业务骨干,为博物馆今后的发展积蓄了新的力量。

“搞历史博物展览,为的是见证历史、以史鉴今、启迪后人。要在展览的同时高度重视修史修志,让文物说话、把历史智慧告诉人们,激发我们的民族自豪感和自信心,坚定全体人民振兴中华、实现中国梦的信心和决心”。这是2014年习近平总书记在视察首都博物馆时对中国文博工作者的嘱托。作为北京市文博战线的中坚力量,首博人必将以更饱满的热情为中国文博事业发展做出自己的贡献。 (杨振宇 撰稿)