新中国成立70年来,我们伟大的祖国由弱变强,各行各业各领域都发生了翻天覆地的变化,我国文物博物馆事业也不例外。这70年,是广州文物博物馆事业蓬勃发展的70年,也是硕果累累的70年。广州文物博物馆事业的进步是我国地方文物博物馆事业繁荣进步的一个缩影。我们系统梳理新中国70年来广州文物博物馆事业发展轨迹,总结其成绩与不足,对于进一步发展繁荣新时代广州文物博物馆事业,有着十分重要的意义。

70年来广州文物博物馆事业发展历程,大致可分为三个阶段。第一个阶段是中华人民共和国成立至党的十一届三中全会召开这一时期。这个阶段是广州文物博物馆事业全面创建和积极探索的阶段。

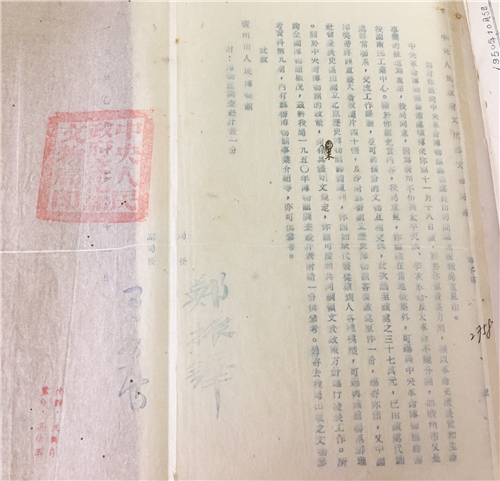

1950 年中央人民政府文化部文物局下发的物字第2758 函

1953年中央人民政府文化部社会文化事业管理局下发的文件

中华人民共和国成立后不久,在党和政府的积极推动下,1950年广州第一家博物馆复馆并以“广州人民博物馆”为馆名对外开放。这是南粤大地兴起的第一家博物馆。从此,广州人民拥有了一家自己当家作主的博物馆。在复馆过程中,广州人民博物馆得到了中央的大力支持和精心指导。1950年12月11日,时任中央人民政府文化部文物局局长郑振铎、副局长王冶秋在物字第2758函中,就广州人民博物馆的发展方向和展示内容等问题,明确指示“拟以革命史迹展览和生产事业的推进为重点”,“除在当地征集外,可迳与中央革命博物馆筹备处经常联系,交流工作经验,并可将复份的文物互相交换。”后经十年艰苦努力,到新中国成立十周年之际,广州已建成广州博物馆、毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆、广东革命历史博物馆、广州美术馆、广东民间工艺博物馆、中华全国总工会旧址纪念馆等12个文博单位,基本奠定了广州文博架构,使广州的文化战线出现了一支文博生力军。

与此同时,1951年2月27日广州市文物管理委员会成立,市长兼任委员会负责人。从此,广州第一次有了担负田野考古发掘、地上文物调查、维修保护等工作的专职管理机构,使流散文物得到了抢救和有效管理,地上文物得到了保护和合理利用,地下文物得到了科学发掘。一大批社会各界人士、港澳同胞、海外侨胞踊跃向国家捐献珍藏,如1954年广州市文化部门职工郑广权捐献《永乐大典》佚本一册,1956年新加坡华侨黄子静捐献明嘉靖版《广东通志》等各类文物四千余件,中山大学容庚教授捐献铜器书画千余件,1959年香港同胞杨铨捐献陶器铜器等各类文物五千余件。经初步调查,广州已列出130多个重要文物史迹点的资料,一大批重要文物单位,如平英团旧址、番禺学宫(农讲所旧址)、陈氏书院、镇海楼、“三·二九”起义指挥部旧址等,均得到维修保护和复原。从1953年1月至1959年,为配合社会主义基本建设工程,广州市内共发掘上千座古墓。这项考古成果使广州被当时中央最高考古学术权威机构中国社会科学院考古研究所认定为全国8个“考古发掘重要据点”之一。

毋庸讳言,“文化大革命”初期,广州文物博物馆事业受到极大冲击,各项工作几乎处于瘫痪状态,大量不可移动文物遭受破坏。值得庆幸的是,广大文物工作者能坚守岗位,使馆藏文物得到保护,损失较少。从1971年起,文物工作逐步恢复。为配合基本建设工程,广州文博人还抢救发掘了一批古墓葬、古遗址,并举办了文物展览。

1976年粉碎“四人帮”,拨乱反正。党的十一届三中全会开启了改革开放新时期。广州文物博物馆事业在改革开放春风的沐浴下,进入全面发展阶段,呈现出一派欣欣向荣的景象。这一阶段,广州的文物保护政策得到贯彻落实,文物保护工作被高度重视,地下文物和地上文物得到有效保护和合理利用;博物馆事业快速发展,无论是数量还是质量都得到了突飞猛进的提高。

1982年2月8日国务院公布第一批全国历史文化名城,广州成为24个之一。1995年6月广州市文物考古研究所成立,负责配合基本建设,对地下文物古迹进行考古发掘和抢救保护,并对地上文物古建筑进行管理和保护。广州秦代造船工场、南越王墓、南越国宫署遗址等三大秦汉考古发现得到了很好的保护,其原址已由国务院公布为全国重点文物保护单位,并建成博物馆对公众开放。

广州人的文物保护理念发生了深刻变化,从过去的保护一个个分散的文物单体到连片保护较集中地反映历史文化风貌的历史街区、古村落、老城区、工业遗产区等,还注意保护当地的非物质文化遗产。这是历史的进步。

地上文物保护工作更是成绩骄人。广州不仅对遭受破坏的文物保护单位进行了抢救维修、复原保护,而且新修增选了一大批文物保护点,有的文物保护单位如陈氏书院、中山纪念堂等的维修规模之大,从工程项目到维修经费都是空前的。1982年、1992年和2003年先后开展了三次文物普查工作。特别是2003年至2006年开展的文物普查工作,普查时间之长、参与人员之多、投入资金之大、成果之丰硕,均为广州历史之最,共收集文物条目4334个,基本涵盖了包括古村镇、历史街区、非物质文化遗产等广州历史文化遗产全貌,这次普查工作是值得载入广州文物保护史册的一件大事。

迈入新时代,广州文物博物馆事业更是步入了全新的快速发展阶段。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视文物博物馆事业,就文物博物馆工作许多方向性、战略性问题作出了部署,为全国文物博物馆事业的发展指明了方向,全国文物博物馆事业也由此发生了根本性变化。

习近平总书记指出,“各级党委和政府要增强对历史文物的敬畏之心,树立保护文物也是政绩的科学理念”。在广州,无论是党委、政府还是社会民众,文物保护意识空前高涨,文保理念更为成熟,文物立法迈上新台阶。广东省第一个文物保护法规《广州市文物保护规定》和全国第一部地方博物馆条例《广州市博物馆规定》相继于2013年2月1日和2017年12月1日起实施。广州的文物保护工作取得了一些新经验。2018年10月24日,习近平总书记在考察广州市荔湾区西关历史文化街区永庆坊后指出,城市规划和建设要高度重视历史文化保护,不急功近利,不大拆大建。要突出地方特色,注重人居环境改善,更多采用微改造这种“绣花”功夫,注重文明传承、文化延续,让城市留下记忆,让人们记住乡愁。总书记的重要指示既是对广州历史文化名城保护工作给予的肯定,更是为今后广州老城市的发展提升指明了方向。

随着中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于实施革命文物保护利用工程(2018—2022年)的意见》实施后,广州的革命文物保护状况得到极大改善,一些革命遗迹,如杨家祠等,得到抢救性修缮和保护,革命文物家底得以摸查清楚,革命文物的教育功能得到充分发扬。

至目前止,广州市已有全国重点文物保护单位33处(37个),省级文物保护单位49处,市级文物保护单位342处,区级文物保护单位299处,尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物2701处,历史建筑817处,历史风貌区19片,历史文化街区26片。

新时代,广州始终牢记习近平总书记关于“一个博物馆就是一所大学校”的重要指示精神,主动担当作为,积极融入社会,主动服务社会的意识空前高涨,一大批非国有博物馆应运而生,一大批功能齐全、设施现代、展示内容丰富多彩的专题博物馆,如粤剧艺术博物馆、南汉二陵博物馆等相继建成开放,还有一批专题博物馆正在建设中,一个结构合理、门类齐全的博物馆之城正在逐步形成。据统计,新中国成立初期,广州仅有1座博物馆;新中国成立70周年之际,广州已有近百座博物馆。

各项惠民政策相继落地。今年8月1日起,广州市的博物馆开始实施每周三晚夜间开放,极大方便了人民群众参观学习,博物馆已成为民众热衷打卡的文化圣地。据统计,广州1952年有111万观众走进博物馆,2018年有过千万观众走进博物馆。

新中国成立70年来,几代广州文博人薪火相传,继往开来,为广州文物博物馆事业的发展鞠躬尽瘁,砥砺前行。回顾历史,我们不难发现,从新中国诞生之日起,广州文物博物馆事业始终是当代中国文物博物馆事业的一个重要组成部分,展望未来,我们将在实践中不断书写文物博物馆事业发展的时代华章。(程存洁)