2018年是我国改革开放40周年。40年来,出入境文物展览伴随着改革开放的不断深入,经历了光辉的发展历程,呈现出日益繁荣的局面,在对外文化交流中发挥了重大作用。文物展览的举办有力配合了国家外交大局、在国家重大外事活动中成为亮点;对促进中外民心相通,推动不同文明的交流与互鉴,具有重要意义。习近平总书记指出,文明交流互鉴,是推动人类文明进步和世界和平发展的重要动力。文物作为文化交流的使者,承载灿烂文明,传承历史文化,被誉为国家文明的“金色名片”。

缘 起

长期以来,中国文物交流中心作为国家文物局直属的从事对外文物交流业务的专职机构,承担了组织举办出入境文物展览的大量工作,积累了丰富的经验,保存了许多珍贵的资料。今年正值改革开放40周年,在国家文物局的大力支持下,利用自身资源优势,组织策划了“金色名片——改革开放40年中国文物出入境展览回顾”图片展,于5月18日在“5·18”国际博物馆日主场活动中首次亮相,受到业界广泛关注。同时,为积极配合全国各地文博单位“改革开放40周年”纪念活动,筹展过程中,还面向全国文博单位征集了大量相关图文资料,尽可能全面反映改革开放40年全国出入境展览的发展历程和取得的显著成就,展现40年来文物展览交流的特点、亮点及重要意义。

主要内容

改革开放40年来,在国家文物局领导下,全国仅出境文物展览就超过900项,随着与世界更多国家和地区的合作不断加强,文物展览数量逐年增加,从改革开放初期主要集中在西方发达国家,逐步扩展到五大洲更广阔的地域。展览相关内容庞杂,千头万绪。为更好利用有限的版面,反映出入境文物展览取得的显著成就,展现不同时期的展览特色,展览分为三个部分:

第一部分以“伟大时代”为开端,一方面,反映了党的十八大以来,文物展览为讲好中国故事、服务外交大局,发挥了重要作用,成为建交周年纪念及多种国家间高级别双边活动的亮点。另一方面,文物展览为“一带一路”建设营造了良好环境。通过深入发掘历史文化资源,举办相关主题展览,增进了与 “一带一路”沿线国家源远流长的传统友谊,促进了人文交流,推进了“一带一路”建设和文明交流互鉴。

1973年11月8日,英国女王伊丽莎白二世在中国驻英国大使宋之光等陪同下参观“中华人民共和国出土文物展览”。

第二部分“丰硕成果”,从四个方面阐释改革开放40年来出入境文物展览不断发展变化和取得的巨大成果:一是文物展览不断发展,数量逐年增多,影响力从弱到强、覆盖面遍布世界五大洲;二是文物展览主题呈现专精化、多元化的趋势发展,彰显中华文明的内涵和特色;三是展览研究不断深入,展览交流也从外方“点菜”、单向交流为主,发展为双边交流、联袂合作以及中方自主策划展览为主,办展形式更加多样化;四是随着开放水平全面提升,境外文物展览不断被引入国内,来华展览数量呈逐年上升趋势。这些精美的展览在给中国观众带来艺术享受的同时,也加深了人们对世界文化多样性的理解与认识。

1973年法国观众正在欣赏“中华人民共和国出土文物展览”展品西汉铜贮贝器

第三部分“历史使命”追溯了上个世纪70年代以来,我国举办的文物出境展览为增进国际社会了解认识中国起到重要作用。特别是1973-1978年赴法、日、英、美等16个国家和地区举办的“中华人民共和国出土文物展览”,观众达654.3万人次,所到之处均引起巨大轰动,为实现中国外交的突破做出了历史性的贡献。

背后的故事

在中国文物交流中心工作多年来,笔者有幸参与了许多国家重大文物出入境展览的筹备工作,见证了出入境文物展览的发展历程和取得的累累硕果。在一个个文物展览的背后有许多鲜为人知的故事。

文物展览为服务国家外交大局、提升中华文化的国际影响力,让世界了解中国、让中国走向世界,做出了积极而独特的贡献。

提起举办出国文物展览的历史,不能不提的就是上个世纪70年代组织的大型文物展览——中华人民共和国出土文物展览。当时,为向西方国家宣传中国的外交政策、拉近中国与世界各国关系、弘扬中华五千年灿烂文化,中央决定通过举办文物展览这种既能体现博大精深的中华文化内涵又具亲和力,易于为各国各界人士所接受的一种形式,为我国外交大局服务。遵照周总理指示,由郭沫若、吴庆彤、王冶秋等老一辈领导亲自指导,百余名来自全国各地的著名专家、学者汇集北京,参与展览的筹备工作。1973年至1978年,展览先后在法国、日本、英国、美国、瑞典、比利时、奥地利等16个国家(地区)展出,那些积淀了五千年中华文化底蕴的精美文物,以其巨大的冲击力和震撼力使所到国家(地区)无论是社会政要名流还是普通百姓无不为之惊叹。有外媒评论说:“一个能创造如此灿烂文化的民族,一定是一个热爱和平的民族。人们在参观了中国的文物展览后,都会对反面宣传中国的舆论产生怀疑,文物展览为观众打开了通向一个陌生世界的道路。”

文物展览成为配合两国建交周年、文化交流活动的亮点,构筑起文化传播桥梁,彰显中华文化软实力。

捷克观众参观“华夏瑰宝展”

近些年,为加强文化领域的交流,一些文物展览作为对外文化交流的重要组成部分,成为国家间高级别双边活动的亮点,发挥了十分重要的作用。2014年适逢中法两国建交50周年,3月习近平主席成功访问法国,9月刘延东副总理和法比尤斯外长启动中法高级别人文交流机制,两国收获了友谊、合作与信任。在这一背景下,国家文物局与法国文化部主办的“汉风——中国汉代文物展” 以中法建交50周年为契机,于2014年10月至2015年3月在法国国立吉美亚洲艺术博物馆展出。展览作为中法两国重要文化合作项目,得到中法两国领导人的高度重视,国家主席习近平和法国总统奥朗德共同监护并为之作序,被纳入中法两国高级别人文交流机制。展览以中国汉代政治制度、社会生活和科学文化成就为主线,透过450余件精美文物,突出呈现中华文明艺术与人文之美。有评论指出此展“无论是展览级别还是展出规模均属鲜见,让置身展览的法国观众仿佛穿越到两千年前的中国汉代。”展览在法国展出期间,吉美博物馆配合展览举办了学术讲座、研讨会、电影放映和文艺演出等一系列活动,制作了精美的展览图录和文物衍生品,成为巴黎展示中国友好形象的窗口。包括费加罗镜报、法国国际广播电台等在内的法方媒体都对展览内容进行了详细的报道。《三联周刊》、《人民日报》特派驻法记者也先后对该展进行了专访,新加坡艺术杂志等英文期刊也报道了展览的盛况。法国、欧洲乃至来自世界各地的观众络绎不绝,中国驻法大使夫人还邀请了各国驻法大使夫人及大使馆的妇女团体集体参观了展览,欧美等地的业界人士、国际知名汉学家闻讯后纷纷专程前往吉美博物馆观看。一时间此展成为中法建交50周年系列活动的热点。媒体称:“展览及其相关活动,让巴黎掀起了一阵汉风”,不仅增强了观众对中国汉代社会文明及历史地位的认识,更促进了文化间的理解与尊重。

文物展览让不同地方的人们了解了中国文化,成为推动国家与国家、人民与人民之间融通交流、深化友谊的桥梁。

2014年捷克观众观看“华夏瑰宝展”

近些年,在国家文物局部署下,有计划地推进赴发展中国家举办文物展览,特别是中东欧国家,他们大多是第一批与我国建交的传统友好国家,国民素质普遍较高,对中国十分友好。中国文物以博大精深的内涵和魅力,深深打动了当地观众,使他们对中国文化有了更加直观的感受。2013年春,在罗马尼亚国家历史博物馆举办的“华夏瑰宝”展受到罗马尼亚方面高度重视。罗总统、总理及文化部长分别为展览发来了祝辞,他们认为此次展览规模大、展出时间长、展品价值高,体现了中国政府对中罗两国传统友好关系的重视,展览成为两国文化交流以及两国关系的一件盛事。罗马尼亚国家博物馆总馆长欧涅斯特先生作为展览承办单位负责人,每天都亲临展厅协调各项工作,他认为能够参与这样一个国际大展是他博物馆工作生涯中最值得骄傲的事情。工作之余,他总要向每个来罗马尼亚的中方工作团组展示馆里收藏的一些中罗友谊见证物,主要是一些中国现当代画家的绘画作品或中国传统工艺品,有些是七、八十年代中方访问团组赠送给罗方的小礼物,罗方对每一件物品都悉心珍藏,对中国的友好情感溢于言表。

“中斯海上丝绸之路历史文化展”2017年12月在斯里兰卡展出

当“华夏瑰宝”展巡展到匈牙利展出时,匈牙利人力资源部鲍洛格部长在展览开幕式致辞中是这样讲的:“我们对中国还知之不多,‘华夏瑰宝展’生动地为我们展示了中国的文化和中国人的伟大智慧。中匈两国文化差异很大,但两国人民的情感是交融互通、直达内心的。”展览增进了彼此间的了解和友谊,实现了文化交流中不同文化间的心灵对话和感情沟通。

文物展览秉承优良传统,为推动中国文物事业的发展做出特殊贡献,特别是改革开放之初,为我国文博单位提供了弥足珍贵的经费补充。

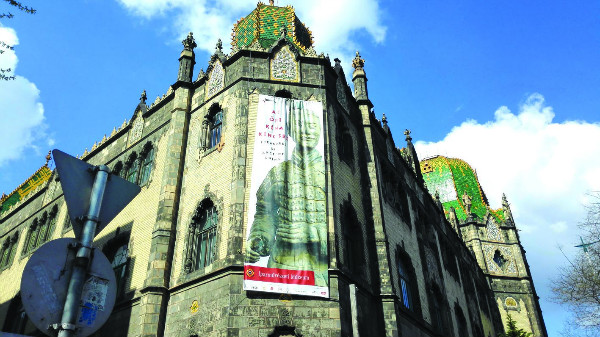

二○一五年【华夏瑰宝展】在匈牙利工艺美术馆展出,图为该馆外墙海报

上世纪80~90年代,出境文物展览的办展经费投入形式主要为外方出资,客观上弥补了展览筹备经费不足,参展博物馆也获取了一定展览收益。2000年在日本举办“中国国宝展”时曾有这样一段插曲:1996年在山东青州出土的龙兴寺窖藏佛教造像是上世纪末期的一项重要考古发现,2000年青州石刻文物首次赴日展出,反响热烈,一尊尊佛教造像法相庄严,美轮美奂,吸引了无数参观者。更为难得的是,有些石造像上还保留了大量的贴金和彩绘,让人惊叹不已。然而还有些更加精彩的彩绘石造像因没有做好彩绘的保护处理而没能参展。日方在来华考察时,青州方面曾向日方解释,这批石造像刚刚出土不久,因资金短缺,大批文物的修复和彩绘保护工作尚不能完成,没有办法参展。这件事让主办方一直记在心上。展览结束时,我们意外收到了一笔汇款,日方特别说明这笔捐款专门用于资助青州文物的修复和彩绘的保护。可能是这笔捐款起了作用,这批石刻的修复和彩绘的保护工作很快开展起来。

文物展览不仅加强了各国文博考古界同行之间相互学习、交流,也加强了国内博物馆和国外博物馆的联系,推动文化交流迈入更加广阔的领域。

改革开放之初,国内博物馆对外联系十分有限,举办出境文物展览让博物馆人有机会去了解国外同行的策展理念、博物馆管理与运营模式。许多工作在一线的馆长参加了展览派出团组,回国后都感到受益匪浅。曾有派出团组在出访报告中写道:“国外的办展机构成熟的展览运作模式、灵活多样的展出方式、多媒体技术的应用、多样的互动体验,以及配合展览组织的专题演讲等等,这些展览的成功经验,非常值得我们借鉴。”中方工作组在与境外博物馆同行进行点交文物、共同布展过程中,渐渐地建立了互信与友谊,增进了彼此的了解。工作之余,这些中外同行们常常在一起,或交流策展心得,或切磋文物修复技艺,真正达到了文化双向交流的目的。文物展览不仅有助于提升我国文博从业人员的管理能力、专业水平和国际视野,也加强了中外博物馆间的交流与合作。特别是近些年,越来越多的博物馆通过参加出境展览,与境外博物馆建立了联系,双方共建友好馆,利用友好伙伴关系进行展览互换。中外博物馆之间逐渐在文物资源整合、展览活动策划、科研项目协作、社会教育提升、文化创意产品等多方面开展深层次的务实合作。

“大三国志展”2008年在日本展出盛况

中华文明海纳百川,在不断吸收、融合各地区、各民族文化过程中不断发展壮大。文物展览再现了中华文明的辉煌灿烂,为观众展示了多元化、包容性的中华文化。观众在欣赏展览的同时,尽情感受中国文物的艺术魅力,感知中华文明的文化底蕴和精神内涵。同时也能够感受到不同文明之间的相互联系与相互影响。

在罗马尼亚国家博物馆点交“华夏瑰宝展”文物

文明如水,润物无声。文物展览作为中华文化的金色名片,不断“走出去”,为助力外交、增进友谊,加强东西方文明交流互鉴,推进“一带一路”建设,促进世界和平发展发挥了积极的作用。