为纪念改革开放四十周年,《中国文物报》开设了“历史回眸 文博忆往”专栏,以史为鉴,弘扬文博界的优良传统,刊发了一批好文章,很有价值。报社主持这项工作的副总编辑李让同志希望我能谈谈全国古代书画鉴定的往事,自是义不容辞。这项工程当为改革开放后我国文物事业所取得的重要成果,从全国巡回鉴定到《中国古代书画图目》24卷全部出版,历时近二十载。如今,翻看那时的工作记录和文章,很多人和事仍历历在目。

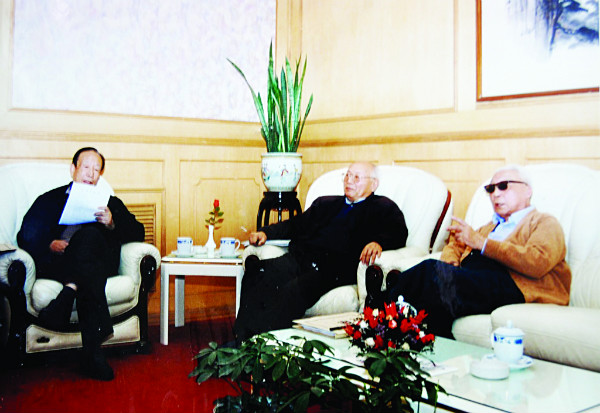

邓力群同志与鉴定组专家在一起

开展对全国古代书画的鉴定工作始自上世纪六十年代初期,是在周恩来总理的关怀下,由文化部文物局组成了以张珩同志为首的鉴定小组。不幸的是,工作刚刚开始进行,小组成员韩慎先同志(夏山楼主)和组长张珩同志相继去世,鉴定只能中辍。后来,文物局又指派文博研究所副所长王辉同志重新组织专家继续进行此项工作,而不久又逢“文革”,致使鉴定工作不得不完全停顿。

党的十一届三中全会以后,各条战线都在进行全面的拨乱反正,恢复全国古代书画鉴定工作被重新摆上议事日程。首先提出此建议的是谢稚柳同志和高履芳同志。他们分别写信给当时国务院分管这方面工作的谷牧同志,得到大力支持。遵照谷牧同志的意见,经文物局研究决定,由我来负责组织恢复这项工作。为此我专程去上海向谢老(谢稚柳)通报了这个好消息。他非常高兴,而且已有了比较全面的设想,成竹在胸,所以我们谈了许多如何开展这项工作的具体意见。

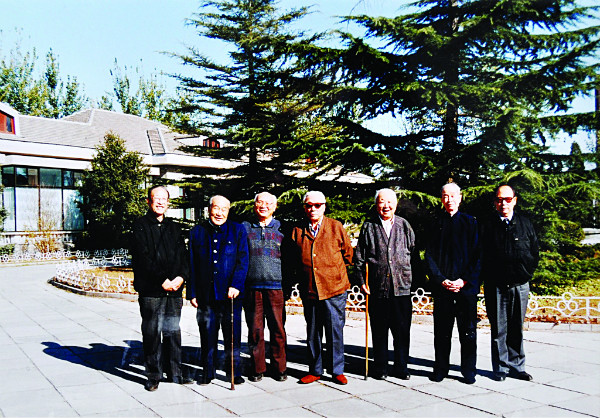

1983年4月,文物局在北京召开“全国古代书画巡回鉴定专家座谈会”,研究如何部署开展工作的问题。会议由沈竹同志和我主持,中共中央书记处书记、中宣部部长邓力群同志和文化部第一副部长周巍峙同志出席并讲话。力群同志对此非常重视,认为这是功在千秋的大好事,当时就决定由中宣部发文件作为国家任务下达,要求各地有关部门都应在职能范围内给予全力支持。会上正式成立了由谢稚柳、启功、徐邦达、杨仁恺、刘九庵、傅熹年、谢辰生七人组成的中国古代书画鉴定组。我并不是书画鉴定专家,而是代表文物局负责组织协调等相关事宜。同时,经协商一致推举谢老和启老并列为组长。后来启老因学校方面还有工作,而且其他社会活动繁多,不可能自始至终参加每一期鉴定工作,因而组长的重担更多地压在了谢老的身上,他在鉴定工作八年中从未缺席过一次。

鉴定组讨论问题

在小组成立的第一次会议上,还决定了在鉴定之外要完成的两项任务:一是把鉴定工作的成果落实在出版物上,传之后代。鉴定工作每进行一个阶段,凡是真品就出版一册文字目录(多的可以出两册),是为《中国古代书画目录》;然后选择佳品,出版一部每件作品都附图版的“图目”,是为《中国古代书画图目》;其中最佳品编为彩色大型图录,是为《中国古代书画精品录》。因此,从鉴定工作一启动就请了文物出版社的编辑和摄影同志随行,边鉴定,边记录,边照相,并及时整理出版。二是在鉴定工作过程中由专家自己指定年轻助手随同,在各地工作中也允许当地派出有培养前途的业务人员参加,以便在实践中培养一批接班人。此外,会议还研究决定,为了不影响鉴定工作的进度,凡是对作品真伪或评价看法不一致的,在组内不做过多争论,而是把各自的意见分别作为附注发表在出版物上,供读者和研究者参考。这充分展现了鉴定组专家在学术问题上的严肃认真、实事求是的科学态度,也充分体现了鉴定组认真贯彻“双百”方针,发扬学术民主的精神。

对于这项工程,大家都饱含着深情,义无反顾。鉴定组全体成员开会时,我特意带来了张珩同志在病重期间赠我的最后一包香烟。“出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。”二十多年来,即使在十年浩劫,我都小心珍藏着,就是为了等这个重要的日子。全国古代书画巡回鉴定工作终于重新启动,大家一起缅怀张珩同志,虽都年事已高,但报国之心丝毫未减。除了专家,更有谷牧同志和邓力群同志这样的坚强后盾,无论是他们主持工作时,还是离开一线领导岗位后,对书画鉴定的事都是有请必到,有求必应。受此启发,力群同志还提出要编辑出版《中国美术全集》(此后又增加了《中国美术分类全集》),并由中宣部批准成立了领导小组和编辑出版委员会,由国家文物委员会主任廖井丹同志任组长,中宣部出版局局长许力以同志、国家出版局副局长刘杲同志任副组长,我也是领导小组和编委会成员。力群同志在编辑出版会议上曾开宗明义地讲:“中华民族的文化,是世界上最优秀的文化之一。由于各种原因,这些文化遗产过去没能让全国人民全面了解。现在编辑出版《中国美术全集》,是美术界多年的愿望。这件工作开始了,应该努力做好。”后来,力群同志还曾向邓小平同志表示,自己退下来后,还有几件事情要做下去,其中就有美术全集和分类全集。

中国古代书画鉴定组七人合影

由于有中央和国务院领导同志的大力支持,会后不久即由中宣部发了文件,在当年8月就由北京开始了鉴定工作。从此,这个平均年龄70岁以上的小组,带领着一批编辑出版和摄影工作人员,每年两期,从岭南到白山黑水,走遍了祖国大地。在鉴定工作进行期间,老专家们本着对文物、对后人负责的原则,兢兢业业,一丝不苟,只讲奉献,不讲报酬。特别是谢老和启老,不仅是古代书画鉴定大家,还是当代著名的书画家。在巡回鉴定过程中,所到之处,都有一串长长的名单,向他们求书求画。两位老人在紧张鉴定工作之余,还不辞辛劳,为宾馆服务员、司机和其他人员写字作画。回顾这八年,他们在各地留下的书画简直是不计其数。要知道,他们的书画都是一幅千金的,搞鉴定不但没有任何报酬,反而还要无偿地为人写字作画,这种精神是现在一些人很难理解的。一言以蔽之,在我们这代人心中,爱国敬业比天大!

巡回鉴定工作自1983年到1990年6月,历时八载,行程数万里,遍及25个省、市、自治区,121个市县,208个书画收藏单位及部分私人的收藏,共过目书画作品61596件,制作资料卡片34718份,终于完成了任务,对中国大陆保存的古代书画基本上摸清了家底。可以说这是中国文物保护史上的一次空前壮举,是一项历史性的重大基础工程,对整个文物事业的发展将会产生深远的积极影响。正因如此,鉴定工作完成之后,当时党中央主管这方面工作的政治局常委李瑞环同志专门在钓鱼台国宾馆会见并宴请了鉴定组全体成员,充分肯定了这项工作取得的显著成绩,并勉励大家一定要继续努力,善始善终,把未完成的出版工作做好。

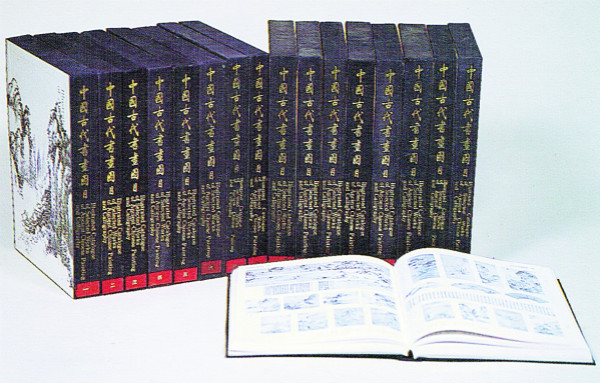

1990年,当我们初步完成全国鉴定工作时,原定要出的三种图书,却仍有大部分没有整理出版。因此,鉴定组的任务并不能算结束,还要把工作继续做下去。后来因为《中国美术全集》出版后又决定继续出版《中国美术分类全集》,其中《中国绘画全集》和《中国书法全集》也由文物出版社负责,这两套《全集》与原先计划出版的《精品录》内容和要求是完全一样的,为避免重复,经协商决定把二者合而为一,不再另外出版《精品录》了。此时,除《中国古代书画目录》10册于鉴定工作结束后不久出齐以外,24卷的《中国古代书画图目》还未出版到一半就因经费问题而难以为继了。至于《中国绘画全集》和《中国书法全集》亦因缺乏经费而迟迟不能启动。

谢老(谢稚柳)移居美国后与我时有书信往来,对此始终挂念着,但又劝我“不能过劳体力,更不能过劳心力”(1993年我查出膀胱癌,先后两次接受电切手术),彼此心境,奈何奈何!1995年,经多方奔走,终在房维中同志的斡旋下,我找到了财政部副部长刘积斌同志。承他慨允,决定由财政部下文给文物局,拨款800万元,分年度分期下达文物出版社作为出版周转资金。为此,我真是欣喜若狂,马上函告谢老这个喜讯,并和他商量召开一次关于安排出版计划的会议。不久,接到他复函,表示同意我的意见,决定回国参加会议。

1995年11月,由文物出版社在北京达园宾馆召开了这次会议,大家兴高采烈地研究讨论并确定了《中国古代书画图目》和《中国绘画全集》出版计划。会议还决定,今后《中国古代书画图目》和《中国绘画全集》内容的取舍以及相关业务问题,委托刘九庵、傅熹年同志代表鉴定组负责全权处理。因此,他俩对这些图书的出版付出了更多的劳动和心血,可敬可佩。会议期间,谷牧同志和邓力群同志还来看望了大家,同时参与座谈讨论。力群同志建议,1997年香港回归之后再在北京开一次会,让大家来检查一下文物出版社的工作进度。此时,谷牧同志特别对几个老人说:“咱们一个也不许‘走’,一定要看到香港的回归,一定要看到我们计划的实现。”会议开了三天,问题解决得很顺利,大家都非常愉快。散会当晚,我送谢老到机场,握手告别时还相约1997年北京再见,谁知这一别竟成永诀啊!

谷牧同志与鉴定组专家及部分工作人员合影

大家最关注的是《图目》,因为这是这次书画鉴定工作成果的集中反映。谢老曾多次向我表示:“《全集》慢慢地出还可以,《图目》一定要尽快出全,这样我们就可以基本交账了。”经费得到解决后,出版进度明显加快,历经十余年的不懈努力,《图目》24卷这项浩大工程终于全部付梓,这无疑是文物出版工作的一大盛事。《图目》共收录了20117件作品,制作35700幅图版,是一部集国内(港、澳、台除外)现存古代书画作品之大成的图典。其首次向社会公布了全国各收藏单位的藏品,经去伪存真,去粗取精,向读者提供了全面、系统、准确的信息,是迄今为止收录古代书画作品最多的一部极有价值的资料性工具书,对学术研究,特别是对研究中国美术史具有重要且深远的意义。关于这部书的价值和重要性,著名文物专家王世襄同志在推荐《图目》申报国家图书奖的建议书中写道:这是“规模最大、卷帙最繁、工作最艰巨”,“这一艰巨繁重的工作,过去不但不敢做,甚至不敢想。有了这部《图目》,为全国的书画收藏留影建档,使其无可遁形,对今后的典藏、保护,将起到难以估计的安全作用。有了这部《图目》等于建造了一座蕴蓄浩瀚的宝库,为书画研究者、艺术创作者及爱好者、文史工作者提供大量的学习、参考、研究材料,丰富、便利都是过去难以想像的。书画上的款识、题跋、印章全收入,更是过去著录书无法做到的。其中还不知道蕴藏着多少珍贵文史资料,可供我们发掘、探索、分析、研究。”我认为,世襄同志的这个评价,是非常客观和中肯的。

文物出版社出版的《中国古代书画图目》

《中国古代书画图目》24卷、《中国绘画全集》30卷、《中国古代书画目录》10卷的出版,是出版界乃至学术界的一件幸事,在社会上引起强烈反响。2001年,《中国古代书画图目》荣获首届全国优秀艺术图书奖一等奖、第五届国家图书奖荣誉奖。所有这些成绩,是鉴定组专家的心血,是与全国文物管理收藏机构的大力支持和积极配合分不开的,是文物出版社几届班子和全体同仁共同努力的结果。文物出版社副总编辑张囤生同志,自鉴定到出版,始终参与其间,成绩卓著。编辑人员符昂扬、黄琪、张征雁、王丽青、庄家怡等同志,还有摄影人员孙之常、陈志安、郑华、刘小放、李贺仲、王小宁等同志,多年如一日埋头工作,精神可嘉。特别是符昂扬同志,从巡回鉴定开始即随鉴定组奔波于大江南北,进行资料整理记录,并承担《中国古代书画目录》《中国古代书画图目》的编辑工作。不幸他未能看到《图目》24卷全部出齐就与世长辞了。在他弥留之际,还对未完成的编辑工作念念不忘。这些编辑人员吃苦耐劳的奉献精神、严谨的工作作风体现了文博工作者的高度责任感和使命感。《中国古代书画图目》等系列丛书的出版,凝聚了大家的辛劳,我作为见证人,不会忘记他们的付出,要借此机会再次向他们表示感谢,相信他们必将为文物出版事业的发展做出更大的贡献。

时光飞逝,八年巡回鉴定已过去三十多年,《图目》出版距今业已近二十年了。如今再回首,这虽是一项史无前例具有重要而深远意义的基础工作,但还只能说是基本而不是全部摸清了我国古代书画的家底。在1990年鉴定工作结束后,又在民间陆续发现了一些重要作品,均未入目。即使在巡回鉴定工作过程中,也有少数作品被遗漏。在个别地区有个别单位的同志,由于不理解此项工作的重要意义,出于一种不必要的顾虑,对本单位收藏的一些重要作品保密,始终不肯拿出来给鉴定组专家们过目,因而在《图目》中也未能收入。这是一个完全可以避免的遗憾,是事先没有充分做好组织协调工作,我负有不可推卸的责任,要诚恳地作出自我批评。在战争年代我们有个好传统,就是“打了胜仗找缺点”。多年来,全国古代书画巡回鉴定和《中国古代书画图目》受到了业内外的普遍赞誉,但我们同时要清楚地看到其存在的不足之处,这也是坚持实事求是的态度。无论是经验还是教训,只要认真进行总结,就会帮助我们在今后的工作中不走弯路、减少损失。这也是我这位望百之龄的文博老兵的心声和心愿! (谢辰生)