住在静谧的藏宝地

1965年秋,我出生在西安市三学街与府学巷交界处的陕西省博物馆里。该馆即今日之西安碑林博物馆,我幼年住在博物馆,读书时学在博物馆,如今工作在博物馆,五十三年来,我已经与博物馆心心相系。

1983年底之前,陕西省博物馆、陕西省考古研究所和陕西省文物管理委员会三个单位的职工都住在碑林家属院里。从记事起,碑石经书就是我们认字的好课本,碑林广场是孩子们玩耍的集合地。记忆中的博物馆有说不完的故事和看不够的景观:大门两侧的玉兰花迎风摇曳,广场边上的银杏叶黄了又绿,碑亭间的月季花姹紫嫣红,库房旁的紫罗兰恣意绽放,好似人间仙境。

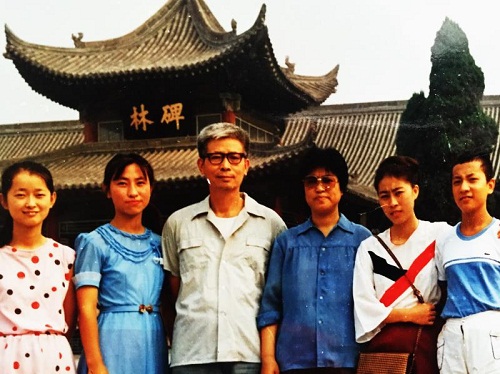

1984年全家在碑林合影

我7岁时就跟随父亲学讲解,课余时间当小小讲解员。印象中父亲和同事早晚都在忙碌。他们或在展厅更换文物、打扫卫生;或在库房修复藏品、绘制线图;或在碑廊维修古建、测量拍照。每周三下午是学习时间,全馆职工都集中在库房旁的会议室开会。有一次,修复室傅清秀阿姨的儿子发高烧,她还说等会开完后再带孩子看病。后来,是食堂张清堂师傅用自行车把孩子送进医院看病。还有一次,刘最长叔叔的儿子趁烧唐三彩的技工上厕所,快速将一筐红薯放进窑里烘烤,刘叔叔立刻把儿子狠揍了一顿。平日里,我看到父亲打开展柜,清理柜子里的浮土,就想过去帮忙,没想到,这个想法竟然吓坏了大人们。他们都说:“千万别乱动,就算把你们全部都卖掉,也赔不起这些宝贝。”

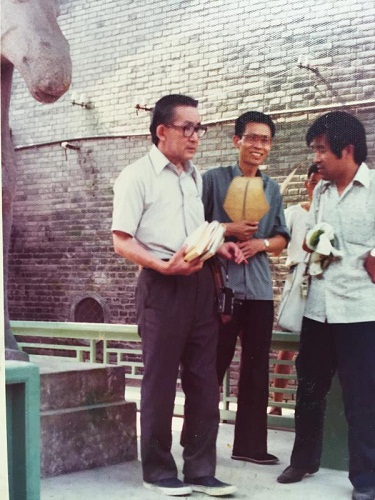

1984年父亲(中)为观众讲解

我读小学时,就跟随父亲来到浐河边的半坡博物馆,观赏人面鱼纹,了解尖底瓶的奥秘;在咸阳原上的茂陵观赏人熊搏斗,体会大汉雄风;在九嵕山下踏访昭陵,寻找六骏的踪迹;到漆河边上的耀州窑博物馆,走访宋代窑址,追问倒流壶的秘密;在古汉台下,听人讲述韩信拜将的故事,在紫柏山下,体会留侯功成身退的智慧;我还到过宝塔山、杨家岭、南泥湾,聆听中共中央在延安的故事。这些经历,让我的同龄人羡慕不已。

学在广阔的课堂里

博物馆是学习的场所,是让人着迷的地方。在陕西省博物馆里,我经常会跟在何正璜老师身后,听她解说文物。我上初中时,在一个闷热的夏季午后,我照例去碑石展厅看书乘凉,当走进第二展室的时候,看到很多人围拢在一起,我也跑过去看,原来是何正璜先生正给观众讲解,只见她满头大汗,一边指着碑石讲解,一边用手绢擦汗。送走这批观众后,我问何老师:“现在是午休时间,您为什么还讲得如此仔细?”她说:“每一批观众都是第一次来参观碑林,我们有责任让他们听到最好的讲解。”

1983年10月,住在碑林里的职工陆续搬离。我家搬到了文昌门外文艺路与南门之间的仁义村,这里是博物馆的一处家属院。站在四层楼房的北边阳台上,一眼就能看到城墙,城墙那边就是碑林。如今,我父亲依然住在那里,房子小且简陋,但时时能看到一公里外的碑林。平日里他常说的话就是:“那时馆里职工工作热情高!谁家里有天大的事情,都必须自己克服,一点都不敢耽误工作。”

1984年9月,我进入西北大学历史系学习,课堂上的中国古代史、考古学、博物馆学、民俗学、古文字、青铜器、唐三彩鉴赏、秦汉文明、中国古建筑、文物摄影、文物保护与修复等专业课、选修课虽然只是引导入门,但却让我乐在其中,更加热爱博物馆。我经常和同学们骑自行车到碑林、半坡、乾陵、茂陵、昭陵,游学在博物馆。

1988年7月,我有幸到秦始皇兵马俑博物馆工作。刚工作时租住在农民家里,上下班都要走过田野、麦地、柿树林,晴天一身土,下雨两腿泥。那时各部门都有卫生责任区,各自扫地、擦窗,洗窗帘,开会学习从不占用工作时间,下班后上夜校学习,到修复室清点文物,有时忙碌到半夜,第二天仍然精神饱满地上班。

1991年6月,陕西历史博物馆在大雁塔旁建成开放。陕西考古发掘和历年征集的重要文物都聚集在此,在该馆“陕西古代文明”陈列中,能看到很多教科书上的文物,展厅里、库房中的每一件文物都是有生命的,每一件文物都有神奇的故事。我常常在历史博物馆展厅流连忘返,找寻儿时的记忆。

1996年,我女儿出生了。我常带女儿漫步在石刻艺术馆,站在碑亭廊道旁,给她讲在碑林广场玩过的跳皮筋、丢手绢、打沙包、捉迷藏、滚铁环、抓羊拐、踢毽子、荡秋千等游戏。我还带她去西市遗址上的大唐西市博物馆、五台山下的关中民俗博物院、石鼓园里的宝鸡青铜器博物院、大明宫里的丹凤门遗址博物馆、咸阳原上的汉景帝阳陵博物院等,如同父亲当年带我参观博物馆那样。

乐在浩瀚的书海中

从1988年参加工作到2007年,我参与策划出版《秦俑秦文化丛书》《博物馆学研究丛书》《秦文化论丛》《秦俑学研究》《秦始皇兵马俑博物馆》等图书。这项工作既能随时了解考古进展,近距离观赏文物,又能在浩瀚的书海中畅游。这些有形书籍都是小书,博物馆实践才是一本大书。每个博物馆都是一本立体的教科书,我们有幸生活在博物馆高度发达的时代,可以随时随地畅游博物馆。

1998年9月,宝鸡青铜器博物馆建成开放。该馆是全国唯一一座以青铜器命名的专题博物馆。教科书上的青铜重器何尊、折觥、厉王胡簋、墙盘、秦公镈、卫鼎等都静静地展示在博物馆里,我们经常组织同事前去参观,徜徉在国宝重器里。

2007年5月,以小雁塔及荐福寺为核心的历史名胜区、文物展馆区、园林旅游区组成的西安博物院对外开放。2007年8月,陕西省文物局与省教育厅联合发文,将博物馆教育纳入国民教育体系。从此,在秦俑、历博、碑林、半坡等博物馆里,经常有大批学生参观。博物馆通过开办国学课堂,举行知识竞赛,培养小讲解员,吟诵诗歌经典等互动教育体验活动,让青少年了解课外知识,增强爱国热情。

2009年2月,秦始皇帝陵博物院成立。秦陵博物院的每一个人都是世界文化遗产的传承人,我们逐渐形成了“团结向上、刻苦学习、锐意进取、无私奉献”的友爱团队。团队中既有年坚守岗位30余年的金牌讲解员金凯老师,还有坚守讲解岗位25年的资深优秀讲解员,每个人都是多面手,既能讲解文物、主持“秦陵文化系列行”活动、策划教育案例,又能端茶倒水从事礼仪服务,还能培训指导志愿者。

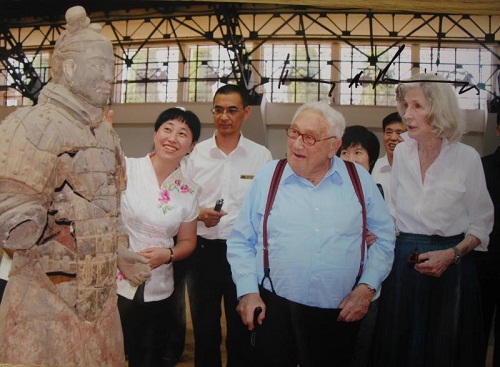

2013年接待基辛格博士

2017年10月,在碑林建成930周年纪念活动中,我们三十多个在碑林成长的伙伴们相聚在碑林广场,当年的顽童如今已成为各方面的专业技术人员。由于幼时的熏陶和对碑林的挚爱,我们多从事与文化遗产保护有关的工作。

中国博物馆诞生百余年来,博物馆从门前冷落到门庭若市,博物馆与大众的结合日益紧密,数以万计的志愿者走进博物馆,提升自己,服务他人。一批敬业奉献的陕西博物馆人薪火相传、守土有责。从上世纪50年代为文博事业殚精竭虑的武伯伦、何正璜等前辈,到从考古学家转行成为博物馆馆长的袁仲一、赵康民、罗西章、王志杰、郭荣章、韩金科等人,还有毕生从事讲解工作,现在依旧活跃在宣教岗位上的赵文艺、马青云等人,他们对博物馆事业的挚爱和痴迷,让我感动和敬佩。

我心中博物馆

改革开放四十年来,陕西各类博物馆沐浴着解放思想的春风快速发展。三百座博物馆展示着先民智慧,诉说着往日辉煌,从蓝田人、大荔人、半坡人、炎黄二帝、西周秦汉一直到盛唐时期,繁荣的历史从未中断过。自女娲造人传说始,经后稷教稼、周公作礼、商鞅变法、秦皇一统、汉武尊儒一直到宋代之前,这里曾经是中华文明的重要发祥地。三秦大地上的博物馆,不仅是藏宝地,而且是大课堂。我心中理想的博物馆应该具备以下十个特征。

我心中的博物馆,应该是美好的博物馆,亲民的博物馆,吸引人的博物馆,有活力的博物馆,更是大众喜爱的博物馆;我心中的博物馆,博物馆人在工作中“以保护文化遗产、弘扬中华文化为己任;以奉献社会、服务人民为宗旨”,只有牢记宗旨,不忘初心,才能做好各项工作;我心中的博物馆,应该以观众的意愿为根本,时刻以服务社会、服务观众、传承文化为宗旨,践行中国博物馆事业的先行者张謇创办博物馆的初衷,就是保护文物,辅助教育,启迪民智、移风易俗;我心中的博物馆,要以“假如我是一名观众”的心态考虑问题,要设置无障碍通道,让残障人士畅行无阻,要提供盲文介绍和手语讲解,要提供文物复制品给盲人触摸,与观众建立朋友般的友好关系;我心中的博物馆,应该重视观众调查,尽力满足观众合理需求;我心中的博物馆,应该做到专业和专注,时刻以专业标准要求自己,以专注的态度对待工作;我心中的博物馆,应该积极学习和掌握新技术和新方法,通过文物展品让民众了解祖先历史,培养爱国情操、增强民族责任感和时代紧迫感;我心中的博物馆,应该认真研究藏品内涵,充分利用馆藏文物资源,以开放的心态公布藏品资讯;我心中的博物馆,应该善待文物,做好文物建档工作,因为每一件文物镌刻着中国精神和民族灵魂,是破解中华民族历经磨难而绵延发展的精神密码,是传承中华优秀文化的载体,是实现中华民族伟大复兴、树立文化自信的源泉。

接待巴西总统罗塞夫

蓦然回首,我与陕西博物馆结缘已超过半世纪,从满头青丝到两鬓斑白,我对博物馆的爱已深入骨髓。我心中的博物馆,是美好的地方,我心中的博物馆,是让人向往的地方,我心中的博物馆,是给人力量的地方,我心中的博物馆,是文化自信的渊薮。(田静)