品牌,原本是商业领域的一个名词,指的是消费者对产品及产品系列的认知和信任程度,是企业一切无形资产的总和以及企业核心竞争力的重要体现。一个追求不断成长的企业,必须创造属于自己的品牌商品。改革开放以来,特别是最近十多年来,在“融合式发展”的时代潮流激荡下,品牌意识、品牌战略被社会的诸多领域、诸多社会组织纷纷借鉴和导入,为各自的发展带来了巨大变化。中国博物馆社会教育工作也在一批大馆、名馆的引领下,走上了品牌建设之路,取得了可喜成效,激发了蓬勃生机,形成了博物馆教育一道全新的“风景线”,并且展现出日益广阔的前景。

理念引领 自觉实践 系列品牌相继叫响中原

“理念引领实践” 是一个黄金定律。我国博物馆教育的品牌之路,如果从理念的自觉说起,应该始于2003年。那一年的6月18日,已负责河南博物院社会教育工作两年的笔者,经过一段探索和思考后,在《中国文物报》上发表了一篇题为《博物馆宣教工作也要打造精品树立品牌》的论文,开篇就明确提出:“在博物馆界,说起打造精品,不少人总想到陈列;说起树立品牌,不少人又都认为那是企业的专用名词。其实,博物馆里各个方面的工作都需要精品意识并打造出自己的精品;市场经济下,博物馆也应当有品牌意识,并树立自己的品牌。总之,博物馆各个方面的工作都应该实施精品战略、品牌战略。因为它能够有效地带动全局的发展,这已被许多博物馆的实践证明,博物馆的宣教活动领域也不例外。” 笔者在文中不仅提出了观点,而且还提出了路径:“博物馆宣教活动如何打造精品,树立品牌,从而实施精品战略、品牌战略呢?从各馆实际出发,找准本馆宣教活动中一两个或若干个重点环节,把它做精、做强、做大,形成局部的独特的优势和较大的影响,使之能够为本馆创造经济和社会效益,这就是一个行之有效的工作方法。” 正是基于这样的思考,从这篇论文发表起,河南博物院的社会教育工作就自觉地步入了 “品牌战略” 的漫漫征途。

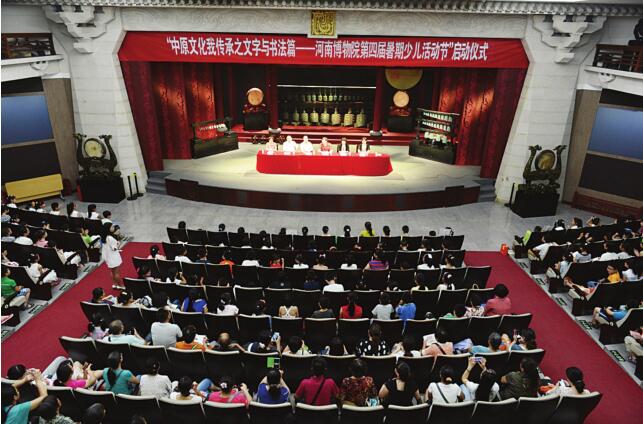

一晃十多年过去了,如今的河南博物院社会教育工作已拥有了能够叫响中原乃至全国博物馆界并深受公众欢迎的历史教室、华夏古乐展演、专业讲解、志愿服务、中原国学讲坛、中原文化宣讲团、暑期少儿活动节、讲解培训基地等八大品牌。特别是历史教室品牌,这间专供观众体验博物馆文化、每年开展4大版块50多个项目共600多场次互动教育活动的200平方米多功能历史教室,已冲出博物馆的围墙,开始有计划地落户、扎根大千世界,形成连锁化创新发展的大格局。截至目前,历史教室品牌已相继落户河南省少儿图书馆、郑州四中、河南省实验中学,形成了院内1个、院外3个历史教室资源共享,同步、同轨发展的独有格局以及博物馆、学校、图书馆三方融合发展,教育体验空间滚动拓展、直接参与受众成倍增长的喜人态势。正因为如此,历史教室品牌得到国家文物局、中国博物馆协会及全国同行一致关注,先后被确定为 “全国博物馆完善青少年教育功能试点”、“首届中国博物馆教育项目评选优秀示范案例”;还不断有省内外的同行来到这里一探究竟。

龙腾虎跃 百舸争流 教育品牌红遍大江南北

实际上,在河南博物院轰轰烈烈打造系列品牌的过程中,全国陆续新建或完成提升改造的一批博物馆大馆、名馆甚至一些中小型博物馆,也纷纷踏上了博物馆教育的品牌建设之路,并且出现了 “龙腾虎跃,百舸争流,教育品牌红遍大江南北” 的壮观景象。

中国博物馆协会主办并于2012年启动、2014年揭晓的 “首届中国博物馆教育项目优秀示范案例评选”,从征集到的包括香港地区在内的全国各地57家博物馆88个教育案例中评选产生了43个优秀教育案例,堪称我国博物馆教育品牌中的 “名牌”。这些教育品牌的实施主体包括了几乎各类博物馆,教育品牌的对象涵盖了各个年龄层次以及特殊观众群体,业内普遍公认其教育理念科学先进,内容丰富多彩,形式灵活多样,基本代表了当时国内博物馆社会教育的领先水平和发展态势。

例如中国国家博物馆的 “说文解字” 教育项目。这是该馆推出的 “中华传统文化 — —博物馆综合实践课”系列品牌中的一个。内容包括 “说文解字” “美食美器” “服饰礼仪” “音乐辞戏” 四大主题,共计 32 组教学内容。 该项目得到了国家文物局、中国博物馆协会、北京市教委等政府主管部门及行业组织充分肯定。为了打造该系列品牌,在三年多的时间里,国家博物馆和北京史家小学组建强大的开发团队,立足国家博物馆得天独厚的教育资源,面向小学三年级到六年级,从认知自然入手,对人类社会生存发展的规律进行梳理总结,先后完成了这一创新工程的课程设计、教学设计和学科统筹工作。而其中的每一个主题、每一组内容的实施,均尝试引入了 “双导师制”,即:先在博物馆教师带领下到展厅完成现场观察的上半场课程后,再回到国博 “教育体验区”,由学校教师带领完成下半场的解析与互动课程。该教育品牌推出后,成为博物馆教育与学校教育科学、长效对接的一个示范工程,在业内外引起了很大反响。

陕西历史博物馆的 “藏在博物馆里的古代发明” 教育项目。在国家建设 “丝绸之路经济带”的政策背景下,陕历博以贯彻实施文化强省八大工程为契机,从2014年起推出了“ 从 这 里 出 发— —丝绸之路的文化延伸” 系列教育活动。“藏在博物馆里的古代发明” 教育项目为该系列活动中的首项活动,同时也是陕西省科协 “科技之春” 宣传月向公众推选的博物馆特别活动。活动依托2014年中国 “丝路文化” 主题,根据陕西历史博物馆文物展品的特色和优势,引导体验者通过宣讲、演示、互动、寻宝、模拟活字印刷等环节,多方位、体验式的对古代科技文化进行感知,从而激发参与者的兴趣和自豪感,并启迪其创造思维。在 “丝路热” 的当下,该教育品牌自然受到了格外欢迎。

除此之外,在 “首届中国博物馆教育项目优秀示范案例评选” 入选名单中,还有内蒙古博物院的 “欢乐大课堂” 知识竞赛项目、西安半坡博物馆的 “原始部落快乐行” 项目、南京博物院的 “古乐悠悠、汉舞轻扬” 项目、首都博物馆的 “创意课堂” 项目、山东博物馆的 “孔子学堂” 项目、湖南省博物馆的 “教师沙龙” 项目、故宫博物院的 “霓裳彩绘、手绘龙袍” 项目、广东省博物馆的 “海帆留踪系列教育活动”、香港历史博物馆的 “一统天下:秦始皇帝的永恒国度” 展览教育系列项目等;更可喜的是,“首届中国博物馆教育项目优秀示范案例评选” 入选名单中,出现了一批不同规模和类型的专题博物馆的案例,如伪满皇宫博物院的 “针对特殊群体教育案例”、抗美援朝纪念馆的“体验之旅 — —国防教育伴我行” 项目、北京汽车博物馆的 “雷锋 — —一个汽车兵的故事” 项目等。可谓 “大江南北,品牌荟萃”,令人目不暇接,美不胜收。

创新驱动 经验共享 品牌之路展现广阔前景

“教育体验区”的驱动和共享。博物馆 “教育体验区” 的历史,最早应可追溯到 19 世纪末的美国史密森学院。当时该机构在美国的博物馆中带头 “相继为儿童设立了专门的活动室或学习间,小观众们在那儿可以自由玩耍、扮演角色、体验自然、尝试挖宝、模拟驾车等等。” 而在中国大陆地区,最早开 “教育体验区” 风气之先者,应是上海博物馆。该馆1996年新馆一经落成开放,就树立了 “争创世界一流博物馆” 的建设目标,不仅推出了当时堪称世界一流的陈列体系,同时还凭其宽广的国际视野和先进的“体验式博物馆教育” 理念,在国内率先开辟独立空间设立了 “观众活动中心”,丰富多彩的观众参与、互动、体验活动随之拉开帷幕。最早跟进的是首都博物馆和河南博物院。2006年首都博物馆新馆开放,开设 “七彩坊”作为 “教育体验区”;2009年河南博物院实施提升工程后开设 “历史教室”作为 “教育体验区”。

“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”。近十年来,以各种名称出现的博物馆 “教育体验区” 犹如雨后春笋,发展势头日趋迅猛。2012年,改扩建后重新亮相的新国博辟出1500多平方米的独立空间设立了 “教育体验区”,近年又增辟近 2000 平方米展厅作为“教育体验区” 的空间。2015年以来,故宫博物院也在寸土寸金的紫禁城里相继开辟多个 “教育中心” 供观众体验故宫文化。如今,不仅大型博物馆开辟 “教育体验区” 已成常态,而且中、小型博物馆开设 “教育体验区”也出现了方兴未艾的势头。以河南省为例,在中国文字博物馆、新乡市博物馆、许昌市博物馆、洛阳市博物馆、郑州市博物馆、安阳市博物馆、平顶山博物馆……到处可以看到 “教育体验区” 的盎然生机。“教育体验区” 已经成为中国博物馆教育领域一道崭新的风景线。通过对 “首届中国博物馆教育项目优秀示范案例评选”入选名单的考察,我们不难发现其中90%以上的案例,都是依托 “教育体验区” 展开,教育体验区俨然成为培育博物馆教育品牌的新摇篮。

“融合式发展”的驱动和共享。近十年来,“融合式发展” 的理念为社会许多领域的发展带来了巨大变化,而在博物馆领域目前却还是个新鲜词。河南博物院近年来一直有意识地引入“融合式发展” 的理念,尝试创新发展,大力实施跨界融合、开放合作、互动多赢,推动本院在陈列展览运作、华夏古乐开发和展演等诸多方面取得了令人瞩目的成就。其中在博物馆教育方面也不乏 “融合式发展” 的经典之作。例如对历史教室品牌空间和辐射力的拓展。河南博物院历史教室最初受制于场馆条件,只有院内一个200多平方米的小小空间,虽然很受欢迎却远不能满足公众的体验需求。在 “融合式发展” 理念的引领下,他们融合麦当劳、肯德基这样的商业发展和经营模式,融合在校教育部门和其他公共文化机构的优势,对博物馆品牌教育项目进行公益性 “复制” 与推广,很快冲出围墙、走向大千世界,开创了 “院内1个与院外N个” 历史教室连锁化发展的新格局和无限广阔的发展空间。

中国国家博物馆 “中华传统文化— —博物馆综合实践课” 系列品牌,在研发和实施过程中,更是跨界融合了文博、教育政府主管部门,文博、教育行业组织,专业报刊组织,新闻出版部门以及高校和馆内多个部门的力量。其他各地博物馆教育品牌在实施过程中,也不乏 “融合式” 发展的案例。总之,“融合式发展” 是经实践初步证明了的能够推动博物馆教育品牌做大、做强的一个新的发展理念和创新发展模式,其运用前景广阔、潜力巨大。

教育品牌“移动化”的驱动和共享。近年来,四川博物院的流动博物馆 “大篷车”、内蒙古博物院的流动数字博物馆,作为延伸博物馆教育职能、扩大教育服务覆盖面而量身定制的 “豪华版” 特殊教育品牌,其远距离 “移动化” 的服务及其影响力早已经被人们熟知和称道。但是,全国各地更多依托博物馆固定空间实施的教育品牌的 “移动化” 还没有形成气候。可喜的是,消息灵通的业内人士近来注意到,秦始皇帝陵博物院的“优秀传统文化进校园” 系列宣讲品牌、西安半坡博物馆的 “原始部落快乐行” 教育品牌、内蒙古博物院的“欢乐大课堂” 教育品牌等,已悄然启动 “移动” 模式。他们不仅走出博物馆的围墙,走进了当地社区,还频频远距离、跨区域甚至跨境 “移动化”服务,到千里之外的广东、湖北、江苏、内蒙古乃至香港等地,依托当地博物馆或校园场馆开展博物馆教育品牌活动,所到之处受到热烈欢迎。这种探索虽然目前尚属个案,但为全国更多依托固定场馆实施的博物馆教育品牌实现 “移动化”、扩大教育服务的覆盖面、实现教育品牌效能的最大化,提供了宝贵的范例;为博物馆教育同仁拓宽未来的博物馆教育品牌建设之路,提供了有益的启迪和无限的想象空间。

“互联网+”的驱动和共享。众所周知,“互联网+” 正在为各行各业的未来创造无可比拟的发展机遇。基于新技术、信息化的 “互联网+” 与博物馆教育的融合既是博物馆自身与时俱进发展的需要,也是顺应公共文化发展大势所趋的需要。随着 “教育” 跃升为博物馆第一职能,“互联网+博物馆教育” 在未来将被置于博物馆的优先发展方向。从河南博物院、山西博物院、河北博物院、山东博物馆、安徽博物院为代表的一批中原五省大、中型博物馆大量案例与数据看,“互联网+” 在博物馆教育工作中已成为 “信息推送的基础平台、特色项目的展示平台、线上线下的互动平台、与社会媒体互动发展的融合平台、内外交流的联络平台。” 博物馆教育一旦与 “互联网+” 有机对接,就会释放出新的、巨大的能量,并拥有更深厚的潜力。例如,为进一步打造具有 “互联网+”特质的博物馆教育品牌,河南博物院于2016年8月正式启动了 “历史教室数字课堂建设” 项目。该项目以基础环境、云数据中心、数字化应用为三大模块,以 “历史教室” 现有课程设置及教育部规定的 “新的国家课程标准” 为核心内容,以近场感应和智慧终端为技术基础,制定出近期基础平台、中期进阶平台和远期云端平台的发展规划。在此基础之上,将建设成一个拥有一定覆盖面的在线历史文化教育平台,使全国范围内博物馆优质的教育资源突破地理与时空的限制,实现高度的资源共享与流通。可以断言,这样一个 “历史教室数字课堂建设” 项目一旦启用,河南博物院的连锁化历史教室品牌,将可轻松跳出固有的实体体验空间,随时可以以最小的代价,“移动” 到全国乃至世界上任何一个有人群的地方,开展博物馆教育体验互动活动;“让历史教室飞起来” 将不再是一种奢望。

我国博物馆教育用短短十多年的时间走过了一段辉煌的品牌建设之路。一路走来,我国的博物馆教育品牌建设从不自觉到自觉;教育品牌从无到有,从少到多,从小到大,从弱到强,从大馆到中小博物馆……成为我国博物馆履行光荣使命、发挥“教育”第一职能的重要支撑和一道亮丽的风景线。实践证明,博物馆教育树立品牌意识、实施品牌战略是明智之举。品牌,是彰显博物馆教育特色和优势的最大法宝;品牌,是赢得公众人气与口碑的最佳手段;品牌,是博物馆教育可持续发展最好的载体;品牌,是博物馆教育做大、做强的必由之路。历史昭示未来。坚信我国博物馆教育的品牌建设之路,明天会更加辉煌。(丁福利)