被社会大众称为“国宝大调查”的第一次全国可移动文物普查,从2012 年10 月到2016年12 月,历时5 年,以普查统计10815 万件/套文物、登录备案2661 万件/套文物的丰硕成果圆满收官。

普查之“为何做”

相比起“国宝大调查”,“第一次全国可移动文物普查”这一官方叫法的确有些拗口。但它只不过是在大家都熟悉的“文物普查”前加了一个前置定语——“可移动”。自1949 年新中国成立以来,我国政府在全国范围内开展了三次文物普查,其中第三次文物普查对总量近77 万处的不可移动文物的分布、特征、保存现状、环境状况等进行调查登记,建立起完整的档案。因此,那三次文物普查,从严格意义上说,是“全国不可移动文物普查”,而种类丰富、数量庞大、价值突出、收藏体系日益多元的可移动文物总体资源不清、保管状况不明的问题仍未解决。也正因如此,2011 年12 月,在第三次全国文物普查工作总结电视电话会议上,时任国务委员刘延东指出,要认真总结第三次全国文物普查的经验,抓紧研究提出国有可移动文物普查的具体思路和方案,按程序报批并尽快组织实施。作为三次文物普查的延伸,第一次全国可移动文物普查将普查对象设定为我国境内(不包括港澳台地区) 各级国家机关、事业单位、国有企业和国有控股企业、中国人民解放军和武警部队等各类国有单位法人所收藏保管的可移动文物。

2017年4月7日,国务院召开第一次全国可移动文物普查总结电视电话会议,国务院副总理刘延东出席会议并作重要讲话。

普查之“怎么做”

“文物普查,国家行动”。正如这个标语口号所宣传的,此次“国宝大调查”是由政府主导的一次重大国家资源和国情国力调查。国务院专门成立由刘延东副总理担任组长、15 个部门组成的普查领导小组,负责普查工作的组织和领导。作为普查工作的执行机构,国家文物局自2010 年就启动了普查的前期准备工作,组织编制了普查可行性研究报告和项目建议书,在陕西省、山东省青岛市、北京市朝阳区和解放军系统开展了普查试点工作,并在试点工作的基础上,完善了普查的制度和路线设计,为科学开展普查奠定了良好基础。2012 年10 月,国务院印发了《国务院关于开展第一次全国可移动文物普查的通知》,此次“国宝大调查”正式拉开帷幕,按照普查准备、组织实施、总结验收三个阶段有序推进。

一个文物大省、一个计划单列市、一个国家机关聚集区,外加一个解放军系统,普查试点的选择,预示着此次“国宝大调查”的复杂不易。普查范围广、数量大、技术环节多,是此次普查的最大特征,也是此次普查不易的体现。各级地方政府以县域为单元,对行政区域内文物资源进行普查登记。全国3600 余个普查机构向102 万家国有单位发放《国有单位文物收藏情况调查登记表》,不断向各国有单位宣传“普查不改变文物权属现状”“谁保管、谁拥有、谁受益”的普查原则,改变一些国有单位对普查不理解、不支持、不积极申报的顾虑,实现国有单位调查的全覆盖。国民经济统计的20 个行业划分中,除国际组织不在普查范围外,19 个行业都收藏有文物。也正因如此,此次普查打破了原有行业系统条块分割的局限,在全国范围内将文物资源统计从传统的以文物单位为主拓展到各行业领域。

熟悉文物工作的人都知道,在此次可移动文物普查之前,全国范围内都难找到两家对藏品认定、分类、登记等工作采取完全相同标准规范的博物馆,而这恰恰是全面掌握、统计和评估文物资源及价值的一大瓶颈。“统一标准”在此次普查中就显得至关重要,国家文物局修订发布《馆藏文物登录规范(WW/T0017-2013)》,制订出土(水) 文物、自然类藏品的登录要求,并结合文化部制定发布的《古籍普查标准》《全国美术馆藏品普查工作标准》,基本形成了针对不同门类可移动文物登录管理的国家标准体系。

数据的标准化,为全国可移动文物数据库的建立打下良好的基础。此次普查按照“统一平台、联网直报、一次入库、分级审核、动态管理”的技术路线,充分利用“互联网+”“云计算”等现代信息技术,在国家统一平台上集中进行登录和管理。国家文物局负责建设全国可移动文物信息登录平台,统一管理平台的信息,建立动态运行的数据库系统。各收藏单位在统一平台上注册本单位专有账号,并完善单位基本信息,按照统一标准对本单位收藏保管的文物进行信息采集登录。各级普查机构分配管理账号,依照权限在平台上对登录的文物信息进行逐级审核,并动态管理。

质量是普查工作的生命线。此次可移动文物普查紧紧围绕质量控制这一主线开展,制定文物信息填报规范和数据审核办法,将差错率控制在0.5%以内。为实现这一目标,各省根据量化的普查数据质量标准,严把数据质量关。河南省采取专家集中审核的方式,发现问题及时修改,以统一的标准提高数据质量。新疆为确保普查数据质量,实行四轮数据审核:第一轮,组织专家按地市进行审核;第二轮,组织专家按类别进行审核;第三轮,组织专家根据国家文物局普查办预审意见开展重点文物审核;第四轮,组织专家对年代不详的藏品和行业外单位普查数据进行认定和审核。

普查之“做什么”

与入户登记的人口普查相比,大众对可移动文物普查具体做什么较为陌生,但从此次普查中国有单位文物收藏情况调查、文物认定、信息采集登录、数据审核的工作环节不难看出,普查其实具体就是调查哪家国有单位有文物,再赋予文物22 位编码的“身份证”。

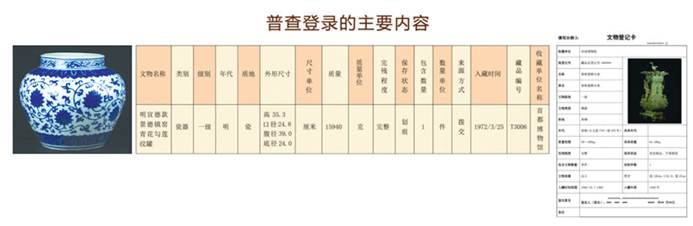

首先, 各级普查机构通过协调统计、工商、编办等部门获得辖区内所有国有单位名录和单位地址,向每一家国有单位发放统一编制的《国有单位文物收藏情况调查登记表》。各国有单位根据调查表中列出的文物类型,结合本单位文物收藏情况,进行逐一对照和自查。各级普查机构通过各国有单位的反馈,初步掌握可移动文物资源分布情况。此次普查是“自主申报”,非文博系统单位由于缺乏专业知识,申报的“文物”是否真的是我们所指的“国宝”有待辨认。因此,接下来就需要开展文物认定工作。根据此次普查工作要求,对于文博系统各单位,列入馆藏并有藏品档案的文物,可直接录入全国可移动文物信息登录平台;对于非文博系统单位,其收藏保管的藏品则需经过文物认定,并填写《可移动文物认定信息登记表》,方可以文物的身份进行登录。之后,各收藏单位按照统一标准,对文物的名称、类别、级别、年代、质地、外形尺寸、质量、完残程度、保存状态、文物数量、来源方式、入藏时间、藏品编号、收藏单位名称等14 个基本指标项及影像信息进行采集登录。登记登录的数据经过收藏单位、县级普查机构、市级普查机构、省级普查机构逐级审核。各级普查机构在进行数据审核时,对全部登录内容逐一检查核对,并确定藏品性质。藏品性质按照文物、标本、资料三种类型进行登记。藏品性质的最终核定,在省级普查机构进行终审时确认。国家文物局对各省提交的终审数据进行抽样审核,并评定数据质量。

每件文物需要登录的信息内容包括名称、类别、级别等14项

普查之“谁来做”

任何一项工作的推进,最为核心的就是人。面临时间紧、任务重和要求严、质量高的双重压力,各级普查机构广泛动员社会各界力量参与,建立一支以普查员为主体、普查专家为资源、普查志愿者为补充,专兼结合的总数达10.7 万的普查人才队伍。

各文物收藏单位积极从本单位各部门抽调业务骨干组建普查队伍。以国家博物馆为例,馆藏文物主要集中在保管一部、保管二部和图书馆三个部门,普查工作任务艰巨。为确保按时完成普查工作,国家博物馆全馆统筹协调,统一调配,从其他部门抽调工作人员,充实普查工作队伍,前后投入人力达284 人。各部门人员根据自身专业所长进行分工,文物保管部门的工作人员负责文物的各基本指标项的信息采集、文物拍照,信息网络部的工作人员则负责已采集数据的转换导入、影像关联及普查技术支持等工作。

作为普查工作的直接承担者,普查员素质的高低直接影响普查数据质量。各级普查办根据普查实施进度和年度重点任务,对普查员分阶段开展培训,培训工作常由来自行业内外的专家承担。除此之外,专家们还担负着文物认定、数据审核的工作。山西省从全省的文物、图书、档案、教育和新闻出版等多个系统抽调108 名专家、学者组成专家团队,颇有水浒一百单八将的意味。省普查办根据专家的专业方向和各市收藏文物的数量和种类将专家分为11 个包市专家组、3 个省直单位专家组和1 个综合专家组,充分发挥专家团队作用,严格把控质量关。

枯燥的信息采集、乏味的数据录入、繁琐的数据统计……大量的基础工作是由一群默默无闻的志愿者完成的,他们或是退休的文博从业者、或是高校的相关专业学生,仅山东大学就成立了由150余名文博专业大学生组成的“山东省第一次全国可移动文物普查山东大学志愿者服务队”。

陕西省西安市开展普查试点工作

军队系统开展普查试点工作

普查之“成果如何”

根据《第一次全国可移动文物普查数据公报》显示,北京市、陕西省、山东省、河南省、山西省的可移动文物总量占全国的51.42%。换言之,全中国有多达一半以上的可移动文物分布在上述五省市。这也印证了普查之初的宣传口号“国宝有多少,普查才知道”。通过此次可移动文物普查,基本摸清了我国文物资源家底,全面掌握了我国国有可移动文物的数量、种类、分布、本体特征、人文信息和保存状况等,为构建科学有效的文化遗产保护体系提供了有力依据。各收藏单位按照普查要求开展藏品清点,核定账、物对应,补充完善各项记录,健全藏品档案、账目并依法向上级文物部门备案,使《文物保护法》及其《实施条例》关于国有单位收藏文物建档备案的要求真正落实落地。在夯实文物基础工作的同时,一大批新发现的文物被纳入国家保护体系。据国家文物局统计,此次普查全国新发现新认定文物共708.4 万件/套。这主要来源于两方面:一是一些博物馆、考古所等文物单位对历史上囿于保护条件所限封箱保存的藏品进行了全面清理、登录;二是众多各行业的国有单位和宗教场所通过普查认定,发现了大量具有历史、艺术、科学价值的文物。

“联网直报”使得此次普查成为各文物收藏单位开展藏品数字化的一次有利契机。大数据时代的到来,对藏品进行数字化管理是全球一大趋势。但由于人才匮乏、资金不足等多方面的原因,不少收藏单位难以独自开展藏品数字化工作。此次可移动文物普查建设全国可移动文物信息平台,通过统一标准采集的文物基础信息数据建成国家文物资源数据库。通过大数据技术手段,文物收藏单位可以更好地互通有无,实现文物资源馆际交流,通过借展、联合展览等方式,发挥国有文物资源的公共服务和社会教育效益,提高藏品展示利用率。为研究人员对全国范围内相关文物进行横向纵向对比,通过文物之间的关联,进一步丰富研究成果,为博物馆走向大千世界,为每一位文博爱好者根据自己的喜好,在浩瀚如烟的文物信息中选取自己需要的虚拟文物开辟了实践的道路,提供了实现的可能。