宣传口号:

1. 保护文物人人有责

2. “一带一路”新舞台文化遗产活起来

3. 保护文化遗产擦亮中国名片讲好中国故事

4. 弘扬民族文化传承中华遗产

5. 相约古都洛阳感受华夏文明

【解读】:古丝绸之路打开了各国友好交往的新窗口

2000 多年前,我们的先辈筚路蓝缕,穿越草原沙漠,开辟出联通亚欧非的陆上丝绸之路;我们的先辈扬帆远航,穿越惊涛骇浪,闯荡出连接东西方的海上丝绸之路。古丝绸之路打开了各国友好交往的新窗口,书写了人类发展进步的新篇章。中国陕西历史博物馆珍藏的千年“鎏金铜蚕”,在印度尼西亚发现的千年沉船“黑石号”等,见证了这段历史。古丝绸之路绵亘万里,延续千年,积淀了以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢为核心的丝路精神。这是人类文明的宝贵遗产。

——和平合作。公元前140 多年的中国汉代,一支从长安出发的和平使团,开始打通东方通往西方的道路,完成了“凿空之旅”,这就是著名的张骞出使西域。中国唐宋元时期,陆上和海上丝绸之路同步发展,中国、意大利、摩洛哥的旅行家杜环、马可·波罗、伊本·白图泰都在陆上和海上丝绸之路留下了历史印记。15 世纪初的明代,中国著名航海家郑和七次远洋航海,留下千古佳话。这些开拓事业之所以名垂青史,是因为使用的不是战马和长矛,而是驼队和善意;依靠的不是坚船和利炮,而是宝船和友谊。一代又一代“丝路人”架起了东西方合作的纽带、和平的桥梁。

——开放包容。古丝绸之路跨越尼罗河流域、底格里斯河和幼发拉底河流域、印度河和恒河流域、黄河和长江流域,跨越埃及文明、巴比伦文明、印度文明、中华文明的发祥地,跨越佛教、基督教、伊斯兰教信众的汇集地,跨越不同国度和肤色人民的聚居地。不同文明、宗教、种族求同存异、开放包容,并肩书写相互尊重的壮丽诗篇,携手绘就共同发展的美好画卷。酒泉、敦煌、吐鲁番、喀什、撒马尔罕、巴格达、君士坦丁堡等古城,宁波、泉州、广州、北海、科伦坡、吉达、亚历山大等地的古港,就是记载这段历史的“活化石”。历史告诉我们:文明在开放中发展,民族在融合中共存。

——互学互鉴。古丝绸之路不仅是一条通商易货之道,更是一条知识交流之路。沿着古丝绸之路,中国将丝绸、瓷器、漆器、铁器传到西方,也为中国带来了胡椒、亚麻、香料、葡萄、石榴。沿着古丝绸之路,佛教、伊斯兰教及阿拉伯的天文、历法、医药传入中国,中国的四大发明、养蚕技术也由此传向世界。更为重要的是,商品和知识交流带来了观念创新。比如,佛教源自印度,在中国发扬光大,在东南亚得到传承。儒家文化起源中国,受到欧洲莱布尼茨、伏尔泰等思想家的推崇。这是交流的魅力、互鉴的成果。

——互利共赢。古丝绸之路见证了陆上“使者相望于道,商旅不绝于途”的盛况,也见证了海上“舶交海中,不知其数”的繁华。在这条大动脉上,资金、技术、人员等生产要素自由流动,商品、资源、成果等实现共享。阿拉木图、撒马尔罕、长安等重镇和苏尔港、广州等良港兴旺发达,罗马、安息、贵霜等古国欣欣向荣,中国汉唐迎来盛世。古丝绸之路创造了地区大发展大繁荣。历史是最好的老师。这段历史表明,无论相隔多远,只要我们勇敢迈出第一步,坚持相向而行,就能走出一条相遇相知、共同发展之路,走向幸福安宁和谐美好的远方。

——摘自习近平主席在“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上的演讲

一群中国古代探险家,一代又一代人前赴后继,接力完成了从中国到欧洲的全部行程。

中国人的视野从长江、黄河,扩展到几乎亚洲全境,非洲和欧洲。

那是一个中国人的地理大发现时代。

张骞之行,标志着千年古道丝绸之路正式开启。西行路上还有求法的法显、玄奘,更有无数无名的王公贵族,乞丐狱犯,各国使者、商人,来往络绎不绝,都在这条路上留下了自己的足迹。还有海洋丝绸之路的开拓者汪大渊、郑和。

驼铃声声、马嘶相闻、舟楫相望;国家、民族、单一区域等社会组织打破藩篱,互通有无,友好交往,书写了人类历史的辉煌篇章,成就了丝绸之路成为人类诸多文明展示魅力的共同舞台和人类诸多文明获取资源和文化交流的共有路径。

“一带一路”文化遗产因此诞生。它是丝路贸易往来、文化交流、宗教传播和技术推广的实物见证。以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢为核心的丝路精神。这是人类文明的宝贵遗产。

文化遗产保护是“一带一路”倡议基石

习近平总书记在考察陕西西安博物院期间强调,要把“文物保护好、管理好,同时加强研究和利用,让历史说话,让文物说话”。“一带一路”沿线大量的文化遗产,是东西方交流最直接的载体,是丝绸之路精神和民心相通的历史见证,是实现“一带一路”倡议的文化基石。

随着“一带一路”倡议的加速推进,对“一带一路”沿线文化遗产的认知、保护与传承工作既有紧迫性,又有很强的现实意义。优异的调查和科研成果,能够顺利推动“一带一路”倡议规划,为增加其人文内涵提供重要的支撑。

“一带一路”建设根植于历史

习近平主席在“一带一路”国际合作高峰论坛圆桌峰会上的开幕辞中指出:“‘一带一路’建设根植于历史,但面向未来。古丝绸之路凝聚了先辈们对美好生活的追求,促进了亚欧大陆各国互联互通,推动了东西方文明交流互鉴,为人类文明发展进步作出了重大贡献。”丝路文化遗产充分内含以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢为核心的丝路精神,是人类文明的宝贵遗产。我们完全可以从古丝绸之路中汲取智慧和力量,本着和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神推进合作,共同开辟更加光明的前景。

民心相通是“一带一路”建设的社会根基

习近平主席指出:“国之交在于民相亲,民相亲在于心相通。”“一带一路”建设参与国弘扬丝路精神,在科学、教育、文化、卫生、民间交往等各领域广泛开展合作,为“一带一路”建设夯实民意基础,筑牢社会根基。

千百年来,古老的丝绸之路沟通东西方文化、交融多元文明,其璀璨和辉煌在各国民众心中积淀、升华,激活和激发了沿线国家和地区人民的共同历史文化记忆和美好向往。

对“一带一路”沿线文化遗产进行深入研究,是传承和弘扬中华优秀传统文化,增进沿线多民族、多国家文化交流和包容的有效方式。

国家文物局大力推进“一带一路”民心相通。“一带一路”文化遗产领域合作全面推进。继2014 年“丝绸之路:长安——天山廊道的路网”申遗成功之后,中国积极推动“海上丝绸之路”申遗,还与塔吉克斯坦、印度、孟加拉国等合作开展古代丝绸之路遗址的考古发掘。加快制订“一带一路”实施规划,贯彻落实“一带一路”倡议部署,以“共商、共建、共享”为原则,促进文明交流互鉴,积极推动中华文化走出去。中国与“一带一路”国家的文化文物交流合作形式越来越新、内容越来越多、规模越来越大、影响越来越广,一座“民心相通之桥”正在中国与各国之间搭建起来。

让文化遗产在“一带一路”建设中发挥更大作用

“一带一路”建设,历史和文化是重要基础,文化遗产应该在其中发挥较大的作用;“一带一路”倡议,为我国“一带一路”沿线文物保护工作带来了新的机遇,同时也提出了更高要求。落实“一带一路”倡议,是文物系统增强大局意识,主动围绕大局,立足本职,发挥资源优势,自觉做好服务大局工作的神圣职责。

早在2013 年3 月,国家文物局即和河南省、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区人民政府共同签署《关于保护丝绸之路遗产的联合协定》。

要进一步加强“一带一路”文化遗产的保护,高度重视“一带一路”沿线文化遗产保护管理工作,建立“一带一路”沿线文化遗产保护管理长效机制,成立文化遗产保护管理领导小组,加强发展改革、财政、国土、旅游、建设、文化和文物等部门间的协调,完善重大事项沟通、协商制度,切实做好“一带一路”建设中的文化遗产保护管理工作。

在旅游开发过程中,必须尊重文化遗产保护的客观规律,妥善处理文化遗产保护和旅游开发的关系,防止为追求局部经济效益,实施过度的旅游开发,给文化遗产带来不利影响。以文物为主体的旅游景区开发,应严格按照《文物保护法》《国务院关于进一步做好旅游等开发建设活动中文物保护工作的意见》中的有关规定,不断加强涉及文化遗产的景区内文物保护机构的建设,提升保护级别,不得将国有不可移动文物转让、抵押,不得作为企业资产经营,严格履行涉及文化遗产的旅游等开发建设活动的审批,合理确定文物景区游客承载标准,确保文化遗产安全。既保护文化遗产安全,同时实现文化遗产价值最大程度的传播与共享。

要加大“一带一路”沿线文化遗产保护的经费投入,将文化遗产保护纳入相关地方政府考核内容,将文化遗产保护经费列入本级财政预算,切实保障“一带一路”沿线文化遗产的日常维护经费和文化遗产保护的抢救性投入,重点加强低级别文物保护单位的保护经费投入。同时确保各文物旅游景区经营性收入中有适当比例用于文化遗产保护。

【解读】:交流的魅力 互鉴的成果

古丝绸之路不仅是一条通商易货之道,更是一条知识交流之路。沿着古丝绸之路,中国将丝绸、瓷器、漆器、铁器传到西方,也为中国带来了胡椒、亚麻、香料、葡萄、石榴。沿着古丝绸之路,佛教、伊斯兰教及阿拉伯的天文、历法、医药传入中国,中国的四大发明、养蚕技术也由此传向世界。更为重要的是,商品和知识交流带来了观念创新。比如,佛教源自印度,在中国发扬光大,在东南亚得到传承。儒家文化起源中国,受到欧洲莱布尼茨、伏尔泰等思想家的推崇。这是交流的魅力、互鉴的成果。

——习近平主席在“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上的演讲

丝 绸

丝绸之路当然不是专营丝绸,但丝绸无疑是丝路贸易比较大宗和极具特色的商品。

秦汉时期,中国的丝绸经今天的新疆而到中亚,再到欧洲,当时的欧洲人以“赛尔” (Ser),也就是汉语“丝” (si) 的发音来称呼丝绸,称中国为“赛里斯” (Seres),即“丝绸之国”。张骞通西域后,西方文献中出现“丝绸” 词汇的频率增加了。大约1 世纪末,古希腊地理学家马利奴斯记录了由幼发拉底河渡口出发,向东通往赛里斯国的一条商路。2 世纪中叶古希腊地理学家托勒密把这条商道记载入其《地理志》中。当时的欧洲对这种奢侈品的需求尤为旺盛。它经过漫长的大漠戈壁之旅后,贩运到欧洲还能获得很高利润。

敦煌文书中多处记载当地有吴绫,吐鲁番文书中有专门从事丝织品交易的“帛练行”,其中有“梓州小练” “河南府生絁” “蒲陕州絁” 等。这些来自江南、四川、河南等地的丝织品,被长途贩运到了西北丝绸之路上的敦煌、吐鲁番。唐代官方设有负责向西域运送丝织品的“送帛练使”。运送到敦煌、吐鲁番的丝织品,除了在当地消费之外,更多的可能被远售到中国以外的丝路沿线地区。唐代敦煌、吐鲁番市场上有来自中亚的胡锦和波斯锦,以及来自朝鲜半岛的高丽锦和朝霞锦。因此,贯穿于整个丝绸之路上的丝绸贸易,是以销售中国丝绸为主,同时兼有其他国家的丝织品参与的经济交流活动。

自拜占庭时期开始,欧洲丝织业的发展就离不开从中国进口丝料。据统计,明末时葡萄牙人贩卖到欧洲的中国丝织品超过一百万西班牙银元;西班牙人转手从马尼拉购进的以丝货为主的中国商品,每年高达一百三十三万西班牙银元,运到欧洲的丝绸当不下七十万西班牙银元。

瓷 器

从中唐开始,中原王朝无力控制陆上丝绸之路,与此同时,中国经济重心的南移和沿海港口的成熟,使东南地区的出海贸易变得十分活跃。从晚唐到宋元,海上丝绸之路十分兴盛。海上通道在隋唐时运送的主要大宗货物是丝绸,而到了宋元时期,瓷器逐渐成为主要出口货物。

宋元明清,中国瓷器外销形成了以龙泉窑、景德镇窑和漳州窑系为代表的产品系列,福建德化窑、磁灶窑以及广东西村窑等也有不少瓷器外销。元代官方文献《通制条格》记载,贩运瓷器的海船“运至回回田地里, 忻都田地里”,航线到达了阿拉伯地区和印度次大陆。13 世纪的意大利人马可·波罗叙述说,他离开福州后,骑行五天,到达世界闻名的中国贸易商港刺桐港(泉州),看见印度和阿拉伯国家的货船有一百多艘,惊叹“元朝的瓷器远销到了全世界”。

17 至18 世纪,中国瓷器在欧洲不仅是一种名贵的日用器皿,也是时尚的艺术珍品。江西景德镇、福建德化、广东石湾是中国外销瓷生产基地。明清之际,每年运到巴达维亚的中国瓷器就达到15 万件。仅在1753 年,英、法、荷、丹麦等国的5 艘商船运回欧洲的中国瓷器大约就有100 万件。清代的外销瓷器占据了欧洲市场的相当份额。据乾隆《出使逞罗交趾》奏章说,“海外诸国普遍及较好各种瓷器,均为输自中国”,“荷兰东印度公司一处每年运至欧洲之华瓷可达三百万件之多矣”。

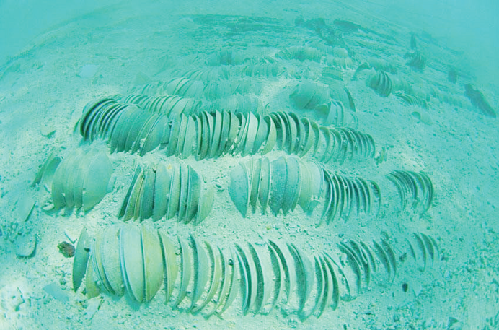

西沙群岛“华光礁一号”南宋沉船遗址水下堆积情况

广东阳江“南海一号”南宋沉船上的瓷器

葡萄 和 苜蓿

“天马常衔苜蓿花,胡人岁献葡萄酒”。唐代天宝末年进士鲍防在《杂感》诗中吟诵胡人献贡的盛况,成为中外交流名句。如果要在丝绸之路勾勒出一条绿色的植物之路,苜蓿和葡萄是这条通道最早的使者。

美国学者劳费尔的《中国伊朗编》一书是研究中国与古伊朗文明史的代表作。他在介绍中国和古代西域植物的传播关系时写道,外国植物的输入从公元前2 世纪下半叶开始,两种最早来到汉土的异国植物是伊朗的苜蓿和葡萄,其后接踵而来的有其他伊朗和中亚的植物,这种输入运动延续至14 世纪的元代。

苜蓿是人类最早驯化的饲料作物之一,起源地在“近东中心”,即小亚细亚、外高加索、伊朗和土库曼高地,被用作牲畜饲料。苜蓿是与天马一起来到中国的。据说在得到天马之后,汉武帝先是在皇宫御园种植紫花苜蓿。随着马匹的增加,苜蓿的种植范围也不断扩大,从皇宫到驿道、军马场再扩大到民间。

人类栽培葡萄、酿造葡萄酒和创造葡萄文化的历史悠久,其原生地应在黑海和东地中海沿岸一带及中亚地区。大约五六千年以前,在今埃及、叙利亚、伊拉克、南高加索以及中亚地区已开始栽培葡萄和进行葡萄酒的酿制。据《太平御览》记载,汉武帝时的大将李广利征服大宛时携葡萄种归汉。与葡萄同时传入的,还有葡萄酒。《史记》和《汉书》里都有关于大宛国出产葡萄酒的记载。但由于土质不同,从西域移种到长安一带的葡萄并未获得理想的收成,依然是奢侈品。唐太宗派兵“破高昌,收马乳葡萄实,于苑中种之。并得其(酿) 酒法,帝自损益造酒,酒成,凡有八色,芳香酷烈,味兼醍醐,即颁赐群臣,京中始识其味。”

除了苜蓿和葡萄,石榴、无花果、胡椒、亚麻、西瓜、巴旦杏、菠菜、胡萝卜、水仙等数十种植物也从波斯输入中国。丝路贸易的商品种类极其繁多。美国学者谢弗在《唐代的外来文明》一书中列有人、家畜、野兽、飞禽、毛皮和羽毛、植物、木材、食物、香料、药物、纺织品、颜料、工业用矿石、宝石、金属制品、世俗器物、宗教器物、书籍等18种,主要是从中亚等地传入中国的。

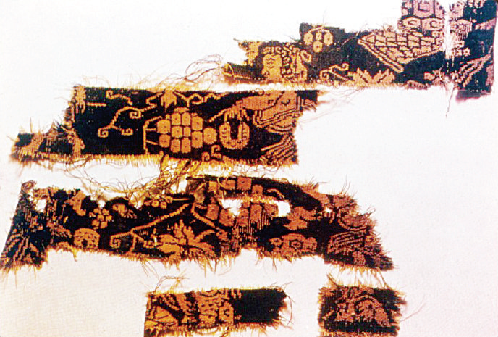

汉晋“五星出东方利中国”织锦护膊(新疆民丰尼雅遗址出土)

东汉人兽葡萄纹罽(新疆民丰尼雅遗址出土)

香 料

中国早期所产香品种类有限, “ 丝绸之路” 的开通带来了品种繁多的域外香料。到宋代时,陈敬《陈氏香谱》中所列香料已达80 种之多,而其中产于域外者竟占三分之二强。当时著名的香料有龙脑香、沉水香、檀香、降真香、乌里香、交趾香、乳香、安息香、苏合香、鸡舌香、丁香、郁金香、龙诞香、麝香等。上列诸香,除丁香、麝香原产于我国外,其他大都传自域外。南亚、中亚、非洲、欧洲的各种香品沿丝绸之路源源不断地从西域和南方进入中原,而中国本土所产丁香、麝香等也伴着丝绸、漆器等货品远至西方。

中外史籍关于香料的记载多在印度、阿拉伯半岛、伊朗高原、非洲等丝绸之路穿行的区域。如产自印度的胡椒、白豆蔻、郁金香、沉香、乳香, 阿拉伯的乳香、麒麟竭、苏合香、金颜香、蔷薇水、丁香,伊朗的安息香、茉莉、莳萝、薰陆香、没药,非洲的没药、乳香、龙诞香,中亚的红蓝花、胡荽、乳香等。

丝绸之路上的香料贸易可以从中国古籍记载中略窥一二。到了唐代, 有了很多乳香、没药、芦荟、安息香等阿拉伯香料的记载, 肉桂、麝香、大黄等中国香料在很早的时候亦已为阿拉伯医生所用。《后汉书·西域传》中已有关天竺国产胡椒的记载, 印度的各种香料或由波斯、阿拉伯等地商人转运或直接进入中国, 在印度香料品种中还增加了诸如兰、麝等中国香料的名称。中国史籍上常见薰陆、郁金、苏合、青木、茉莉、莳萝等来自波斯的香料名称。唐代古籍中便见诸如迷迭香、兜纳香、密香、芜荑等很多大秦国香料植物的记载。五代、宋时回鹘对中原地区的贸易中, 香料是很大的一宗买卖, 回鹘对北宋的乳香贸易中私人交易便有达数万斤者。

胡椒原产于印度,经波斯通过丝绸之路输入中国。在古代中国,胡椒是上流社会的必备调味品,这首先和胡椒的异域情调有关。唐代时,胡椒的价格非常昂贵,以至于胡椒拥有量的多少成为衡量一个朝廷官员是否富有的标志。唐代宗的宰相元载是个大贪官,被处死抄家时,竟然从家中抄出了八百担胡椒。

“四大发明” 与 阿拉伯天文历法

古丝绸之路不仅是一条通商易货之道,更是一条知识交流之路。

中国的“四大发明” ——火药、指南针、印刷术和造纸术就是通过丝绸之路传播于世界的。其中传播最早的是造纸术。至迟在公元3 世纪末,造纸术传到了朝鲜、日本等地。随着丝绸之路的繁荣,纸制品开始在西域以及更远的地方出现。人们已在楼兰遗迹的考古发现了2 世纪的古纸。

据阿拉伯文献记载,公元751 年,唐朝大将高仙芝与阿拉伯帝国的军队会战于中亚重镇怛逻斯(今哈萨克斯坦江布尔),唐军战败,有些造纸工匠被俘。他们被带到中亚重镇撒马尔罕,传授造纸技术,并建立了阿拉伯帝国第一个麻纸造纸厂。在中国工匠的指导下,阿拉伯帝国在都城巴格达建立了新的造纸工场。造纸术随着阿拉伯大军迅速传到叙利亚、埃及、摩洛哥、西班牙和意大利等地。

唐宋时期中国的导航技术遥遥领先于世界。宋代沈括的《梦溪笔谈》记载了指南针的四种安置方法,曾公亮的《武经总要》里记载了一种指南鱼的制法。指南针应用于航海是中国人的伟大发明,这项技术发明后不久就在丝绸之路上传播开来。

隋唐时期,中国雕版印刷可以大量印制佛经等,在敦煌、吐鲁番等地,已经发现了用于雕版印刷的木刻版和部分纸制品。这说明印刷术在8 世纪至少已传播至中亚。13 世纪,由于蒙古人的西征,推动雕版印刷等技术传到欧洲。

火药是中国人在炼制丹药的过程中发现的,至迟到北宋时,已成为军队里的重要装备。13 世纪传入阿拉伯地区,称之为“契丹火药” 和“契丹火箭”,此后,火药传入欧洲。

蒙元时期,阿拉伯天文历法和医学传入中国。回回历法是公元7 世纪产生于阿拉伯半岛的一种历法。至元四年(1267 年),阿拉伯天文学家札马鲁丁撰进《万年历》,元世祖忽必烈颁行全国。由于“西域推测天象最精,其五星纬度又中国所无”,在元代一直被采用。扎马鲁丁在北京建立观象台,并制造了7 种阿拉伯天文、地理仪器。其中,除地球仪外,有浑天仪、经纬仪、斜纬仪、平纬仪、天球仪和观象仪。这些天文历法及天文仪器的传入丰富了中国的天文学,郭守敬主持编纂的《授时历》,也参考了先进的回回历法。

西域宗教 与 汉文化

蒙元时期,阿拉伯天文历法和医学传入中国。回回历法是公元7 世纪产生于阿拉伯半岛的一种历法。至元四年(1267 年),阿拉伯天文学家札马鲁丁撰进《万年历》,元世祖忽必烈颁行全国。由于“西域推测天象最精,其五星纬度又中国所无”,在元代一直被采用。扎马鲁丁在北京建立观象台,并制造了7 种阿拉伯天文、地理仪器。其中,除地球仪外,有浑天仪、经纬仪、斜纬仪、平纬仪、天球仪和观象仪。这些天文历法及天文仪器的传入丰富了中国的天文学,郭守敬主持编纂的《授时历》,也参考了先进的回回历法。

汉唐时期经过丝绸之路传入中国的思想观念,无疑以佛教的东传给中国文化的影响最为巨大,通过吸收、消化,佛教逐渐成为中国自己的宗教。印度佛教在公元前3世纪已传播到国外,最初由印度西北部传到中亚大夏、大月氏、安息、康居。再东逾葱岭传入新疆地区,经天山南路的于阗、龟兹等国,进玉门关、阳关而传入中国内地。

在历史上,沿着丝绸之路东来的还有波斯和中亚粟特、吐火罗斯坦的“三夷教”,即琐罗亚斯德教(祆教)、景教和摩尼教。

祆教是伊朗系民众的传统宗教信仰,随着粟特商人进入中国。粟特商人在丝绸之路沿线城镇建立的殖民聚落中,往往设有供奉他们信仰的胡天的地方——祆祠,作为他们宗教信仰的中心。敦煌发现的粟特语古信札,就透露出公元4 世纪初祆教已经流传到河西走廊。

与祆教这种随商队而来并带有较强民俗色彩的宗教传播形式不同,基督教的聂斯托利派(中国称景教) 和摩尼教,则都是一些勇于献身的传教士,经过长途跋涉,分别在唐初贞观九年(635) 和武周延载元年(694) 到达长安和洛阳,标志着这两种宗教正式传入中国。

丝绸之路是多种宗教传播的途径,在沿线的一些城镇当中,三夷教与佛教、道教并行不悖。在丝绸之路,宗教文化的并存现象是历史的主流。

丝绸之路上的文化交流是双向的。随着唐朝的势力进入西域,汉化佛寺系统也在西域地区建立起来。远在今吉尔吉斯斯坦阿克贝希姆遗址的碎叶城中,就有武周时期敕建的大云寺。随之而来的是汉译佛典,在当时中原流行的《大般若波罗蜜多经》《金刚般若波罗蜜经》《妙法莲华经》《大般涅槃经》《维摩诘所说经》汉文文本,都在西域地区流行,甚至一些中原内地的禅宗经典,如《神会语录》,以及汉地系统疑伪经,也都传播到了遥远的西陲。代表着儒家文化的《尚书正义》《经典释文》《切韵》,道家的《刘子》,史部的《史记》《汉书》等,也都传抄到沙漠绿洲;唐代学生习字的标本王羲之的《兰亭序》和《尚想黄绮帖》,也成为西域地区儿童的习字范本。由此可见最具汉文化特征的典籍在西域的传播程度。

摩尼教经典残片(新疆库车出土,8-9 世纪)

北周粟特人史君墓具有浓郁祆教色彩的石椁(西安出土)