| 《长城保护报告》:长城资源遗存总数43721处 | ||||

|

||||

|

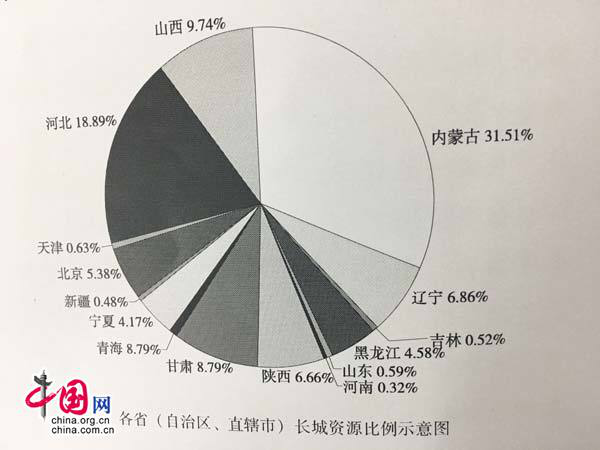

【点睛】2012年,国家文物局完成了长城资源认定工作并发布认定结论。根据认定结论,我国各时代长城资源分布于北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆15个省(自治区、直辖市)404个县(市、区)。认定数据如下:各类长城资源遗存总数43721处(座/段),其中,墙体10051段,壕堑/界壕1764段,单体建筑29510座,关、堡2211座,其他遗存185处。墙壕遗存总长度21196.18米。 11月30日,《长城保护条例》实施10周年系列活动在河北金山岭长城举行。活动期间,国家文物局正式对外发布《长城保护报告》(以下简称《报告》)。 《报告》指出,长城资源调查和研究工作是长城保护、管理等各项工作的基础。国家文物局对长城资源调查相关资料和研究报告组织编辑、出版,各省(自治区、直辖市)已陆续编辑、出版省级调查报告12部。北京、天津、内蒙古、吉林、山东、河南、陕西、宁夏、新疆等地结合资源调查、规划编制、保护维修等进行考古勘探、发掘,并出版了相关报告21部。据不完全统计,2006年至今,学术界已发表长城相关研究文章5463篇。

《报告》称,2006年,经国务院同意,国家文物局组织长城沿线各地开展了建国以来最为全面、系统的长城资源调查工作。国家文物局会同国家测绘局组成长城资源调查领导小组,长城沿线各省建立省级领导机构,来自文物、测绘行业的361个专业机构、1295名专业技术人员组成调查队,历时4年,行程数十万公里,实地调查面积超过4万平方公里,涉及16个省445个县(市、区),2010年12月完成对我国各时代长城资源的田野调查。该调查的范围以明长城、秦汉长城主线为重点,同时将春秋战国长城、各时代长城支线、汉唐烽燧,以及金界壕遗址等我国境内其他具备长城特征的文化遗产一并纳入调查范围。调查对象主要包括长城的墙体、敌楼、壕堑、关隘、城堡以及烽火台等相关历史遗存。调查采取了遥感影像、地理信息、三维扫描、数字摄影测量等多项现代技术,获取了大量的文字、照片、录像以及测绘数据等长城保护第一手资料,包括各类登记表格46111张,照片册页196588份,图纸册页20606份,录像31070份,拓片、摹本596份,制作了高分辨率长城数字正射影像、数字高程模型和数字线划图,形成田野调查数据3112GB,测绘数据890GB,系统记录了我国长城资源保存状况,形成较为全面、丰富的长城资源调查记录档案。 在长城资源认定方面,2012年,国家文物局完成了长城资源认定工作并发布认定结论。根据认定结论,我国各时代长城资源分布于北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆15个省(自治区、直辖市)404个县(市、区)。认定数据如下:各类长城资源遗存总数43721处(座/段),其中,墙体10051段,壕堑/界壕1764段,单体建筑29510座,关、堡2211座,其他遗存185处。墙壕遗存总长度21196.18米。 《报告》透露,我国春秋战国长城主要分布区域包括河北、山西、内蒙古、辽宁、山东、河南、陕西、甘肃、宁夏等省(自治区)。现存墙壕1795段,单体建筑1367座,关、堡160座,相关遗存33处,长度3080.14千米。春秋战国长城多以土石或夯土构筑为主。 秦代长城将燕、赵、秦三国的北部长城连为一体——“延袤万余里”。汉代长城东起辽东,西至甘肃玉门关,主要分布区域包括河北、山西、内蒙古、辽宁、甘肃、宁夏等省(自治区),总体呈东西走向。秦汉长城现存墙壕2143段,单体建筑2575座,关、堡271座,相关遗存10处,长度3680.26千米。玉门关以西至新疆维吾尔自治区阿克苏市,连绵分布有汉代烽火台遗迹。秦汉长城以土筑、石砌为主,甘肃西部等地以芦苇、红柳、梭梭木夹砂构筑方式较常见,烽火台除黄土夯筑外,还有土坯或土块砌筑做法。 明长城资源保存相对比较完整,形制类型丰富,主要分布区域包括北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、陕西、甘肃、青海、宁夏10个省(自治区、直辖市)。其主线东起辽宁虎山,西至甘肃嘉峪关,在河北、山西、辽宁、陕西、甘肃、宁夏等地还出现多处分支。现存墙壕5209段,单体建筑17449座,关,堡1272座,相关遗存142处,长度8851.8千米。东部地区明长城以石砌包砖、黄土包砖或石砌为主,西部地区则多为夯土构筑。 在其他资源方面,历史上北魏、北齐、隋、唐、五代、宋、西夏、辽等时代均不同程度修筑过长城,或在局部地区新建了具备长城特征的防御体系。现存墙壕1276段,单体建筑454座,关,堡119座。此外,金代在今黑龙江省甘南县,经河北至内蒙古自治区四子王旗一线,修筑了以壕沟为防御工程主体的界壕体系,称之为“金界壕”。现存墙壕1392段,单体建筑7665座,关,堡389座,长度4010.48千米。(伍策 一剑) 责任编辑:高游

|

||||

|

||||