| 国家博物馆:纪念红军长征胜利80周年大型馆藏文物展 | ||||

|

||||

|

2016 年9 月22 日至10 月30 日,为纪念红军长征胜利80周年,中国国家博物馆举办大型主题展览“纪念红军长征胜利80 周年大型馆藏文物展”。展览紧扣“长征是人类精神和意志的伟大远征”的主旨,通过长征中的典型文物讲述长征中感人的故事和人物,让观众从长征人物、长征故事中体会伟大的长征精神。 展览由六个部分组成,分别是“战争史诗”“军民情谊”“艰难岁月”“长征记录”“丰碑永存”“长征画卷”。展览汇聚了大量的馆藏一级文物精品,围绕“长征精神”所体现的不怕牺牲、严守纪律、紧密团结、艰苦奋斗、患难与共、坚守理想和信念等内容,包括战斗的武器、布告、木板标语、漫画、地图、歌曲诗篇、学习课本、烈士手稿、红军家信等多种类型的文物以及馆藏美术作品312 件,其中66 件为一级品,109 件是第一次展出,多角度全方位展现了红军指战员长征中的战斗、生活、学习和互助的场景。 这些文物见证了红军是如何在艰难跋涉、险象环生的远征中,谱写出一首气壮山河的英雄史诗,传播了革命的理想和信念,锻造出伟大的长征精神。它们是研究长征历史的珍贵资料,也是难得的长征文化遗存。 战争史诗 选用了军用地图、政策布告、战斗武器、缴获品、电文档案等文物,表现了中国共产党及其领导的工农红军,在没有优良的武器装备,没有准确的信息通讯,没有充足的后勤补给的情况下,凭借着坚定的信念、正确的政治方针,非凡的智慧和勇气,创造长征这一军事奇迹的历程,充分显示了中国共产党领导的革命军队无坚不摧的战斗力量。

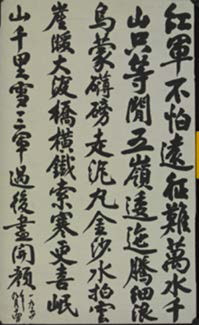

《七律·长征》是毛泽东1935 年10 月创作的一首七律古体诗,是他长征系列诗词中最著名、最脍炙人口的一首。展出的这幅《七律·长征》诗,是由红军总司令朱德于1964 年9 月亲笔手书。

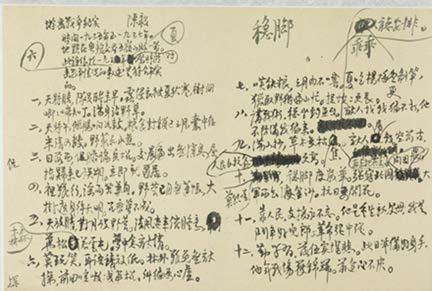

《游击战争纪实》(赣南游击词)是陈毅于1936 年在苏区坚持游击战争时所作。这首词除了形象描绘游击队日常生活和战斗的场景外,还明确回答了一个问题,即在敌强我弱的情况下,斗争能不能取得胜利?取得胜利的保证是什么?那就是,“讲战术”、“靠人民”、“勤学习”。展出的手稿,是陈毅上世纪60 年代重写这首词的修改稿。

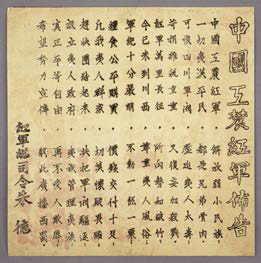

1935 年5 月,为顺利通过彝族区,中革军委决定印制《中国工农红军布告》,在部队进入彝族区时用来宣传党的民族政策,争取彝族群众的信任。这份朱德签署的布告由陆定一起草,内文共26 句,156 个字,简明、准确地表述了中国共产党和中国工农红军的宗旨、任务,表明红军是军纪严明的军队,并向彝族群众宣传了党的民族平等政策。布告还使用了“红军万里长征”这一具有光辉历史意义的特定用语。 军民情谊 选用反“围剿”和长征时期的木板标语、传单、布告、群众和红军互赠物品等文物,表现红军将士严守纪律、关心群众、执行正确的民族政策,以及军民团结等内容,说明军民团结一家亲的鱼水深情,是红军冲破艰难险阻,克服重重困难,脱离险境,战胜强敌,取得长征伟大胜利的重要保证。

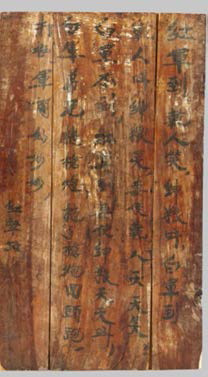

这件木板标语是1935 年红一方面军红一军团政治部(代“坚”)长征到达贵州仁怀长岗山乡大园子村一位老乡家的木板壁上书写的。木板标语纵78.1 厘米、横45 厘米。至今还能看到木板上清楚的字迹:“红军到,乾人笑,绅粮叫,白军到,乾人叫,绅粮笑,要使乾人天天笑,白军不到红军到,要使绅粮天天叫,白军弟兄拖枪炮,拖了枪炮回头跑,打倒军阀妙妙妙。红坚政”。木板上所写的“乾人”实际是“幹人(干人)”,即对穷苦大众的称呼,“绅粮”即富人。该标语风趣诙谐,朗朗上口,采用了对比的方式,用“叫”和“笑”两个字,表现了群众对于红军和白军两种截然相反的态度。 艰难岁月 选用了红军行军使用的日常用品、衣物、携带的钱币、粮票、红军医院的医疗设备等,表现了红军战士在缺医少药、物资极度缺乏的情况下,克服了横亘在前进道路上的一切艰难险阻,最终战胜恶劣的自然环境,取得长征胜利的历程。展览还设计了女红军、“红小鬼”和炊事员专题,以让观众深入了解长征中这些特殊群体的贡献和事迹。

这种开着黄花的小草,战士们给它取名叫“黄花草”。它原来是有毒的,但经过反复烧煮后毒性可以减弱,但是食后胃胀,拉绿水,浑身无力,手脚发肿,没有生命危险。1936 年7 月1 日,红四方面军战士刘毅随部队过草地到达葛曲河畔。那天是中国共产党成立15 周年纪念日,开完庆祝会后,刘毅和几个战友一起采了“黄花草”充饥,并特意留下一些放在随身携带的小盒中保存,带出草地。 长征记录 红军长征不仅赢得了革命的胜利,更给我们留下了丰厚的文化遗产。本部分选取长征时期的歌曲诗篇、学习课本、漫画、红军家信等,展现红军指战员行军作战、工作休息时的所见所闻。此外,还专门搜集了长征期间和长征结束后,出版的有关长征的报刊、长征故事、外国人介绍长征的书籍等。

由《大公报》记者范长江写的《中国西北角》,记载了范长江从1935 年7 月起十个月里对西北的考察结果,以及对中国工农红军长征情况的介绍。1936 年8 月首版发行,后再版9 次,发行十几万册,被认为是和斯诺《西行漫记》一样的“震撼全国的杰作”。

1936 年7 月,毛泽东在接受美国记者埃德加·斯诺采访时戴过的红军八角帽。在随后的几十年里,斯诺一直珍存着这顶八角帽。斯诺逝世后,其夫人罗伊斯将这顶珍贵的军帽送回了中国。 丰碑永存 选取了有关毛泽东、朱德、刘志丹、谢子长、罗炳辉、谢觉哉、林伯渠、张闻天、傅连暲、陈毅、陈丕显、廖承志等长征亲历者,以及长征后留在当地的红军战士的文物,并通过文物解读人物,讲述他们在长征中发生的故事,表现这些红军指战员身上所具有的为国为民、舍生忘死、艰苦奋斗、勤俭节约、团结一致等伟大的精神力量。

1936 年7月,红二方面军继红四方面军后走入草地。作为最后一支过草地的队伍,部队筹粮极其困难。担任政治委员的任弼时虽然是军队领导,但他和红军战士一样,采集草地中的野菜、草根、树皮充饥。可是连这些很快找不到了,在这种情形下,任弼时想到了吃皮带。他和警卫员拿小刀将皮带切成若干段,然后再将其烧焦、刀刮和水煮,每次每人只能吃3 小段。虽然味道难闻,他却风趣地称之为“吃煮牛肉”。这段皮带在过草地时没有吃完,至今皮带上面仍保留着被切割过的痕迹。 长征画卷 以艺术的创作为着眼点,选取从20 世纪五六十年代至今,中国国家博物馆创作和收藏的长征题材美术作品,表现中国社会和民众对长征以及长征精神的研究、纪念与传承。

1976 年全山石《娄山关》 (崔波) |

||||

|

||||