| 起死回生历史转折——从遵义会议到四渡赤水 | ||||

|

||||

|

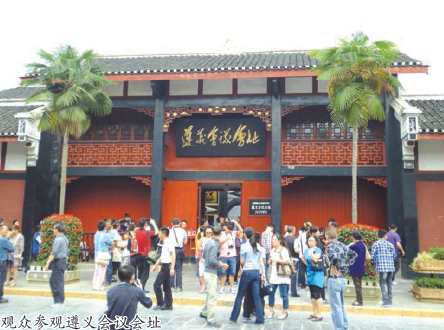

红军,还是那支红军,还在不断减员;敌人,还是那些敌人,还在不断增加。 在敌我力量对比十分悬殊的情况下,中央红军在贵州至川南的山水间上演了最为惊心动魄的一幕。 遵义会议是中国革命的转折点,四渡赤水就是中国革命在曲折中前进的最好诠释。从遵义会议到四渡赤水,共同构成了中国革命的大转折。 1935年1月召开的遵义会议上,毛泽东被增选为中共中央政治局常委,会后又成立了毛泽东、周恩来、王稼祥的“三人军事指挥小组”。 此前,毛泽东被剥夺党和红军指挥权两年之久,而中央苏区也未能打破第五次“围剿”;血战湘江后,中央红军也从出发时的8.6万人锐减到3万余人。在博古、李德等人的错误指挥下,即使是这3万人,也早已成了一支缺弹少粮的疲惫之师。 危急时刻,毛泽东以正确的主张和力挽狂澜的气度赢得了党内的大多数,也在实际上确立了自己在党和红军中的领导地位。 遵义会议在最危急的时刻挽救了党和红军,审时度势、灵活机动的战略战术重新回到红军,一切都不一样了。 从遵义会议到四渡赤水的100多天里上演的惊险曲折,正是险象环生的二万五千里长征路的缩影:毛泽东带领3万红军将士依托赤水河,驰骋于云贵川三省,与国民党40万大军周旋,南北纵横千里,东西往返数次,穿插于敌人重兵之间,灵活机动,迷惑敌人,创造战机,化被动为主动,跳出了国民党40万重兵的包围圈,取得了战略转移中具有决定性意义的胜利,在中国军史上留下了“毛主席用兵真如神”的经典,成就了世界军事史上以少胜多、以弱胜强的光辉典范。 上世纪六十年代,英国元帅蒙哥马利来华访问,他问毛泽东,您指挥的辽沈、淮海、平津三大战役,哪一战打得最好?毛主席摇头回答说,都不是,四渡赤水才是我平生最得意之笔。 遵义会议会址是历史的见证。为充分传承、弘扬伟大的长征精神、遵义会议精神,1955年10月,遵义会议纪念馆成立。遵义会议会址的保护利用得到高度重视。近年来,遵义会议会址、红军总政治部旧址、毛泽东等同志住处旧址进行了全面维修并同时增设了安防设备;遵义会议陈列馆进行了改扩建工程;遵义会议基本陈列在充分利用长征文物,深入挖掘文物内涵,突出展示遵义会议伟大转折主题的前提下得以提升。 展览里一件展品值得一提:杨尚昆同志在长征途中受伤,弹片留在体内,直到1995年逝世火化后从骨灰中取出。杨尚昆生前交代,把弹片捐给遵义会议纪念馆。停留在杨尚昆体内63年的弹片,成了一级文物,成了遵义会议纪念馆基本陈列的一件展品。 这样的展览展示,动人心魄。 为更好地保护利用四渡赤水这笔宝贵财富,铭记这段传奇,2006年,在贵州习水县赤水河畔土城镇,成立了四渡赤水纪念馆。 10年来,纪念馆由原来十多平方米小屋子里挂十多张照片,到100多平方米的小楼摆放二十多张展板,再到3700平方米展馆利用文物、图片、场景复原等手段的陈列布展,成为贵州乃至西南地区富有特色的专题陈列馆。 纪念馆馆长罗永赋介绍说,为不断拓展红色旅游内涵,让有限的红色旅游资源发挥更大作用,纪念馆改进传统的单一的带游客进馆参观、以说教为主的讲解形式,组建了四渡赤水宣讲团。全馆职工不论是讲解员、管理员,还是保安员、保洁员,都是宣讲团的一员。宣讲内容取材于四渡赤水、长征真实历史故事,发动本土民间艺术家,创作一批优秀剧目,自编自导自演,目前,创作演出的有大型诗朗诵,故事小品,快板,诗歌舞蹈等节目,编排了反映红军四渡赤水的实景演出和长征组歌专题音乐会等,同时组织广大观众穿红军装,走长征路,吃红军饭,唱红军歌谣,使广大观众仿佛回到了那个激情燃烧的岁月。 近年来,习水县委,县政府,对古城红色旅游提出了党政领导、企业经营、群众参与、市场推动的发展模式,着力在保护与发展,文化与产业,政府与群众之间找到契合点,化解矛盾,实现共赢,助推百姓致富。 据不完全统计,仅2016年上半年,纪念馆接待游客90.8万人,实现旅游收入9.97亿元,社会效益与经济效益同步增长,带来良好的社会效应。(张伟)

|

||||

|

||||