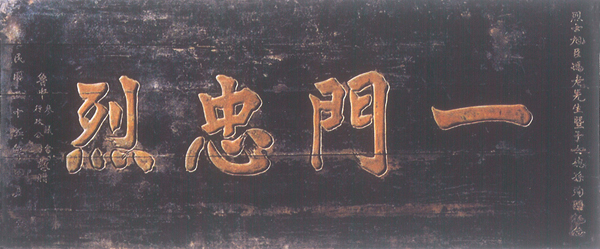

在淄博市博物馆,有一块长197厘米、宽85厘米,木质黑底金字的门匾,上首写着一行小字:“烈士旭臣冯老先生暨子女媳孙殉国纪念”, 在门匾中央刻着“一门忠烈”四个苍劲有力的金色大字,下方落款是:“鲁中参议会、行政公署敬赠,中华民国三十五年四月”。这块门匾是1984年8月由山东省委干休所离休干部、原山东艺术学院院长冯毅之同志捐赠的。

冯毅之1908年生,山东省青州市(原益都县)长秋村人。1929年,冯毅之在济南高中就读时,得到胡也频(时任班主任)、楚图南等进步教师的教导,加入了中国“左翼作家联盟”进行革命活动,由此遭国民党统治者缉捕,被迫同胡也频、丁玲逃亡到上海,进入“左联”、“社联”举办的暑期学习班,聆听过“左联”领导人冯雪峰、鲁迅、茅盾、潘汉年等人的教诲。后赴北平参与创办北平“左联”并加入中国共产党,担任北平“左联”三人领导小组组织部长。1937年抗日战争爆发后,他毅然投笔从戎,积极投身于抗战工作,在家乡益都及淄河流域组建起了一支抗日武装,后来入编八路军四支队,历任八路军四支队营长,益都县大队长、县长和益都、临朐、淄川、博山四县联合办事处主任。在他的影响带动下,他们全家人都参加了革命。其父冯旭臣1939年当选为益都县抗日民主政府参议长。其兄冯登奎1939年任八路军修械所所长。其妹冯文秀1938年入党,任长秋村、蓼河区妇救会会长,其弟冯登恺也随军战斗,冯毅之的妻子孙玉兰也是中共党员。他的家成了抗战堡垒,郭洪涛、张经武、王建安、廖容标、杨国夫等先后在此居住和工作过。

1942年是中国抗日战争最为艰苦的时期。这年8月,冯登奎在淄川县山前村“反扫荡”战斗中英勇牺牲。同年秋,侵华日军司令冈村宁次纠集5万日伪军,对沂蒙山抗日根据地进行了铁桶式包围和拉网式“扫荡”。马鞍山地区我主力部队为粉碎敌人“铁壁合围”,暂时撤离,马鞍山成了暴露在敌人腹地的前沿阵地。由于马鞍山山势险要,易守难攻,仍是我军的“小后方”,一些重伤员、干部家属陆续被安置在山上。这时,冯旭臣、冯文秀、孙玉兰和三个未成年的孩子新年、平洋、芦桥也被转移到了山上。

11月9日,2000多名扫荡沂蒙山区的日伪军在返回时层层包围了马鞍山,在飞机、大炮的配合下,向马鞍山发起了疯狂进攻。当时,马鞍山上只驻有我军一个班的正规部队,其余都是伤病员和部分避难的干部家属等共30余人,力量相差悬殊。 面对敌人飞机扫射、大炮轰击和疯狂进攻,驻守马鞍山的英雄们毫不畏惧,在副团长王凤麟的指挥下,凭借险要的地形,同数于自己百倍的敌人展开了一场血战。子弹打光了,他们就用石头、刺刀、枪托和敌人拼杀,老人、妇女和孩子也参加了战斗,他们在炮火中抢救伤员、运送弹药和石块,并和战士们一起,击退了日寇无数次地进攻。最后终因弹尽援绝,寡不敌众,山头失守。王凤麟举枪自杀。冯旭臣在运送弹药中光荣牺牲。受伤的冯文秀面对涌向山顶的日寇,高呼着“为我们报仇”毅然跳崖自尽。冯毅之的大女儿新年被日军炮弹炸死。妻子孙玉兰和另外二个女儿拽绳下山,不幸坠崖身亡,冯毅之一家6口和27名守山勇士壮烈殉国。

马鞍山战斗整整持续了两天两夜,敌人以付出100多条性命的代价夺得了一座空山,日军指挥官、师团参谋长山田大佐也在这次战斗中一命呜呼。

我军这一悲壮英勇的战斗,在山东抗战史上写下了光辉的篇章。当时的《大众日报》以“壮烈的马鞍山保卫战”为题报道了这次战斗,极大地激发了全省及全国人民的抗日热情。

为了纪念表彰冯毅之一家抗击日寇的英勇事迹和冯旭臣暨子女媳孙的殉国壮举,1946年5月,鲁中区行政公署和鲁中参议会向冯家敬赠了“一门忠烈”门匾。这块门匾反映了中国人民抗日斗争的艰苦历程,反映了淄河地区的人民群众为中华民族生死存亡做出的巨大牺牲。“一门忠烈”门匾是一件反映当时重大历史事件、具有极高历史价值的重要文物。2006年拍摄的电影《空山》就是以马鞍山保卫战为背景、以冯毅之一家为代表的中华民族英勇抗日、保家卫国的英雄事迹。这正是:“英雄血战马鞍山,气壮山河杀敌顽。宁死不屈赴国难,‘一门忠烈’后人传。”